在苏万康·塔玛冯萨的童年记忆中,父母总是辗转于各类工厂流水线工作之间,最终失业,长大后她才渐渐懂得,这并不是因为父母懒惰或愚笨,而是老挝难民这样一种外来者的身份令他们别无选择。

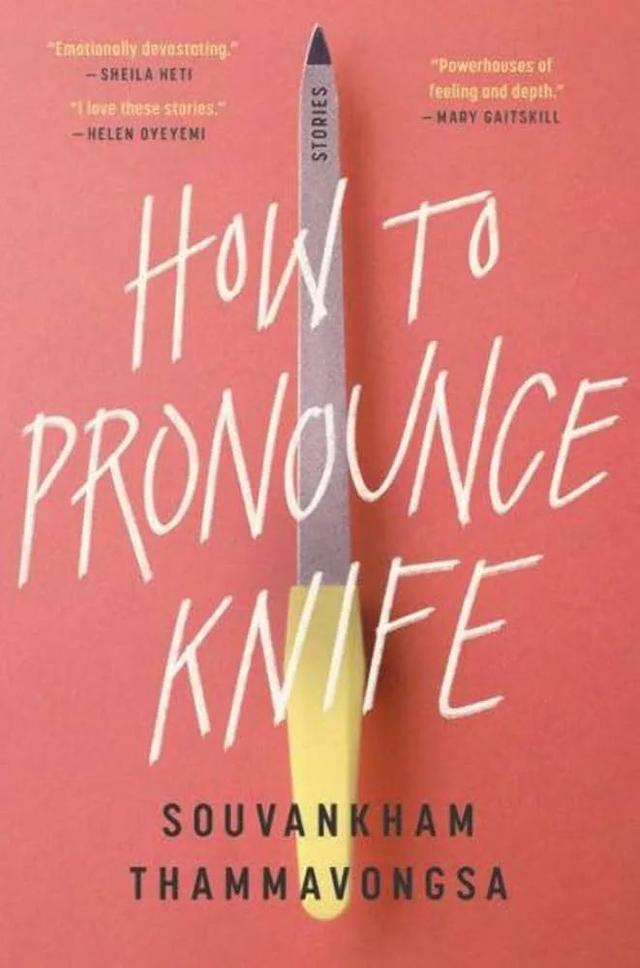

当拥有了父辈所未曾掌握的言说能力,她决心为那些面目模糊的、做着最卑微工作的人写作,十四个故事最终结集为《我不知道这该怎么念》(How to Pronounce Knife),并于2020年摘得加拿大吉勒文学奖。她的老挝面孔被世界文坛的聚光灯照亮。

当我们走近塔玛冯萨的成长经历,会发现她已然得到了贫穷家庭所能给予孩子的最宝贵的财富:笑。

难民们聚在一起整晚笑声不断,笑英语的发音规则有多荒唐,笑颐指气使的白人有多愚蠢,没有人哭,没有人说丧气话。成年的塔玛冯萨把孩童的自己所感受到的一切写进书里:

“故事越伤感,笑声越响亮。”

苏万康·塔玛冯萨(Souvankham Thammavongsa),加拿大籍老挝裔作家。1978年出生于泰国廊开的老挝难民营,在加拿大长大并接受教育,学习英文。冲突与多元的成长背景成为她创作的养分,促使她寻找并捕捉属于自己的故事。

撰文 | 颜和

黑色蒲公英的田野

苏万康·塔玛冯萨有一个很长的英文名字:Souvankham Thammavongsa。二十二个字母。尽管许多人都不知道这该怎么念,她也不肯将它简化为Soo(苏)。

或许父母曾后悔过为她取这样一个名字,要不然,比她晚两年出生的弟弟怎么会叫约翰(John)呢。父母说,这是为了让每个人都会念。单看名字,他可能是大街上你会遇见的任何一个男人。

塔玛冯萨的身份与她的名字一样复杂难辨。上世纪六七十年代的老挝处在“秘密战争”的枪林弹雨之中,1975年,越战结束,老挝建立新政权,美军撤离东南亚。约十万老挝人渡过湄公河逃离故土,许多人葬身鱼腹,她的父母是上岸的幸存者。1978年,她在泰国廊开的难民营出生。

他们等到了移民安置项目,免于被遣返母国。一对加拿大本地夫妇在机场迎接他们,用一顶毛皮帽子裹住她赤裸着的冰冷的双脚。那时才一岁的她自然还不懂得,对于她来说,人生才刚刚开始,对于父母来说,却是终于有了活下去的希望。

活下去,然后是漫长的生活。塔玛冯萨的父母没有受过教育,只能找到指甲油厂、口香糖厂的工作。放学后,塔玛冯萨和弟弟总要等到校园变得空荡荡时,父亲才匆匆出现。父亲会把汽车前座椅放倒,让他们躺下,盖上一条毯子,好让车外的人看不见他们,然后把车窗开一道缝,再匆匆去接妻子下班。

沉默与隐藏——这是塔玛冯萨和弟弟从小就要学习的事情。不要说自己是老挝人,不要告诉任何人他们的住址,有人敲门也不要开。如果被问起他们从何处来,就按父亲教的方式回答:“就是这里。这就是我来自的地方。”父亲用中指指了指他的裆部。

1983年,塔玛冯萨一家在多伦多 ©Granta

对于“我从哪儿来”的问题,塔玛冯萨在小说《一件遥不可及的事》中给出了更为诗意的回答:

墙上的霉斑最初只是靠近地面的小黑点。听之任之,它们便一直扩散到了天花板。霉斑看起来像一片黑色蒲公英。当有人问起我从哪儿来,在哪儿长大,我联想起的事物之一,便是那片田野。

小说中,女孩羡慕朋友家卧室墙壁的粉色,于是父亲买来一罐红涂料和一罐白涂料搅拌在一起,因为粉色涂料更贵。涂料干后就成了深粉,也无法盖住霉斑,“但对此我只字未提。我只会看着那些深粉色的斑点对自己微笑。毕竟我有自己的房间,而且他在努力。”

这正是塔玛冯萨童年生活的真实写照。一家人住在半地下室里,这个国家本就少得可怜的阳光更难以照到他们身上。每当望向窗外,她看到的画面总是积雪、车灯、排气管与一双双脚。父母睡在客厅里的一张泡沫床垫上,有客人来时,他们就把它卷起来,连同枕头一起塞进鞋柜。但你无法否认她是一个在充沛的爱中长大的小孩。

当躺在车前座上的她和弟弟终于等来了爸妈,母亲会给他们她在工厂里做的口香糖球。“它看起来像食物,但……”她没有挑明“它不是真的食物,不可以咽下去”的真相,没有去破坏孩子们的快乐。她会说:“你可以一直嚼下去。”

当塔玛冯萨为学校的慈善拍卖会雕刻的南瓜无人问津,在午餐室的桌子上变得皱皱巴巴,濒临倒塌,她弟弟想办法买下了这个可怜的东西。七年级的体育课上,廉价的卫生巾从塔玛冯萨的裤子里掉出来,弟弟去小卖部给她买了一包带小翅膀的卫生巾,说他朋友的姐姐们都是用这种。尽管他并没有零花钱。

也许这就是为什么塔玛冯萨的小说虽然着眼于苦难,却具有温柔轻盈的质感。当清贫的一家人在光秃秃的水泥地面上席地而坐,报纸铺开便成为餐桌,你也无法对他们之间安静流动着的幸福视而不见。

书写安静渺小之物

塔玛冯萨十五岁那年,父母决定不再给人打工。他们开了一家主打低价的打印店,印制横幅、T恤、婚礼请柬。他们经常出现拼写错误,不得不从头再来。有时客户赊了账,就再也没有出现过。尽管如此,一家人仍然感到很自豪,因为他们拥有了一个每天都能去的地方,能一起工作,还能自己决定时长。

在难民的孩子中,塔玛冯萨或许称得上是幸运者。她在父母和弟弟的供养下一直读到大学,进入了那个关于语言与思想的世界。

大学期间,塔玛冯萨开始写诗。她身边都是些和她父母一样在工厂打工、在养猪场割猪脖子的老挝人,没有人知道写作是怎么一回事。她自印和装订诗集,装进背包,拿到学校门口的书店,请求他们在书架上给她一个位置。那是她被人看到的开始。

诗集《光》(Light)封面。

诗歌中书写的都是安静渺小之物。蜗牛,蚱蜢,雪粒。她的眼睛能看到别人不太留意的角落,然后从那里扫出闪光的碎屑来,以文字将其放大、再放大,令人惊叹那些碎屑原来也有如此细密的纹路,如同一个个微缩的宇宙。

一段爱情降临在两人之间,无疾而终,它真的发生过吗?一个人做过美梦,然后又破灭,这梦还有意义吗?就像蜗牛爬行过的地方会留下一道透明的轨道,塔玛冯萨执着地去书写那些“曾经存在”的痕迹。

我知道靠自己努力学习一门语言、犯了错误、而且还没有人可以去询问怎样才是正确的是什么感觉。我知道做一份没人想要的工作,做好工作却被忽视或不被注意是什么感觉。我知道目睹某人带着他们看不到的悲伤是什么感觉。我知道失去我在世界上的一席之地并必须重新开始是什么感觉。(塔玛冯萨答Big Issue North采访)

塔玛冯萨的个人网站首页是一个个蚂蚁图案。

她的弟弟留在了她身后的世界中。在爸妈店里帮工,高中没毕业,后来和爱慕的姑娘去了另一个城市,想贷款开店却被银行拒绝。在加拿大的小镇上,像她弟弟这样的人要么当个焊工,要么在边境上工作。

大学毕业后的塔玛冯萨去了一家出版社工作,她住进一个没有窗户的房间里,那房间在地下五层,一家大银行下面。弟弟和她的人生轨迹越来越远,偶尔发来问候短信:“你还活着吗?”“你有足够的生活费吗?”“你开心吗?”“我爱你。”

弟弟四十二岁那年,从加拿大温莎和美国底特律之间的跨国大桥上一跃而下。讣告上写着:他是个焊工。

有那么多像弟弟一样存在于这个社会中,却面目模糊的老挝难民。他们活过,爱过,做过梦,不被看见。

我们不是悲伤而且沉默的家伙。我们为自己感到自豪,并且热爱我们的食物。我们有自己美丽的语言和名字。我们爱我们的家人和我们所拥有的生活——我们最大的胜利就是我们还活着。我们并不贫穷,也不懒惰。我们被要求在一个我们一无所知的地方重新开始。和世界上其他人一样,我们只想欢笑、生活、坠入爱河、埋葬死者。我们可以有复杂的感受,比如忘恩负义或生气。(塔玛冯萨答Bangkok Post的采访)

小说《美甲美足》中,退役转行的拳击手摘下拳击手套,学着为一片片指甲画出完美的爱心,为一双双常年被无视的脚切掉死皮。《老天无情》中拥有一家店就像拥有一个王国的打印店老板,执着于亲自造纸调色,为了制作出最好的老挝文请柬而精益求精。《捉虫》里的母亲为了不惊动虫子,打了赤脚,关掉头灯,摸黑行进,幻想她手中的“地屎”(shit of the earth)能够换来更多的报酬,好把女儿送进大学。

塔玛冯萨看到的不只有他们白日的劳动,还有夜晚的梦魇。她不曾亲眼见过炸弹如何夺去人的生命,但她知道历史的创伤是如何在平静的日常生活中浮现。

它浮现在深夜里,幼童和母亲的角色发生颠倒的片刻:

她那时一定有二十四岁了,但给人感觉年纪小得多,也瘦小得多。我照看着她,在她发抖时拉过一条毯子给她盖上,尽量不吵醒她。有时她会做噩梦,我能从她的呼吸中判断出——急促、惊恐的呼吸。我会伸出手抚摸她的头发,告诉她一切都会好起来,尽管我并不知道是否真的会变好,也不知道变好究竟意味着什么。(《世界之涯》)

它浮现在刀子嘴豆腐心的姐姐对弟弟的破口大骂之中:

她说他们离开老挝,那个在一场没人听过的战争中被炮火轰炸的国家,“坐上一条该死的竹筏,不是为了让你去问‘那个要不要撒料?’”。她朝他脸上扇了一巴掌。(《美甲美足》)

它并不一定以悲惨的姿态出现。它也可以是一句玩笑话,轻松到令人瞠目结舌:

当我爸爸说到用竹子做筏渡过湄公河去难民营,另一个难民就会说:“你知道吗?我是抓着别人的断腿过河的!”然后他们就会哈哈大笑起来。(塔玛冯萨答Electric Literature采访)

做错了就是做对了

小时候,当塔玛冯萨第一次听到多莉·帕顿的歌曲《色彩斑斓的外套》时,她感觉自己心都碎了。母亲为女儿做了一件外套,女孩以为那是世界上最漂亮的外套,但当她穿着去上学时才意识到,那是用破布拼成的。

“你在家时以为对的事情,在你走到外面的世界时会突然改变,所有人都会告诉你,你的观点是错的。”塔玛冯萨说道,“我想通过这些小说中提出的问题就是:为什么是错的?它就不能是一件色彩斑斓的外套吗?”

一张童年时期的照片上,塔玛冯萨穿着绿色的背带裤,黑色的头发像她后来在小说中描写的那样“短短的理成碗形”。不是所有孩子都能成为小男孩或小女孩,在贫穷的家庭里,孩子的性别总是被模糊。没有蝴蝶结和洋娃娃,没有长辫子和小裙子,中性化的衣服更方便与弟弟共享。

童年塔玛冯萨 ©塔玛冯萨的个人网站

但自卑是不存在的。塔玛冯萨和她笔下的孩子们都颇有一种“不怕与全世界为敌”的理直气壮。开篇小说《我不知道这该怎么念》中,同学们都为节日盛装打扮,唯有主人公突兀地穿着绿色运动服,像一颗孤零零的西蓝花。她没有把学校的着装要求告诉父母,她不想让他们为难。

在这个故事中,塔玛冯萨试图重塑“错误”与“正确”的定义:父亲不知道kn开头的单词k不发音,于是教孩子把knife(“耐夫”)读成“卡耐夫”。孩子不出意外地在课堂上遭受了嘲笑,没有得到老师的奖励,但她不肯放弃:

她一次次地争辩:“它在前面!第一个!它应该有声音!”然后她尖叫起来,好像他们夺走了什么重要的东西。她始终没有放弃她父亲念的,那其中的第一个音。而他们读了一辈子书,受了一辈子良好教育,却没有一个能解释这件事。

如果小女孩知道单词的发音,故事就不会发生了,正因为她纠结于此,才会引发后面的一系列冲突。如同当年的塔玛冯萨放学回家后,告诉父母学校里的孩子念knife时k居然不发音,如果父母那时不是和她一起哈哈大笑,而是认真纠正了她,那么她就不会意识到,“错误”可以如此有力量。

《我不知道这该怎么念》原版封面。

另一个故事也与“错误”有关。万圣节那天,父亲告诉塔玛冯萨和约翰,只要走到好小区的大房子跟前,在主人打开门时对他们说“不赶趟就捣蛋”(Chick-A-Chee),就可以免费得到糖果时。孩子们觉得不可思议,但还是照做了,果然得到了很多糖果。这段经历后来成为了《不赶趟就捣蛋!》的故事原型:

当班的午饭女工探过围在我们周围的人群说:“你们是说你们去‘不给糖就捣蛋’(Trick-Or-Treating)了吗?”我们摇摇头。那女人不知道自己在说什么。我抬头看着她多管闲事的大圆脸,说:“不,弗曼太太,我们是去‘不赶趟就捣蛋’(Chick-A-Chee)!”

在这个故事里,什么才是“正确”的读音已然不重要,重要的是糖果已尽收囊中,带给孩子们真切的甜蜜。

“做错了就是做对了。”2020年,十四篇小说结集出版为《我不知道这该怎么念》。同年11月,她获了加拿大最高文学奖之一的吉勒奖。颁奖仪式上,她穿着花朵纹样的连衣裙,对着镜头露出灿烂的笑容:

“谢谢我的爸爸妈妈。三十六年前,我去上学,念错了knife这个单词,没有拿到奖。但今晚,我拿到了。”

©CBC

本文为独家原创内容。作者:颜和;编辑:张进;校对:柳宝庆。未经新京报书面授权不得转载。