十大考古参评项目

发掘单位

安徽省文物考古研究所

国家文物局考古研究中心

厦门大学

山东大学

项目负责人

宫希成

·项目概况·

项目概况

武王墩墓地位于淮南市高新区三和镇徐洼村武王墩自然村南约150米,所在区域北依舜耕山,向南则为开阔的平地,西侧为南北向的瓦埠湖,瓦埠湖西侧北端为楚都寿春城之所在。1981年武王墩墓被公布为省级文物保护单位,时属合肥市长丰县管辖,2004年划归淮南市。

发掘前(镜向西)

2019年国家文物局批准对武王墩墓进行抢救性考古发掘。2020年,武王墩墓考古工作正式开展,同时被纳入“考古中国”课题。

武王墩墓地考古工作由安徽省文物考古研究所主持,与国家文物局考古研究中心、厦门大学历史与文化遗产学院、山东大学考古学院、淮南市博物馆组成联合考古队。国家文物局成立了考古专家组和文物保护多学科研究专家组,全程指导发掘工作。

封土北半区发掘期间(镜向南)

武王墩考古发掘秉持“大考古”理念,考古和大遗址保护工作同时推进。发掘前根据《田野考古工作规程》和本墓的实际情况,制定了科学的考古发掘规划和安保方案并经多轮论证,封土和填土采用探方法发掘,做到精细化、科学化,发掘期间同步进行墓坑加固、保护工作,编制武王墩大遗址保护规划,在地方政府支持下,建设了一号墓现场保护大棚、标本库房、考古实验室和文物保护实验室、宿舍等配套设施近2万平方米。

武王墩墓考古发掘项目建设了考古综合业务管理平台,考古发掘数据资料利用考古记录移动终端进行高效科学采集、记录,对出土文物进行全流程跟踪管理。通过跨学科、多平台、多领域的专家团队共同协作,制定了具有针对性的现场保护和多学科研究计划,运用新手段、新工具,尽可能多的采集信息,为后续考古研究和文物保护工作的开展提供支撑。

发掘经过

2020年3月,武王墩墓考古工作正式开展,考古队首先对武王墩主墓(编号为武王墩一号墓)及周边进行了考古勘探,基本探明了一号墓结构及陵园范围。

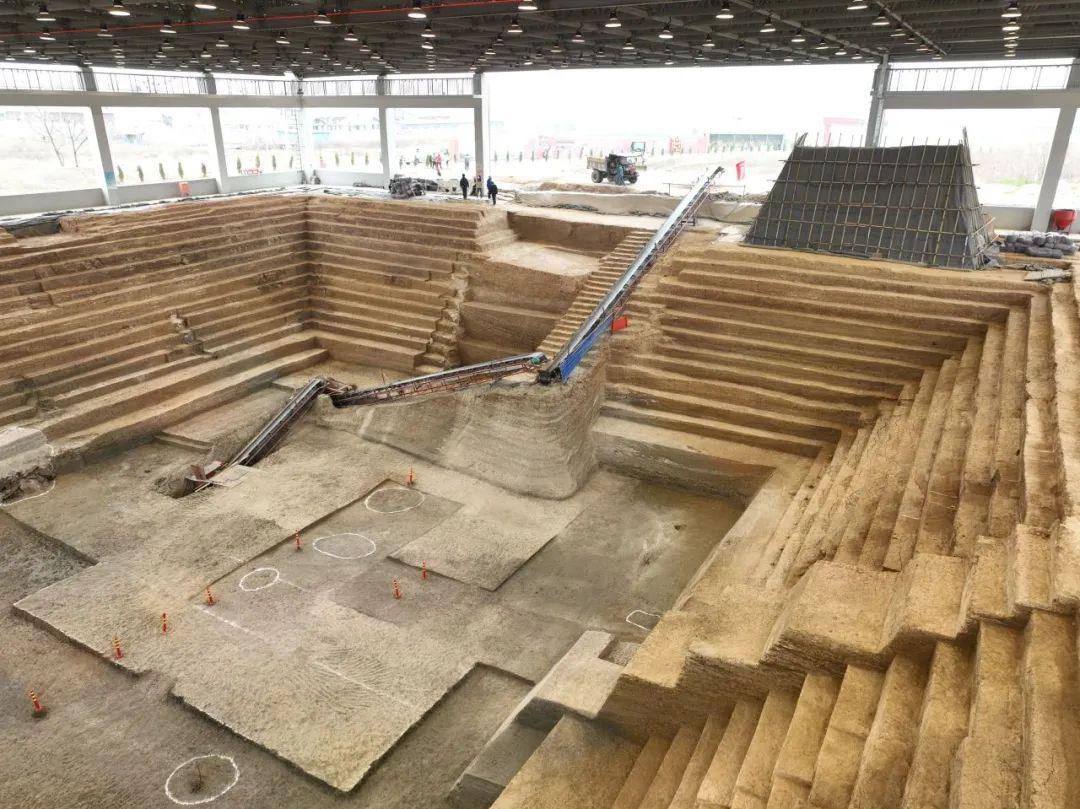

墓室台阶(镜像东北)

2020年9月,开始一号墓发掘工作。至2023年完成了墓葬封土、填土发掘,之后提取了椁室盖板上方铺设的竹蓆约300平方米。2024年3月开始发掘清理墓室,至12月一号墓田野发掘工作结束,出土文物编号1万多件,拆解提取墓室木材1300多根。

主要收获

首座科学勘探、发掘的战国时代楚王陵园

经过多次考古勘探,初步探明武王墩墓地是一座带围壕的大型独立陵园,陵内设施齐全。陵园坐落于一条南北向的山岗之上,借古河道修筑围壕,陵园整体近似方形,周长约4969米,陵内面积约150万平方米。

填土夯层

东l室第5次降水面(上为东)

主墓武王墩一号墓位于陵园中部偏北区域,是一座带封土单墓道竖穴土坑木椁墓。墓坑上有东西长约134、南北宽约114、高约14米的覆斗状封土。墓坑开口近方形,边长51米,东边有长度约42米的斜坡墓道,墓坑四壁有21级台阶逐级内收至土椁室顶部。墓坑内填土层层夯实,夯窝清晰密集。土椁室四壁四角、木椁室顶部均覆盖有竹席。墓坑总深约20米。

主墓封土边缘西侧约60米处探明有一座南北向147.9米长的车马坑。主墓西侧约200米处,已勘探确认有多座大型陪葬墓南北分布,陪葬墓间由围沟界隔。陵园东南部散布有20余座小型祭祀坑。

结构完整、内涵丰富的九室棺椁

武王墩一号墓木椁室首见结构完整的九室多重棺椁,经考古发掘与木椁室拆解,发现武王墩一号墓木椁室由枋木、薄板搭建而成,总体呈“亞”字形,中间为棺室,东、西、南、北各有两个分室,由隔墙界隔,分室有独立墙体,共九室。棺椁搭建工艺多样,有垒砌、平铺、扣接、搭接、嵌套榫卯、燕尾榫卯等。

分室盖板全部提取

器物提取结束后的椁室(上为北)

盖板墨书文字

椁木均为素面枋木,棺木髹漆。椁木上发现有墨书文字,这是目前国内发现数量最多、等级最高、内容最丰富的先秦墨书文字。椁室盖板、墙板、底板,均有书写,内容格式基本一致,分为四部分:椁木方位、分室名称、椁木性质、椁木编号。在盖板、墙板、底板接缝处可以观察到呈锥形分布的刻凿痕迹,刻痕间距一端宽一端窄。墨书文字编号与刻痕存在对应关系:编号越小,刻痕间距越窄。

最高等级的礼器组合

武王墩一号墓出土了基本完整的礼容器、礼乐器组合。

大鼎

礼容器主要埋藏于东I室、东Ⅱ室。东I室保存完整,出土各类铜器150多件,种类较为齐全,其中铜鼎共有44件,核心为九件一组的束腰平底升鼎、七件一组的卧牛钮子母口盖鼎、三件一组的鑊鼎、三件一组的箍口鼎。基础器物组合为九升鼎八簋八簠、七蜗牛钮鼎六豆六敦、三件镬鼎、三件箍口鼎。

礼乐器主要埋藏于北室和西Ⅱ室,根据出土器物、追缴文物可以基本复原其器物组合全貌。所有礼乐器均为实用器,发音构件完备,部分可见使用痕迹。材质包括铜、石、漆木、匏竹。乐器面貌与战国早、中期高等级楚墓相比变化较大,大型组合编钟被大量的丝竹类乐器取代,生动呈现了战国时代楚国礼乐文化的发展演变。

“以俑代人”的殉葬系统

西室木俑(上为北)

木俑

武王墩一号墓西室是两座基本完整的“木俑坑”,分室内陈列共超过280个木俑人,部分木俑面部有漆绘,有丝绸。其中西Ⅰ室初步推测是一座仪仗俑室,出土木俑80余件,共出有漆木模型车、木模型剑、竽;西Ⅱ室初步推测是一座歌舞俑室,出土木俑200余件,共出有漆木模型车、瑟、竽。武王墩一号墓木俑规模大、种类多、保存完好、共出器物丰富,属楚墓中首见,其性质应是墓主人死后对生前出行仪仗、乐舞队的明器化呈现。

数量庞大、种类繁多的各类随葬品

彩绘铜包边漆木案

漆耳杯

武王墩一号墓编号文物已过1万件,数量十分庞大,种类包罗万象,为了解楚国物质文明提供了丰富的资料。其中,漆木生活器数量最众,工艺精湛,纹样精美,器型包括案、俎、耳杯、盒、豆、盘等。

白玉觿

镂孔玉璧

玉器主要埋藏于南室、东Ⅱ室、中室。主要为佩饰用玉,也有部分丧葬用玉,部分器物可见明显改制痕迹。器类包括玉璧、玉环、玉璜、玉管、玉珩、玉龙、玉带钩、玉韘等。另外发现大量卜甲,主要埋藏于南室,初步缀合背甲7、腹甲48件。大部分腹甲反面均有钻凿痕迹,正面有兆纹,钻均为方形,边缘规整,多数钻内中部凿一道竖槽,个别写有墨书文字。武王墩一号墓还出土了载体丰富、内容多样的文字资料,包括椁木墨书文字、青铜器铸刻铭文、漆器针刻、彩绘文字以及竹简等。

金鸟

丰富多样的动植物遗存

武王墩一号墓椁室发掘期间,发掘资料整理、多学科研究和出土文物保护工作同步进行。东Ⅰ室的青铜器和漆木器中发现大量动植物遗存,目前,已鉴定动物种类达17种,包括牛、羊、猪、狗、鹿、鸡、鱼等。植物遗存有瓜类、果类和香料三类共13种。另外,在东I室内共提取200余个植物包。农作物粟、黍和水稻(都带壳)主要包裹在槲树树叶中随葬,其中水稻的数量最多,粟和黍数量较少。

学术意义

经过近五年的考古勘探、发掘、整理、研究,安徽省淮南市武王墩墓地的墓主人(陵园主人)身份初步确定为战国末期的楚考烈王,为未来的相关研究提供了一个重要的时空坐标。

考古发掘出的大量文物,为研究楚国东迁江淮以后的社会生活面貌和历史文化图景,提供了一大批系统性的考古资料。出土文物的器物组合,为讨论楚国器用制度提供了重要样本,而依附于文物存在的大量珍贵古文字,为讨论楚国工程管理、器物的功能与陈设、秦楚关系提供了全新的资料。

武王墩墓地具有布局清晰的独立陵园,规模巨大、结构复杂、内涵丰富,是楚国最高等级的陵墓,为研究楚国高等级陵墓制度和陵园设计规划、埋葬习俗等问题提供了实例。主墓武王墩一号墓是迄今为止唯一一座经科学考古发掘的楚王墓,同时也是两周时期结构保存最完整、器物组合最清晰、身份最明确的王级墓葬,其所蕴含的营建信息、形制结构特征、棺椁分室制度均为讨论楚国、乃至两周时期最高等级墓葬制度填补了空白。

总之,武王墩一号墓的年代正处于封建国家体系趋于解体、大一统国家即将孕育形成的关键时期,对研究周、秦、楚、汉历史演变和秦汉中央集权大一统国家及文化形成,具有重要意义。

审核:冯朝晖

监制:李学良

作者投递至本社社属平台的稿件,包括文字、图片、音视频等,视为作者承诺其享有相应著作权。如发布后有侵权行为,后果由作者本人承担。

关于我们

中国文物报社1989年于北京组建,是国家文物局主管的中央文化企业(司局级),全国文物行业唯一具备新闻资质的媒体单位。作为文物宣传工作的主力军,承担着文物舆论引导、新闻宣传、成果展示、知识普及和文化传播等职责。主要负责《中国文物报》编辑出版,国家文物局政府网站、“国家文物局”微信公众号运维管理,中国文物报社所属网站及新媒体的运维拓展等工作。

地址:北京市东城区东直门内北小街2号楼

邮编:100007

总机:(010)84078838

传真:(010)84079560

热线:(010)84078773