近日,由上海书画出版社、北京大学中国古代史研究中心、北京大学美学与美育研究中心联合主办的“中国书法史论坛·书法史视域下的明清文人精神世界”在北京大学美学与美育研究中心举办。论坛围绕明清时期书法篆刻的创作、理论及相关著述与活动进行学术研讨。

开幕式由上海书画出版社副社长、《书法研究》主编朱艳萍主持。中国书法家协会主席孙晓云,北京大学中国古代史研究中心教授荣新江,北京大学中国古代史研究中心主任、教授罗新先后致辞,祝贺《书法研究》创刊45周年。《书法研究》名誉主编王立翔和北京大学哲学系教授、美学与美育研究中心主任朱良志分别作论坛主旨发言。南京艺术学院教授、中国美术学院教授黄惇,浙江大学艺术与考古学院教授白谦慎,北京大学艺术学院院长、教授彭锋作了论坛专家主题发言。

“中国书法史论坛”现场

黄惇教授的报告主题为《明代文人生活中的刻印艺人》。结合印工与文人交往的相关文献,黄教授对明代文人篆刻家与印工的关系,明代文人笔下的工匠,推动晚明篆刻艺术发展的三种角色,以及文人曾经为职业刻印家做过什么等问题进行了探讨。最后引出相关疑问:明代存在文人篆刻家印谱吗?像何震、汪关这类职业篆刻家到清代是否存在?地位如何?,这些都是值得深入研究的问题。

白谦慎教授的报告主题为《印刷文化与清初瓷器上的书法》。报告围绕康熙年间的一个瓷瓶,探讨清初瓷器和印刷文化的关系。瓷瓶上有十首描绘景德镇的诗歌和一篇短文。通过考证,白教授得出这篇短文实为一本图书的序言,考其书名为《昌江聚咏》,继而推测这件瓷器为制瓷人辗转抄录的定制瓷瓶或是一本诗集。清初文人文化的精神折射在景德镇的瓷瓶上,瓷瓶得以“高雅化”;通过不断复制,文人文化又得到“庸俗化”。明清文人精神世界的复杂性和多样性可见一斑。

彭锋教授的报告主题为《从写意美学看写意书法》。报告中,彭教授提出写意作为中国美学的核心概念和中国艺术的主要特征可能直到20世纪初才明晰起来,而后将写意作了“之间”与“之外”的结构分析。结合中西方历代经典画作,提出“之间”是中国艺术与西方艺术共有的特点。至于“之外”,西方艺术基本缺失,中国艺术中则大量存在。讲座后半程,彭教授转向写意书法,以集中意识、附带意识对不同的书法类型进行划分。最后指出,模仿是领会书家书写之意的重要手段,通过对经典的模仿成就人格,进而达到人格融合。

来自书法、哲学、史学等领域的三十余位专家、学者,携带论文参加了本次论坛。下午的研讨分为上下半场,分别由北京大学哲学系长聘副教授、美学教研室主任宁晓萌和北京大学中国古代史研究中心副研究馆员史睿主持,由白谦慎教授和朱良志教授进行了学术评议。

白谦慎教授评议时指出,各位学者的发言对明清文人的日常生活与精神世界均进行了有益的探索。如张金梁、崔树强的研究呈现了明清两代书法嬗变的内在因素,金丹的研究抓住了清代文人生活中科举与书法之间的关系,史睿、薛龙春、田振宇的研究体现了明清文人通过刻帖、文集的刊刻进行身份认同与形象塑造的过程,顾工、朱天曙的研究呈现出明清文人审美与文人精神的追溯与发扬,祝帅、沈浩、赵熙淳的研究则以明代书籍版本与传播为视角讨论了书画在文人、民间甚至域外的影响。

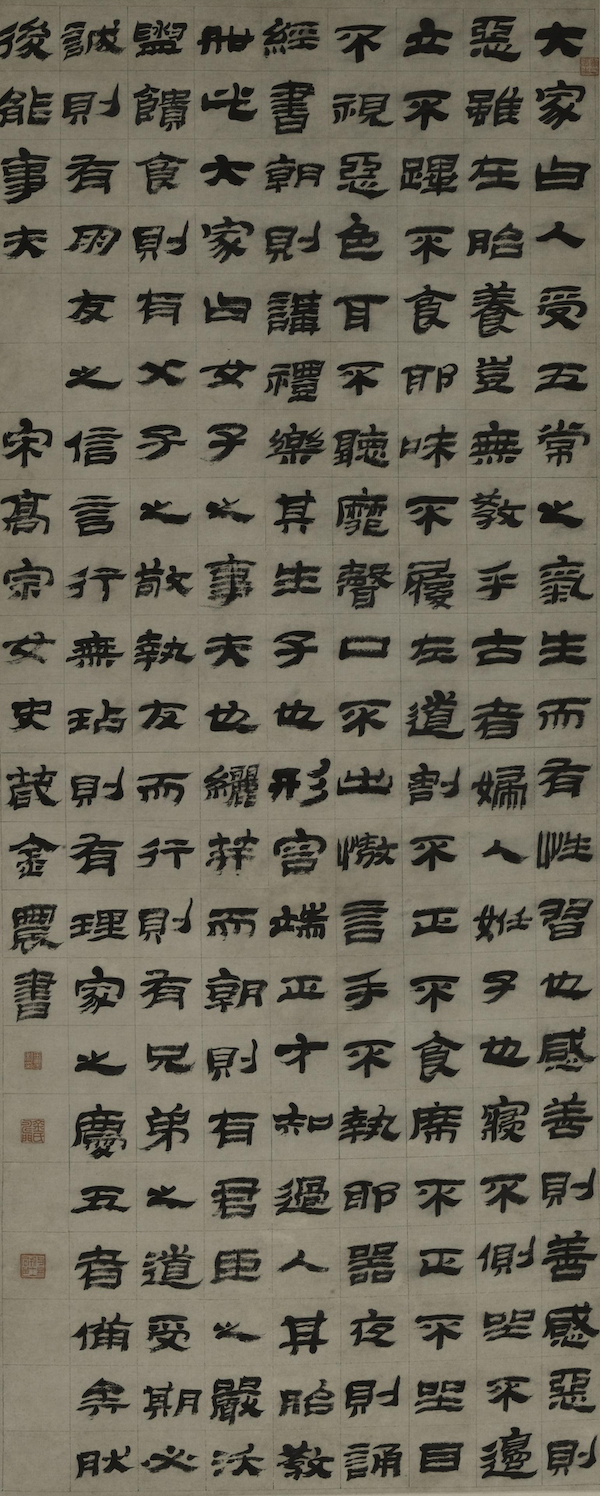

文徵明《小楷铁崖诸公花游倡和诗(卷)》江西省博物馆藏(图片为编者所加)

文徵明《小楷铁崖诸公花游倡和诗(卷)》江西省博物馆藏(图片为编者所加)

朱良志教授评议时指出,各位学者的发言对明清书法与篆刻在宏观与微观层面均进行了富有启发性的探索。如宁晓萌的研究对清代文人的个人形象与群体意识进行了生动的呈现,刘晨的研究对清代帝王的书写活动与文人理想进行了新颖的探讨,朱琪、吴鹏的研究通过对明清印论、印款、印材的研究讨论了明清文人在社会学、文化学层面的各种变化,李溪、谷卿、周敏的研究侧重明清文人话语与心境的独特表达,杨庆、陈硕的研究则从微观角度揭示了清代文人书法的风尚与形态的宏观走向。

清金农《隶书录赵构女史箴轴》上海博物馆藏(图片为编者所加)

黄惇教授对此次论坛诸位学者的发言进行了总评议。黄惇教授认为,此次论坛的主旨阐发看似是比较形而上的“精神世界”,但各位学者的发言,以具体的一个点,小中见大,凸现了宽广的书法史视域,是一次运用微观材料呈现宏观书法史视野的学术讨论,是一次很好的尝试,也必将推动书法研究的深入。

与会嘉宾合影

主办方表示,这是《书法研究》复刊后首次举行学术研讨会,其动议是旨在加强作为学术期刊的问题意识和引领意识,增进与各界学者面对面的交流。三家主办单位开设“中国书法史论坛”,意在推动书法史研究向相关学科借鉴和融合,推进书法史研究开拓新境界,呈现新成果。

附:主题发言议题

张金梁吉林大学古籍研究所教授

《“弘治”温度——明代书法之嬗变发轫期》

金丹南京艺术学院教授、书法系主任

《包世臣的科举生活与书法交往》

史睿北京大学中国古代史研究中心副研究馆员

《王世贞如何复原王氏一门法书?》

薛龙春浙江大学艺术与考古学院教授

《王铎晚年编辑〈拟山园选集〉的意图》

顾工苏州市公共文化中心研究馆员,中国书协学术委员会委员

《由文徵明小楷〈铁崖诸公花游曲〉看吴门文人的石湖风雅》

崔树强华东师范大学美术学院副院长、教授

《清代金石学视域下中国书法观念的嬗变》

朱天曙北京语言大学中国书法国际传播研究院执行院长、教授

《创造“古拙”——关于金农“漆书”的几个问题》

田振宇浙江嘉兴南湖学院讲师

《董其昌的走眼——〈官奴帖〉及〈中郎帖〉新考》

祝帅北京大学艺术学院研究员

《〈法书要录〉〈历代名画记〉在明清的版本与流传》

沈浩中国美术学院副院长

(中国美术学院博士后赵熙淳代为宣读论文)

《十七世纪以来杂体书的域外传播及其文化意义》

宁晓萌北京大学哲学系长聘副教授,美学教研室主任

《“人之无偶,有异乎众物焉?”——金农晚年的存在领会》

刘晨北京大学艺术学院副院长,助理教授、研究员

《朕乃书生:元旦开笔与乾隆的文人理想》

朱琪南京晓庄学院美术学院教授、副院长

《明清易代之际遗民印论中的精神寄寓》

吴鹏上海大学上海美术学院教授

《印材、印谱与印论——晚明篆刻生态与印学建构摭议》

李溪北京大学建筑与景观学院长聘副教授

《寒荒国的依偎——清初士人题跋老莲绘画三例》

谷卿中国艺术研究院中国文化研究所副所长、副研究员

《“备魏”与康有为的书学思想》

周敏江西师范大学美术学院讲师

《徐渭草书的抒情性及其意义》

杨庆暨南大学艺术学院美术系主任、副教授

《从考据到雅玩:晚清金石题跋的风尚转向》

陈硕山东大学文艺美学研究中心副教授

《邓石如的游幕经历及其艺术史意义——兼论乾嘉时期碑学的发展形态》