孙继民、郝良真《邯郸古代城市史》提出:邯郸恰好位于太行山东麓的传统南北大道上,同时又处于“太行八陉”之一的滏口陉东连南北大道的交汇点上,是兵家必争的战略要地。

杨金廷、张润泽在《赵简子、赵襄子的东进战略与滏口陉》提出:“太行八陉”之说最早见于晋郭缘生《述征记》,赵简子由山西高原进据邯郸最有可能的路径有两条,即第四陉滏口陉和第五陉井陉。滏口陉在今河北邯郸市峰峰矿区,今邯郸长治铁路即大致沿古滏口陉而建;井陉在今河北石家庄市的鹿泉之西,今石太铁路即沿古井陉而建。虽然这两条都是山西东出太行山的通道,但在春秋战国之际,由晋阳东越太行山出井陉口的大道实际上为中山国所控遏,所以,滏口陉事实上成了赵简子东进邯郸唯一的便捷通道。可见,滏口陉是“邯郸道”在太行东西重要通道。

邯郸道北路:《史记·赵世家》记载:“(赵惠文王)三年,灭中山,起灵寿,北地方从,代道大通。”赵武灵王胡服骑射平定中山(今河北省中部太行山东麓平山县一带),让太行山东麓的南北大道畅通无阻。赵武灵王还谋划了从代地(今山西大同与河北蔚县一代)向西经原阳(今内蒙古呼和浩特南)、到云中(今内蒙古托克托县东北)、九原(今内蒙古包头市西)再向南进攻秦国首都咸阳的奇谋壮举,“而欲从云中、九原直南袭秦”。

邯郸道东路:《史记·张仪列传》记载:“今秦发三将军:其一军塞午道,告齐使兴师渡清河,军于邯郸之东。”司马贞《索隐》:此午道当在赵之东,齐之西也。午道,地名也。郑玄云:“一纵一横为午”,谓交道也。可知,邯郸东方有一条“十字路口”——午道。《史记·楚世家》:“顾据午道,则长城之东收而太山之北举矣。西结境于赵,而北达于燕,北游目于燕之辽东,而南登望于越之会稽。”邯郸之东的午道,东可达齐国泰山,北可达燕之辽东,南可达越之会稽。

邯郸道南路:《战国策·赵策一》:“魏文侯借道于赵而攻中山,赵侯将不许。”邯郸道南路,北达中山、南通魏国,而且这条道路,可以西连秦国。如:《史记·楚世家》:“楚怀王亡逃归,秦觉之,遮楚道,怀王恐,乃从闲道走赵以求归。赵主父在代,其子惠王初立,行王事,恐,不敢入楚王。楚王欲走魏,秦追至,遂与秦使复之秦。”

赵国末期,邯郸道南路最为薄弱。《史记·赵世家》赵悼襄王元年:“大备魏。欲通平邑、中牟之道,不成。”平邑(今河南南乐县东北平邑村)、中牟(河南鹤壁市西)是邯郸道的南方战略据点。赵惠文王二十八年,“蔺相如伐齐,至平邑。”可见,蔺相如用心良苦一直在精心经营邯郸道南大门,可惜赵国末期“欲通之道而不成。”

秦始皇明断自天启,大略驾群才。《史记·秦始皇本纪》:“十五年,大兴兵,一军至邺,一军至太原,取狼孟。”“兴兵攻赵,王翦将上地,下井陉,端和将河内,伐赵。端和围邯郸城。”秦始皇出生于邯郸,对邯郸道了如指掌,两次兴兵伐赵,都采取了兵分两路,南北夹击的战略。北路由王翦率领,由晋中东出井陉口进入河北平原,攻赵北部;一路由端和率领,自黄河北岸北进,两路夹击邯郸,然而都被赵国大将李牧所击退。值得注意的是南路秦军走的是邯郸道南路,“端和围邯郸城”,可谓兵贵神速,军临城下。

西汉初年,汉高祖刘邦曾领兵北击叛将陈豨,走的正是邯郸道南路。《史记·韩信列传》:“(刘邦)自往,至邯郸,喜曰:豨不南据漳水,北守邯郸,知其无能为也。”可知,刘邦深得秦始皇“用兵邯郸道”的战略智慧,果然顺利平定了叛乱。

清初顾祖禹《读史方舆纪要》:“邯郸包络漳滏,倚阻太行,赵人都此。秦魏战其西南,燕齐战其东北,而赵之力常足以却秦胜魏,胁齐弱燕。苏秦谓,山东之国莫强于赵者,岂非拥据河山,控带雄胜,邯郸之地,实为河北之心膂,而河南之肩脊哉。”

邯郸四通八达,商业鼎盛。《史记·货殖列传》:“北通燕、涿,南有郑、卫。”温、轵一带的商人“西贾上党,北贾赵、中山”。邯郸位于沟通南北的交通干道之上,又是西接上党东出河北平原的交通枢纽;加之拥有漳水、滏水、沁水等舟楫之利,故而邯郸成为闻名战国的经济都会。有郭纵、卓氏,冶铁致富,亦有大商吕不韦“奇货可居”。

邯郸文化繁荣,远方观赴。《史记·赵世家》公子成曾对赵武灵王夸赞赵国:“臣闻中国者,盖聪明徇智之所居也,万物财用之所聚也,贤圣之所教也,仁义之所施也,诗书礼乐之所用也,异敏技能之所试也,远方之所观赴也,蛮夷之所义行也。”其中,“远方之所观赴也”充分证明了四海宾客踏上邯郸道前来赵国观摩学习。前有《庄子·秋水》燕国寿陵少年“邯郸学步”,后有“平原君赵胜喜宾客,宾客盖至者数千人。”

沈长云《赵国史稿》形容赵国邯郸道:以邯郸为中心的网状交通体系,初步形成了荀子所向往的“四海之内若一家”的局面。正如《盐铁论·通有》:“赵、中山带大河,纂四通神衢,当天下之蹊,商贾错于路,诸侯交于道。”

春秋战国时代,邯郸得天独厚,四通八达,是逐鹿中原的军事喉衿、合纵连横的诸侯盟主、奇珍荟萃的商业都会、远方观赴文化明珠。

(作者系邯郸市成语文化研究会成员)

“忆昔邯郸道上行,过眼浮云万事轻。”金末元初诗人段成己曾这样形容“邯郸道上”。忆往昔,三千年,邯郸道上又有哪些鲜为人知的过眼云烟?

一、“王往出于甘”殷商甲骨足迹久

邯郸是殷商王朝的京畿之地,离宫别馆,更是南北纵贯,交通要道。

邯郸道最早可以追溯到殷商的先祖——王亥。他是商朝始祖契的第六世孙、商朝建立者商汤的第七世祖,是甲骨文中第一个被称为“王”的商代首领,中国“商业”与“畜牧业”的始祖。

王亥最突出的贡献之一就是驯服了牛马,发明了牛车。《山海经·大荒东经》和《楚辞·天问》中都提到王亥“仆牛”;《世本·作篇》《吕氏春秋·勿躬》作王亥“服牛”;郭沫若《中国史稿》:“传说王亥作服牛,也就是驯养牛马,作为运载的工具。”《管子·轻重戊》:“殷人之王,立帛牢,服牛马,以为民利。”王亥利用牛车之便,创造了商业贸易“万民之利”的先河。徐中舒先生提出:“商贾之名,疑即由殷民而起”。因此这个部落被称之为“商”。

夏朝帝泄十二年,王亥开辟了一条最著名的经商之路,走的正是早期的邯郸道。《竹书纪年》记载:“帝泄十二年,殷侯子亥宾于有易。”沈长云《赵国史稿》:“远在殷商之世,成汤七世祖王亥就从殷(今河南安阳小屯村)驾牛车到有易氏部落(今河北易县)进行贸易活动,说明当时沿太行山东麓已经出现了一条南北大道。这条道路历史悠久,距离绵长,地位重要。”通过《尚书·酒诰》可以再现历史场景:“肇牵车牛,远服贾用,孝养厥父母”。商人为了孝敬赡养父母,最早开始牵着牛车经过邯郸古道去远方进行商业贸易。商贸亦称“交易”,或许与王亥在易县交换物品而得名。早在4000年左右的夏朝,邯郸古道就开启了中国商业的先河。

邯郸地名,始见于《竹书纪年》记载:“自盘庚徙殷至纣之灭二百五十三年,更不徙都。纣时稍大其邑,南距朝歌,北据邯郸及沙丘,皆为离宫别馆。”3100多年前,邯郸即为殷商王朝南至朝歌(今河南淇县),北至沙丘(今河北邢台广宗县)的南北咽喉。

殷商八次迁都,早期迁都邢(今邢台),晚期迁都殷(今安阳)。邯郸恰恰是自河北邢台到河南安阳的必经之地,这在邯郸境内发现的260余处商代文化遗址中,可得印证。正如《史记·货殖列传》和《汉书·地理志》的记载,司马迁、班固都曾说过汉代的赵国犹有“纣地余民”,商族后裔。

2000年春,《邯郸建城年代专家论证会纪要》指出:“商王都邢(今邢台)、都殷(今安阳)的数百年间,邯郸为京畿之地,且处于殷都通往北方的交通要道,在商代中晚期有形成城邑的历史必然性。”

近代以来在河南安阳殷墟遗址出土的甲骨文字,仅商王武丁时期就有12条关于地名“甘”的卜辞。甘,即今邯郸,因作为城郭名而加“邑”(阝),成为邯郸的“邯”。

甲骨文记载“王往出于甘”,商王武丁从殷都(安阳)到“甘”(邯郸),一日之内,即可往返。可知,最早追溯到3200多年之前,邯郸即为殷商王朝重要的交通要道,此为“邯郸道”的早期雏形。

“武丁中兴”是殷商的辉煌盛世,从有关“甘”地的甲骨卜辞可见京畿之地邯郸的盛况:如《甲骨合集》(下文简称合)编号8005“每于甘”,《说文解字注》引用《左传》:“原田每每。”每每的古意,形容百草茂盛,花卉美艳的样子。邯郸古道,可谓风景宜人。如“王去朿于甘”(合5129),朿,释义为“积”,即积聚的仓库。从甲骨文看,商王积聚的物资有:猪、牛、羊、鱼、获(猎物)、龟甲、牛骨、箭矢、丝织、粟米。邯郸作为商代交通要道,设立有积聚粮食财物的大型国家府库。这与邯郸商代成语“巨桥发粟”互为印证。如“施(它攵)于甘”(合10936),《说文解字注》引用《左传》:“孔子弟子巫马施亦字子旗。知施者旗也。”邯郸为商王必经之地,旌旗如云,蔚为壮观。如“禦,一月甘”(合22427)根据“禦”字象形,罗振玉称“人持马策于道中”;郭沫若称“驭马之辔”。一月之中,往来于“邯郸道上”的商王驭马者,川流不息。如“酒十牢于甘”(合15782)与“祖丁,其于甘饗”(合27147)。牢,祭祀牲畜;饗,即飨,盛宴供奉。《礼记·月令》:“以共皇天上帝社稷之飨。”商王时常来到邯郸以美酒盛宴进行庙堂祭祀与政治文化活动。

综上甲骨,结合《诗经·商颂》,可将“邯郸古道”历史再现:

邯郸古道,纵贯南北,邢殷两都,一日往来。

百草丰茂,百花齐放,牛羊渔猎,粟积如山。

岁在一月,商王出行,旌旗猎猎,遮空蔽日。

驭者扬鞭,声震长空,马如游龙,川流不息。

商王武丁,王后妇好,祭酒于天,风调雨顺。

天命玄鸟,降而生商,邦畿千里,域彼四海。

八方诸侯,会猎邯郸,京畿咽喉,离宫别馆。

九月肃霜,十月涤场,朋酒斯飨,万寿无疆。

二、“四海若一家”四战之国道纵横

《史记·燕召公世家》乐毅之子乐间:“赵,四战之国。”正义云:“赵东邻燕,西接秦境,南错韩、魏,北连胡、貊,故言四战。”四战之国,正是邯郸道四通八达的明证。

邯郸道西路:《说苑·臣术》:“赵简主从晋阳之邯郸。此三军之事也。秦道之与晋国交者,吾忘令人塞之。”可知,早在春秋时代,赵简子已经开辟了从山西晋阳到河北邯郸的能够容纳“三军”的军事通道。且“秦道之与晋国交者”的秦晋大道也门户洞开。这是最早记录邯郸可经过晋阳到达咸阳的连通之道。

御街行·邯郸道

(柳永体新韵)

白恩亮

梅邀鼓乐春归盼。

夜备笙歌宴。

灯光新彩巷如明,

古道热搜惊艳。

商旅抖音快闪,

携伴兴舞随人转。

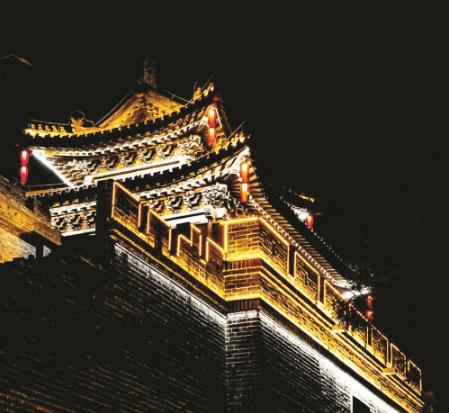

丛台沁水如花灿。

美味撩心赞。

三千载里梦犹酣,

阔步绘描新变。

齐颂党恩,

为民谋事,

伟绩垂鸿范。