潮新闻客户端记者章咪佳

亮相乙巳蛇年春晚的古建筑展演秀《栋梁》,再次引发了全民对中国古建筑的赞叹与好奇:在节目不到3分半钟的时间里,观众跟着数字特效跨越了1000多年,穿梭在十几座中国古建筑瑰宝中。

我们是否还能看到更多?

今天起,潮新闻将独家推出《古建筑的“微笑”——中国古建筑的装饰语汇与意义》系列文章。

这组由浙江大学艺术与考古学院建筑考古团队主笔的文章背后,是一支常年在全国各地做田野考察的队伍,他们是一群在更多的古建筑细节中直观体味到中国传统文化的年轻人。这批出身考古、文博、建筑学等方向的年轻学者,将从中国历代古建筑的屋脊、雀替等构件,以及各种造型的图案等“建筑装饰”这个“局部”出发,带领大家一窥中国古建筑基于国土、国民的独特审美面貌。

我们将这组文章命名为《古建筑的“微笑”》,微笑,描述出了一种亲切感和神秘感。在上个世纪三十年代,亲身考察了中国大地上的众多古建筑之后,梁思成先生才得以破译宋代的《营造法式》。古建筑中充满了种种专业名词,如果没有这些美丽玲珑的点缀,我们似乎更难以接近它们。

首篇,由浙江大学艺术与考古学院2023级文物与博物馆专业硕士研究生张桁洁撰写,她从一个常见的问题切入公众与千年古建筑之间的连接:无论是在沉浸式的游戏,还是真实的场景中,当人们站在恢弘的建筑物底下,为什么会忍不住不断抬头观看?我们在看什么?

屋顶上的艺术:是什么让你不断地抬头?

张桁洁

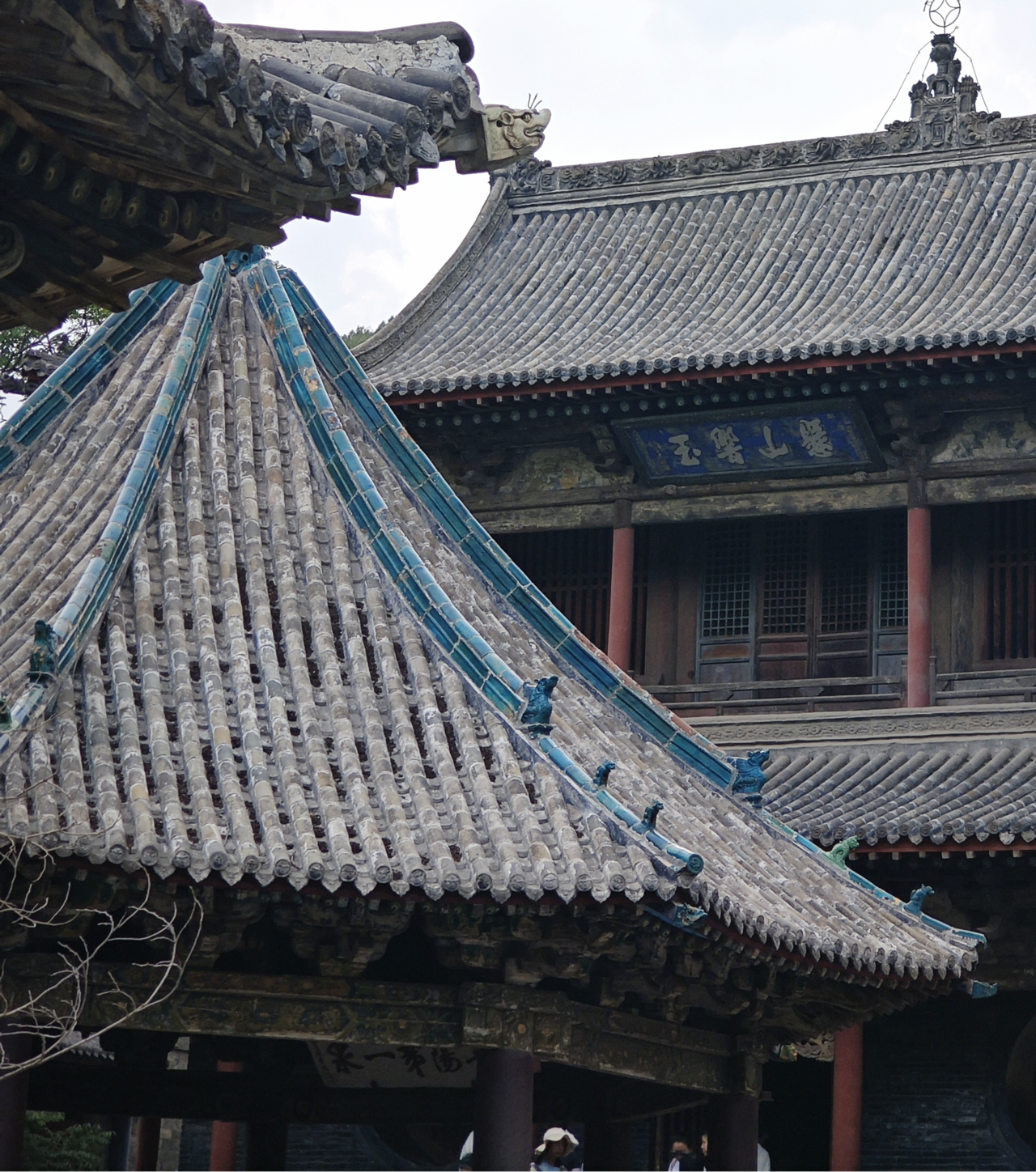

站在小雷音寺的天王殿前,抬头就能看到那屋顶上的精致装饰:檐角上蹲坐着的小兽、屋顶中央由人物、乌龟、宝轮等元素组成的复杂图案,在皑皑白雪的映衬下,更显寺庙的森严与寂静。

这是《黑神话:悟空》中天命人的视角,它让全球玩家都能感受到了中式美学的多元魅力。

《黑神话·悟空》小雷音寺天王殿场景图源:《黑神话·悟空》

像这样的古建筑在游戏中并不少见。虽然带有一些美术加工的成分,但它们并非无中生有,而是从真实场景中汲取的创作灵感。这不禁让人好奇,游戏里的建筑已经如此精彩,现实中的原型该有多么令人震撼?

山西,作为《黑神话·悟空》的取材宝库,其古建筑以年代久远、式样丰富而著称。2024年夏天,我们以太原为起始点,穿越晋中、晋北至晋南,深入体验了三个区域的古建筑魅力。

熟悉又陌生的屋脊

当我们亲身站在山西各地的古建筑旁时,会自然而然地驻足观望,尤其是对于装饰美丽的建筑,我们都成了“外貌协会”的一员。

都说古建筑要分成三块来看——屋顶、屋身与台基。私以为,能够让人第一眼感受到古建筑“外在美”的,便是屋顶了。而屋顶上有一个重要的构造,大家可能熟悉却又常常忽视,那就是“屋脊”。

何为屋脊?

中国古建筑的屋顶大多是有坡度的,坡面相交处被精心处理的线条就是屋脊。屋脊不仅能勾勒出屋顶的轮廓,还赋予了屋顶起伏和动感,增强了建筑的立体感,使屋顶的线条更加流畅和美观,是古建筑不可或缺的一部分。

我们此次寻访之旅的关注点便聚焦在了屋脊上。屋脊看似很容易理解,说白了无非是几个突出的长条,长得都差不多;但其实它的花样可多着呢——最常见的是正脊和垂脊,一般建筑上都会有。除了这两种外,还有戗(qiàng)脊、围脊、角脊等多种形态。

调查团队参访太原晋祠图片由张桁洁提供

以晋祠的圣母殿为例。从正面看,屋顶最高处的横线(下图中标黑),由屋顶前后两面斜坡相交形成,这个就是正脊。位于屋顶侧面斜坡边缘,直接与正脊相交的线(下图中标蓝),则是垂脊。再将视线往边上移,可以看到一条线从垂脊下方折过去,那是戗脊。戗脊只和垂脊相交,无法连上正脊,因此只出现在特定的屋顶上。

晋祠圣母殿屋脊样式图片由张桁洁提供

不过圣母殿有点特别,它的屋檐有两重。这在普通建筑中较为罕见,通常只见于等级较高的建筑。由于有两层屋檐,圣母殿的屋脊样式更加丰富,存在围脊和角脊。

围脊是(上图中标黄线),与圣母殿的匾额相连,在重檐建筑中用于保护上下层之间的梁柱。因其头尾相接呈围合状,也被称为“缠腰脊”。角脊则是重檐建筑中最下层屋檐转折处形成的脊,位于屋檐的转角处。我们可以看到,在圣母殿这一建筑中,角脊和围脊相交。

尽管屋脊种类繁多,但并不是每幢建筑都会集齐全套。不同类型的屋顶,其屋脊的数量和形式各不相同。有的建筑仅有正脊和垂脊,而没有戗脊,例如运城市万荣县稷王庙的正殿;有的则是“全家福”,基本涵盖了所有类型的屋脊,圣母殿是一例;还有的建筑干脆没有正脊,只有垂脊,比如晋祠中的某个小亭子。

运城市万荣县稷王庙正殿的屋顶图源:小红书

晋祠中的某个小亭子图片由张桁洁提供

屋脊上的“热闹舞台”

屋脊可以说是展现屋顶艺术的核心区域,上面装饰着各式各样的物件。这些装饰物统称为“脊饰”,包括动物、人物、植物、宝物等多种形态,它们在屋脊上汇聚一堂,像一个热闹的小舞台。

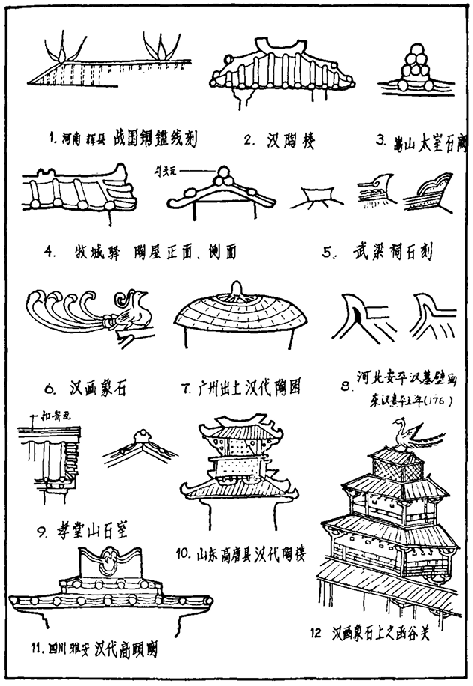

脊饰如此丰富多元,不禁让人好奇,它是从什么时候开始出现的?据考证,脊饰的发展源远流长,早在战国时期就已经出现了脊饰构件。随后,在秦汉时期,尤其是东汉,脊饰的样式逐渐丰富起来。到了宋代,脊饰艺术进入了黄金发展期,种类齐全,形态多样。进入明代,脊饰的制作工艺更加成熟,达到了艺术的顶峰,并且趋于定型化,多采用成套设计。清代的屋脊装饰有着明显分层,官式建筑上的脊饰严谨富丽,形式统一;而民间脊饰则展现出丰富的地方特色。

早期的脊饰图源:祁英涛《中国古代建筑的脊饰》

中晚期的脊饰(右图)图源:祁英涛《中国古代建筑的脊饰》

从早期到中晚期脊饰的演变过程中,最直观的表现就是,脊饰变得越来越繁复、精致,样式更加丰富,还出现了组合的形式。

屋脊舞台上的“明星选手”

提到古建筑的脊饰,最引人注目的莫过于正脊上的装饰,特别是位于正脊两端的兽形部件。这种装饰物叫鸱(chī)吻或鸱尾。因为它们张嘴吞住脊的形象,也被老百姓称为“吞脊兽”。不知道“天命人”有没有注意到?在前面提到的小雷音寺地图中,它们的踪影可没少出现。

雷音寺场景中各建筑上的鸱吻图源:小红书

为什么正脊两端会出现这样的装饰呢?

此处是正脊和其他垂脊的交会点,需要有瓦件封盖住下面的结构,起到加固屋脊、防止漏雨的作用。但是古人的审美一向在线,瓦件又不够美观,于是古代工匠对此处的结构进行了美化设计,形成了集实用性、艺术性和文化性为一体的装饰——鸱吻。

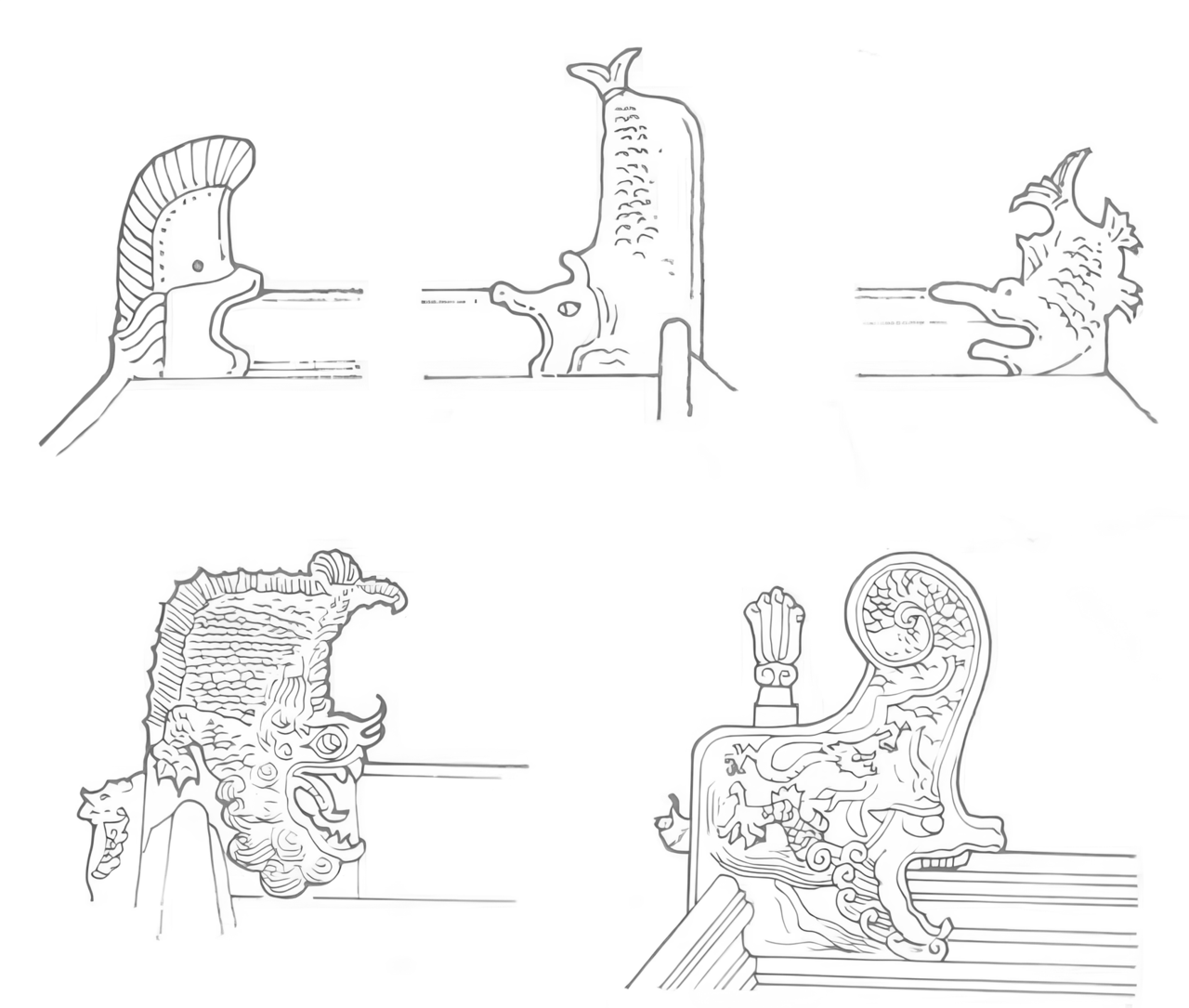

受社会背景及艺术审美等多种因素的影响,鸱吻的形象从大多以鱼形为主逐渐演变为以龙形为主。无论鸱吻以哪种形态出现,都承载着人们希望消火镇邪,屋宅平安的愿景。

鱼形与龙形的鸱吻图源:楼庆西《中国精致建筑100屋顶》

鸱吻的尺寸通常很大。虽然我们抬头看观看时觉得不算大难以觉察,但实际上有的鸱吻甚至高达3到4米。关于这一点,还真得亲身感受一番才能体会。

在大同进行调研时,我们便听说华严寺拥有中国现存最大的鸱吻,高4.5米。于是一行人前往华严寺四处寻找,想一睹其风采。当我们走到大雄宝殿前,往上一瞧,却觉得似乎并没有想象中那样震撼,同伴小声吐槽:“这也不算很大嘛。”

没想到等我们到了大同市博物馆,就被狠狠“打脸”。摆在展厅两侧的辽代鸱吻像极了“门神”,自带一股威严气势。不得不承认,这“门神”生得极高,走近想要细细观察一下它的“尖尾巴”,就必须费劲地仰着脖子。我和伙伴对此还互相打趣道:“这就是站在屋顶上的视角吗?还真是大啊,都快有两个我这么高了。之前真是小看了它。”

大同华严寺大雄宝殿上的鸱吻图片由张桁洁提供

大同市博物馆所藏华严寺建筑上的鸱吻图片由张桁洁提供

仔细想想,这种视觉差异可能与距离、比例和参照物等因素有关。由于鸱吻位于建筑物的高处,距离较远,人眼接收到的信息会被压缩,所以看起来比实际小。同时,鸱吻与整座建筑的比例关系也会影响我们的视觉判断,使其显得更小。此外,如果没有近处的参照物,比如一个人站在旁边,就很难准确判断鸱吻的真实大小。这样一来,鸱吻的实际尺寸就不容易被直观感知了。

鸱吻可不光只有“大”这一个特点。前面说过,它起到了装饰美化的功用,可以说是点缀屋脊舞台的“明星选手”。遗憾的是,唐代的鸱吻多数只能在出土文物中见到。而宋代的鸱吻则多出现在绘画中,若想在建筑上直接欣赏鸱吻的真容,只能从辽金时期开始了。

山西地区古建筑上的鸱吻,自辽金至明清,样式繁多,有的龙首鱼身、有的大小龙叠压、有的多兽合一、有的身体呈立体缠绕状、有的甚至还带人像。

从材质上看,鸱吻有琉璃的,也有砖雕的。琉璃鸱吻色泽十分鲜亮,图案搭配巧妙繁复,雕刻精细,每次见到都会让人眼前一亮。砖雕的鸱吻虽然看起来灰扑扑的色彩较为单调,但也别有一番韵风味。

平遥双林寺建筑上呈立体缠绕状的鸱吻图片由张桁洁提供

芮城永乐宫纯阳殿的鸱吻,在龙头鱼尾的身上叠加了一条细长的小龙。整体雕刻极为精细,在小龙下方饰以黄色的卷云纹,似是想表现出龙腾于云海间。图源:山西博物院公众号

尽管鸱吻张着大嘴,看起来似乎凶猛得能把人“啊呜”一口吞掉,但仔细观察后会发现,它们其实各有特色。有的鸱吻瞪着圆溜溜的大眼睛,看上去竟有些憨态可掬,并非全然是凶狠的形象。

让我们将两个“户籍”不同的鸱吻放在一起比较,保准你一下子就能理解这点。单看与正脊相连的兽头,虽然它们都有着一双“卡姿兰大眼”、几颗方块状的牙齿、细长而卷起的舌头,但表现出来的气质却大不相同。

新绛北池稷王庙正殿的鸱吻,嘴部线条尖锐,眼睛上方饰有多层曲线纹饰,仿佛在挤压着眼睛,像人皱眉时的样子,给人一种威严肃穆、略带凶悍的感觉。

而朔州崇福寺弥陀殿的鸱吻,嘴型较短且圆润,少了些锋利感,显得不那么具有攻击性。它的双眼周围没有额外的纹饰挤压,呈现出圆润饱满的状态。加上眼睛旁边那凸起并点缀着“麻点”的装饰,看起来就像微笑时苹果肌突出来一样,让人觉得这个鸱吻长得有点憨憨的。

占据“C位”的不知名装饰

正脊上还有什么亮点呢?我们的目光一致投向了正中间。在晋北、晋中、晋南不同地区的古建筑调研中,尤其是在庙宇建筑里,我们经常会看到这个占据了屋脊C位处,花样繁多的奇特构件。

既然现实中它如此显眼,游戏中自然也不会缺席。《黑神话·悟空》各个章节出现了形状各异、绘制十分精细的“C位”装饰。

查阅资料后发现,有人称这种构件为“脊刹”。但这个名字是否能作为专有称呼,目前还没有定论。虽然现实中的样式不像游戏中那么奇异,但多样性是共通的:在调研中,我们确实看到了多种形式的此类构件,有宝瓶状、宝塔状、阁楼状等,通常以组合形式出现。即便类型相同,装饰上也可能有所不同,因为不同的纹样和形象代表着不同的寓意与寄托。

大同华严寺建筑屋脊上的宝塔状装饰图片由张桁洁提供

平遥双林寺建筑屋脊上的屋形楼阁式装饰图片由张桁洁提供

不过,我们发现不是每条正脊上都镶嵌着这个独特的构件。值得注意的是,正脊中部并非屋顶结构的薄弱点,不像鸱吻那样肩负着重要的加固作用。那么,添上这么个装饰,难道仅仅是图个好看吗?

有学者倾向于将其视为一种文化现象。一方面,它寄托了人们祈福纳祥的美好愿景。这种装饰多出现在民间神祠中,如供奉后土、后稷、大禹、成汤、后羿、嫘祖等先贤的祠堂,体现了黄河中游地区为了农事生产而祈雨治水的基本诉求,以及崇德崇功的传统祭祀文化。

同时,在少数传统民居中也存在这类装饰构件,与迷信风水有关:一些人担心自家屋顶不够高会影响运势,就想通过加装这些构件来占据高度优势,希望借此求得好运。

另一方面,它反映了人们对神灵世界的想象。在建筑之上再加一个与主体建筑相关的结构,仿佛在与天相接处打造“楼外之楼”,暗示着空间序列的无限延伸,是人们信仰与想象的具体表现。因此,这类构件常常表现许多有关民俗和宗教的元素。

“团体组合”与“Solo选手”

除了正脊上的装饰,调研团队中的小伙伴们还关注到了垂脊、戗脊等其他屋脊上的装饰物。因为有的呈组合出现,有的是单个出现的,所以我们私下将它们戏称为“团体组合”与“Solo”选手。

“团体组合”指的是什么呢?

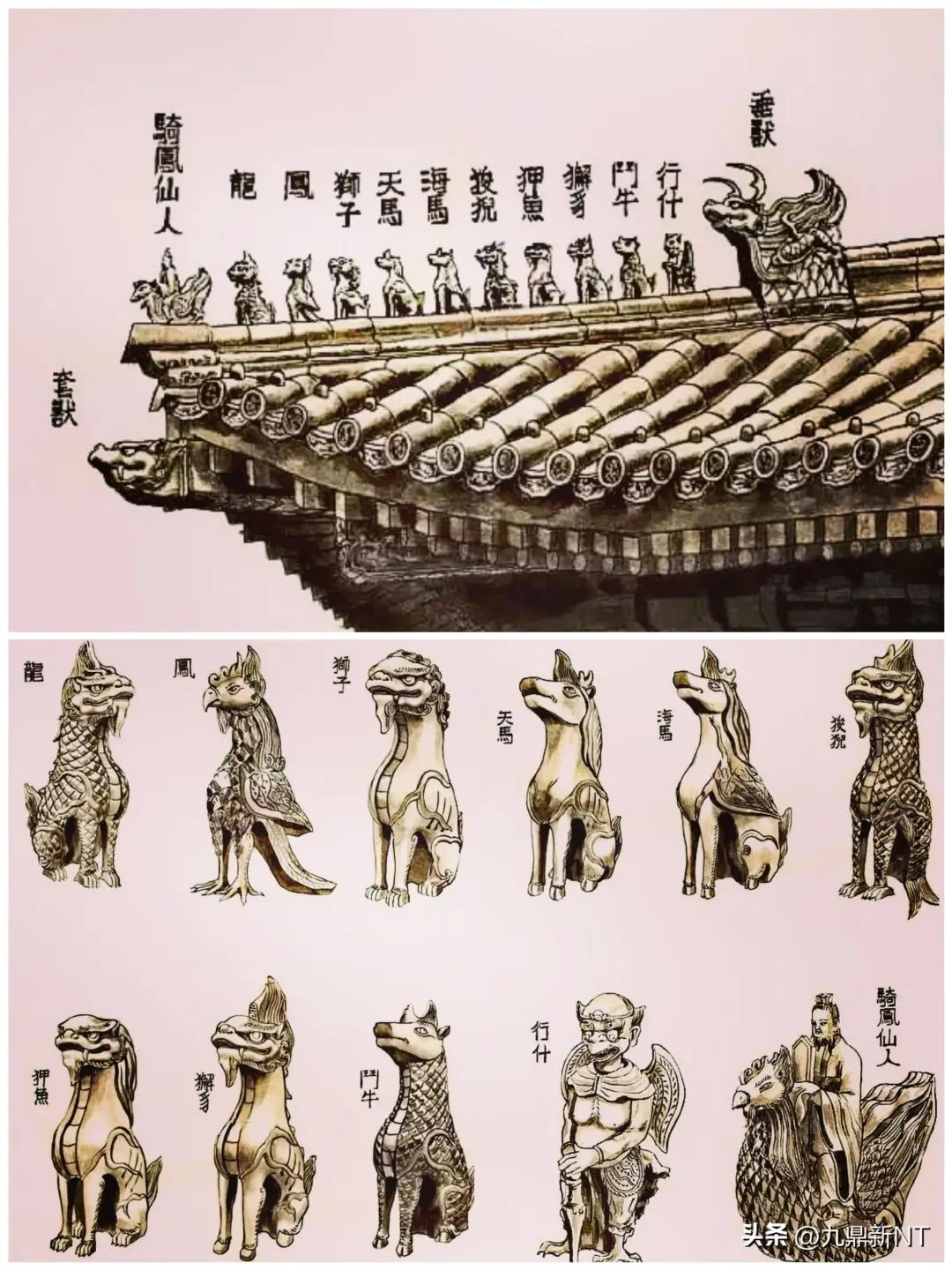

在一些建筑屋顶两侧的垂脊或戗脊最边缘处,有时会看到一排模样各异的小兽,这些被称为走兽或是蹲兽。它们的前面通常还有一个骑凤仙人,一起组成“仙人走兽”。根据建筑等级不同,走兽数量也有所区别,只有等级最高的建筑才能拥有完整阵容,即骑凤仙人、龙、凤、狮、天马、海马、押鱼、狻猊、獬豸、斗牛、行什。这种“仙人走兽”的形象多见于官式建筑中。

北京故宫太和殿上的“仙人走兽”是最全的图源:山西古建筑研究院公众号

“Solo选手”则是垂兽和戗兽等。正如其名,垂兽位于垂脊上,其造型多为兽头状。在很多种屋顶上都能看到它的身影;而戗兽则是置于戗脊上的小兽,形制与垂兽类似,但不像垂兽那样常见,主要出现在特定的屋顶结构上。

它们具体在屋脊的哪个位置上?我们来看一下华严寺的薄伽教藏殿。这个建筑有垂脊和戗脊,因此垂兽和戗兽都能瞧见。根据左边这个俯视图,可以看到,它们俩分别在垂脊、戗脊的最下端。虽然从侧面看,这两个家伙好像在一条线上,但实际上,这些“Solo选手”互不打扰,各自占据舞台一方。

“Solo选手”不仅是独立出现的,它们在“穿搭”上也各具魅力,非常有个性。仅在华严寺中,我们就能找到造型各异、长相奇特的垂兽和戗兽。有的像龙,有的像虎头,还有的首尾皆是头。

我们在调查中一直有个疑问:正脊位于屋顶中间,装饰丰富是比较容易理解的,但为什么其他屋脊上也要如此花哨?

经过一番资料查找,我们了解到,古建筑多为土木结构,屋脊由木材上覆盖瓦片筑成。整条垂脊的瓦片会产生向下的推力,特别是檐角最前端的瓦片,其承受的压力最大。为了防止大风过后瓦片散落,古人便用瓦钉将瓦片牢牢固定在屋脊上。在满足实用需求后,工匠们对瓦钉帽进行了艺术化处理,逐渐衍生出了各种造型,也就是今天我们见到的这些“团体组合”和“Solo选手”。

大同华严寺不同建筑上造型各异的垂兽图片由张桁洁提供

地方建筑“搞特殊”

在调研过程中,我们还了解到,一些地方建筑会根据当地的风俗习惯进行装饰,并不完全遵循官方规定。因此,在这些地方建筑的屋脊上,你可以看到各式各样的装饰:神将力士、儒释道三教的宗教人物,甚至是各种精灵鬼怪,都可能被巧妙地安置在屋顶上,呈现出一种“百花齐放”的独特景观。

晋城玉皇庙屋面、檐角神仙武将鬼怪琉璃造像图源:山西古建筑研究院公众号

而这趟寻访之旅中,最让人印象深刻的地方建筑便是运城市万荣县的飞云楼:纯木结构的古代版摩登大楼,通身无彩绘,却靠着翘角飞檐、错落有致的层层结构,给人一种雄伟壮观的视觉感受。

飞云楼的低调与奢华,在光影交错间展现得淋漓尽致。原木色的主体结构初看或许显得朴素无华,可一旦阳光洒落,檐上、脊上的多彩琉璃装饰便如同被点亮,为这座木楼增添了几分绮丽、华贵之感。

万荣县飞云楼图片由张桁洁提供

令人称奇的是,飞云楼的每处檐角都有一个琉璃武士。这些武士每个都穿戴齐整,身披铠甲,威武雄壮之势铺面袭来。形态各异,有的像是凌空欲飞,有的则是放眼远眺,有的伸出手臂似在发号施令。无论是以何种姿态立于飞扬的檐角处,它们都给人一种居高临下、守护着整座大楼周全的感觉。

我们一行人在初看时并未注意到这些琉璃武士,但当阳光洒落时细细观察,才发现它们的长相和姿势各不相同,表情与动态生动精致,极富巧思。比如,左边的武士形象粗壮,皱眉瞪眼、下巴突出,面相很是凶悍,整个人显得十分用力且紧绷,完全符合人们对武士形象的传统认知。而右边的武士则显得秀气许多,脸型流畅、圆润,眉眼清秀,面相较为温和,更有一种儒将的气质。

为了细细欣赏这些檐角处的武士,那天我们在这座晋南小县城的木楼前逗留了许久……

万荣飞云楼檐角上的脊饰为形态各异的武士图片由张桁洁提供

此次山西古建筑的探索旅程已经告一段落。初见脊饰时,我们被其精美的外表所吸引;而随着深入了解,才领悟其中蕴含的多重奥妙。脊饰之美,不仅在于艺术的表现力,更在于其背后凝聚的建筑智慧与深厚的人文内涵。每一次抬头仰望,不仅是对美的赞叹,更是对历史文化的敬仰。

参考资料

1.王晓华.中国古建筑构造技术[M].北京:化学工业出版社,2018.

2.刘淑婷,王宝东,王梦雪.中国传统建筑屋顶文化解读[M].北京:机械工业出版社,2021.

3.楼庆西.中国精致建筑100屋顶[M].北京:中国建筑工业出版社,2013.

4.王其钧.中国传统建筑屋顶[M].北京:中国电力出版社,2009.

5.祁英涛.中国古代建筑的脊饰[J].文物,1978,(03):62-70.

6.许慧.中国古建筑屋顶脊饰研究[D].河南大学,2009.

7.许慧,刘智魁.中国古建筑脊饰特征探析[J].华中建筑,2011,29(11):152-156.DOI:10.13942/j.cnki.hzjz.2011.11.041.

8.王明波,袁桂英.建国后鲁西北农民住宅的演变[J].民俗研究,1991,(01):68-71.

9.喻梦哲,张陆.屋型脊刹漫谈——论建筑装饰构件的“模型化”现象[J].建筑学报,2022,(S1):206-212.

10.郭雅菲.山西古建筑琉璃釉陶脊兽艺术的设计特征研究[D].景德镇陶瓷大学,2024.

11.刘翔宇.大同华严寺及薄伽教藏殿建筑研究[D].天津大学,2015.