工业化关乎效率,再工业化关乎公平。

特约作者丨王汉洋

快九十岁的宾州老人EdPany总是和来访者从1950年代初开始讲起:精神失常的日本见习僧人烧毁了金阁寺、艾森豪威尔以国防名义建立连接全美的高速公路网络、苏联则拉开了太空竞赛的大幕。不过外部世界纷纷扰扰都与正在上中学的Ed没有关系。

Ed只关心他能不能多干点、再多干点、多给一些水泥口袋封口。Ed贫穷的父亲从即将解体的奥匈帝国来到了美国,落地在宾夕法尼亚州北安普顿。到Ed出生时,家里情况开始逐渐稳定,不过依然需要每个人都尽早工作。

正准备上中学的Ed并不讨厌工作,相反他迫不及待。伴随着二战结束,美国蒸蒸日上的经济也为每个人提供了机会。Ed来到了家边的水泥厂,负责把铁丝套在麻袋然后用机器把铁丝缠绕上去封口。一套、一钩、一拉,几分钱就到手了。

手捧水泥袋的Ed

Ed就这样一直干到了16岁上大学,他依靠自己用缠水泥袋子挣的钱,付了学费。一个人,靠水泥袋子挣出了自己的学费,这在今天听起来像是天方夜谭。Ed也知道这点,所以他才会在博物馆里,给所有访客讲述这个过去的故事。一个比房子、车和狗更令人激动的美国梦。

这个博物馆几乎是靠Ed和他女儿Panny两个人建立起来,展厅不大,主题只有一个:阿特拉斯水泥厂的历史。

阿特拉斯水泥厂和博物馆一样,坐落在北安普顿。当地人曾自豪地称这里为「世界水泥的首都」——它确实有资格。阿特拉斯水泥厂发明了批量生产波特兰水泥的方法。今天没人再提「波特兰水泥」这个名字,因为现代社会使用的所有水泥都属于波特兰水泥。

光有技术还不够。北安普顿位于美国宾夕法尼亚州东部的李海河谷(LehighVelly)。这条河谷在大阿帕拉契山谷中,长64公里,宽32公里。丘陵峡谷的地貌让人们很容易取得这里的石材,一种由不太纯的碳酸钙构成的深灰色石头。其中包含的铝、铁等成分可以大大增加水泥的强度,以至于人们直接将其称之为「水泥石」。优质的原料结合阿特拉斯的技术,千座山峰化水泥。

李海河谷是美国工业化的起点。在前电力时代,河谷湍急的水流能提供最好的动能。河谷最开始只是一群摩拉维亚人的定居点。摩拉维亚人因为反对天主教会,不得不在几百年的时间里流窜于欧洲各地。也正因如此,每个人都有点可以傍身的手艺。来到新大陆后,他们用圣经中的名字来命名河谷两岸的地点,其中最主要的一处叫伯利恒。早在美国建国之前,早在第一次工业革命开始之前,摩拉维亚人就在伯利恒干起了皮革作坊、磨坊、铁匠铺……

李海河谷的列车

之后,随着美国正式建立、第一二次工业革命到来,伯利恒始终位于美国工业之路的延长线上。最终这里诞生出了一个璀璨果实:伯利恒钢铁厂。伯利恒钢铁厂发明了工字梁,今天全世界所有摩天大楼里,都在使用这种钢材。伯利恒钢铁厂曾是这个世界上最大的钢铁厂之一。在二战期间,它开足马力为美国建造了19个不同级别的1127艘战舰。它的雇员开玩笑说:「没人能在钢铁厂想小事儿。」

工业的发动机需要源源不断的原料。而在水力之后,里海河谷的巨型矿脉又为美国工业贡献了大量无烟煤。有许多类似Ed父亲的外国移民作为劳动力、还有充足原材料、先进技术和批量生产,这简直就是工业化天堂。可「凡有的,还要加给他,叫他有余」,这片被上帝眷顾的土地光是有这些还不够。另一份礼物,是一块巨大的、不论建多少高楼都几乎不会沉降的花岗岩。

这块花岗岩,叫做纽约。

阿特拉斯的水泥浇筑了通往纽约的海底隧道,又和伯利恒的钢铁一起建造了帝国大厦、洛克菲勒大厦......一座座摩天大楼在纽约升空,这是美国工业化成果的应许之地。

光是建造美国还不够。阿特拉斯水泥厂从北安普顿群山中开采出来的石头,又来到了南北美洲之间的遥远热带。北方森林的一座山,变成了南方的一条河。这条河就是巴拿马运河。在一百多年前水泥还是高科技时,人们跨越一个大洲去运送它。不光跨过大洲,还要跨越大洋。日本大量从阿特拉斯采购水泥,直到用这些水泥建造的设施造出了武器,偷袭了珍珠港。当年阿特拉斯水泥厂可以出口全球,今天鹤岗的水泥因为运费甚至卖不到佳木斯。

这是美国工业化的辉煌年代,一场黄金色的大梦。

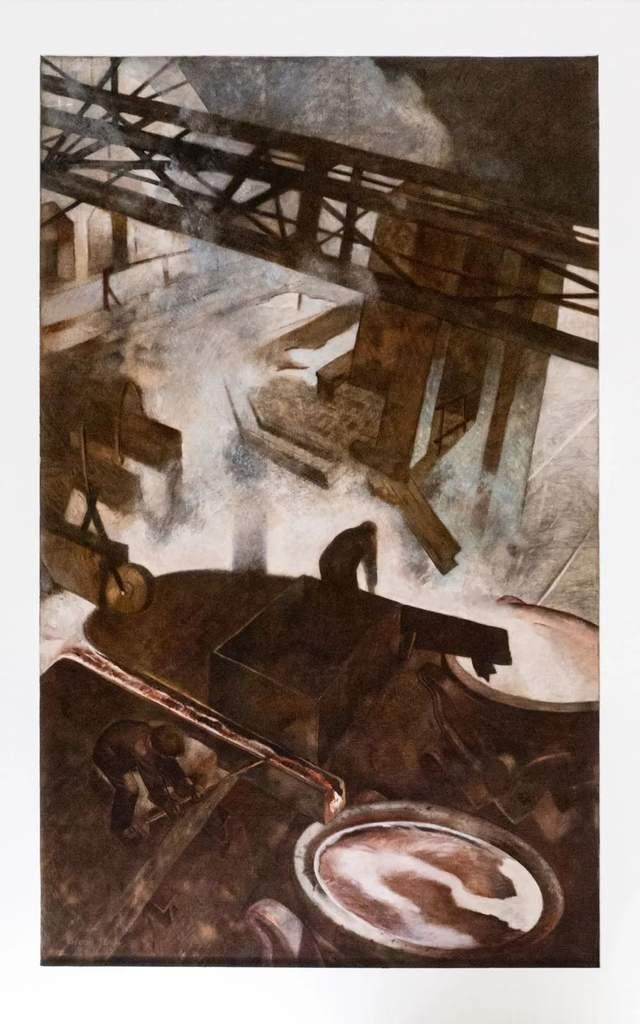

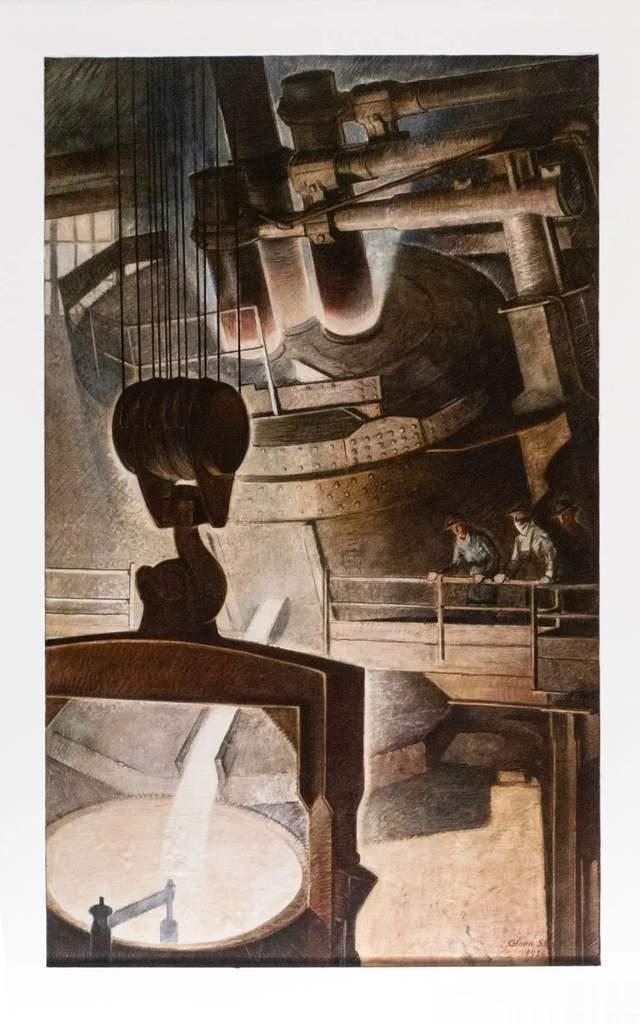

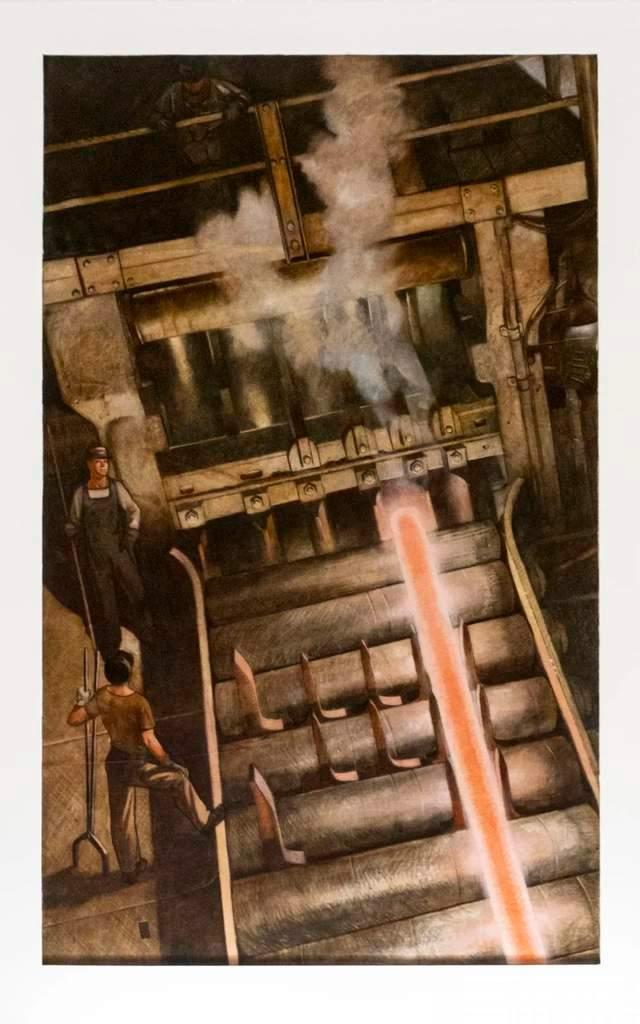

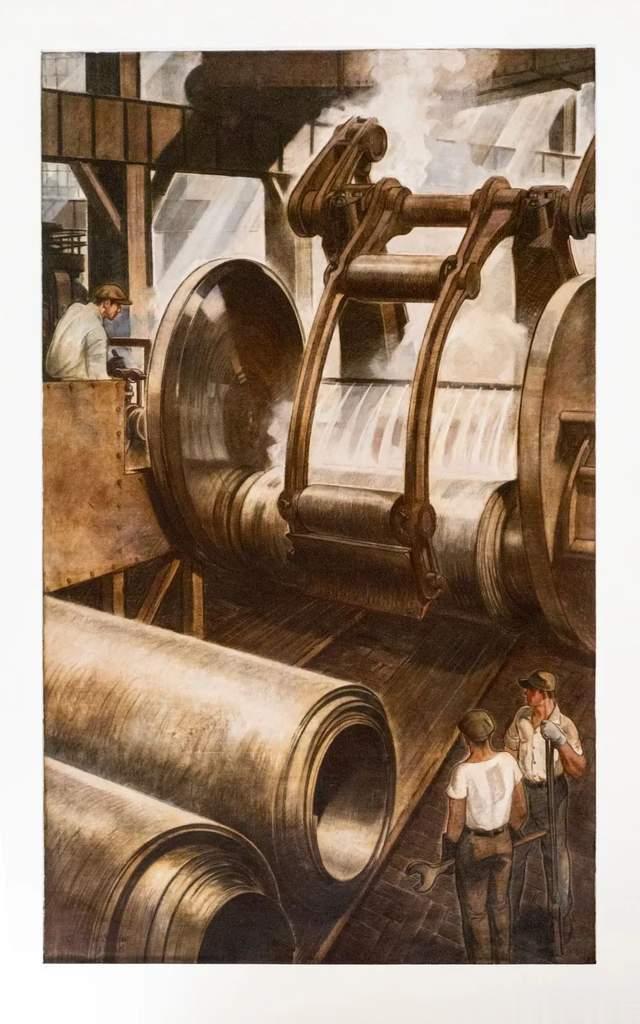

一组象征着美国工业黄金年代的壁画(数字化:王可达)

梦消失有时是渐渐的。

二战后,水泥逐渐在各国普及。面对全球化竞争,阿特拉斯水泥厂只好逐步减产。得益于水泥厂研究室发明了白水泥,阿特拉斯又得以继续坚持了一段。直到1982年8月24日下午12:37,厂长办公室的呼叫系统中传来了这样一句话「现在请听我说:1号烧窑已由1号烧窑工罗伊-威尔正式关闭。我们现在将为垂死的工厂奏哀乐。」北安普敦工厂1号白窑熄火,那个建造现代世界、跨越大洲去建造运河的故事结束,太阳在世界水泥之都落山。

几十年之后,留下来一个祥和的小镇、两位老人与博物馆、几个被当作露营地的巨大矿坑、和一堆倒掉或快要倒掉的窑炉。只有少数在意它的人还在为它乞讨。如果不是当地文保机构呼吁大家捐款保护这些即将消失的工业废墟,都没有人会意识到散落在小镇各处的遗迹意味着什么。

更多梦是轰然坍塌,留下了一地鸡毛。

2024年6月,几个中国访客正在巴尔的摩的内城区一路向前开。目的地是费耶特街与门罗街的街角。可他们越往前开越感觉不对劲。工作日的下午两点,路两旁半废弃的排屋前站着一些成年和未成年男性。门罗街的前一个街区,短短几百米的路上站了十二个无所事事又三两成群的人,每个人都在盯着这台车看。最不会读空气的人也能意识到:所有人都认为这台车、和车里的人不属于这里。要么赶快离开,要么就指不定发生什么了。

最后这台车里的访客连在车里拍照都不敢,看了一眼费耶特街与门罗街的街角就加速溜走了。而把他们吓跑的原因恰恰是吸引他们来的理由。因为这里是名为《街角》(TheCorner:AYearInTheLifeOfAnInner-cityNeighbourhood)一书故事的发生地。前记者大卫·西蒙用了一年时间,记录下了一群边缘人在这个街角关于毒品、犯罪、希望和无法得到救赎的故事。后来,西蒙依靠包括《街角》在内的故事改编成了一部经典美剧《火线》(TheWire)。

《街角》出版的1993年,巴尔的摩发生了353起凶杀案,每十万人48.2起。三十年后的2023年,发生了262起凶杀案。看起来确实有所减少——但介于巴尔的摩人口的持续下降,每十万人里依然还有46起。如果放在上海的人口规模,相当于一年发生11389起凶杀案。加速离开的中国访客,确实有理由担心自己别成为明年数字的一部分。

是什么造成了巴尔的摩的一切呢?最开始是一个伟大的故事,之后是一个哭不出来的笑话。

也许是一群人聚集在一个地方,所以这里有了工业;也有可能是反过来,某地有了工业,接着聚集了一群人。随着国家发展,产业壮大、人口增加,就有了大大小小的城市。后来成本竞赛升级,产业逐渐向更便宜的地方转移;可大部分人并不会跟着走,他们只能留在原地。这些城市皆依赖工业崛起,所以工厂往往在最核心的内城区。工厂搬走或关闭后,城市就先有了一个黑点。接下来生活开始迅速被这个黑洞一样的点影响,逐渐整个内城区都变成了一个破洞。街角就在这样的破洞里。

在美国,有一个特定形容词来说街角这样的地方:Hood。Hood就是无数巴尔的摩街角组成的破洞,它出现在了所有曾经工业化的美国城市里。这些城市的破洞合在一起,就是这个国家的窟窿。

那个帮助美国打赢了二战的伯利恒钢铁厂倒塌了,连带着让位于巴尔的摩的伯利恒造船厂也一起垮了。十几万工人突然失去工作,也让所有依靠他们活着的人都没了饭碗。造船厂还顺带弄没了退休员工的养老金。

巴尔的摩的断桥,因缺乏资金而无力修复

巴尔的摩迅速塌陷,生活也跟着沦落了下去。没用工作、没有钱、没有饭吃,更重要的是没人需要他们了。昨天还引以为傲的技能,今天变成了需要遗忘的绊脚石。无数人始终忘不了自己的昨天,他们也就没能走到明天。酗酒、吸毒、暴力......一个人沾上这些问题是命运的悲剧,可如果一群人都是碰到这些事儿,那就是社会的苦难。所以巴尔的摩的街角才如此危险。

美国不只有一个巴尔的摩。巴尔的摩好歹还是个戏剧性的大城市,绝大多数失去工业的地方,连凶杀案都没力气发生。

更多窟窿不会变成巴尔的摩,会变成那些开了一辈子高速都不会下去看一眼的地方。

合众国第50任副总统J·D·万斯的老家米德尔敦就是这样的窟窿,此地目前一无是处。米德尔敦是「Middletown」的音译,名字源自地理位置:处在莱特兄弟起飞的代顿和辛辛那提中间。这名字起的都足够证明这里乏善可陈。

米德尔敦最开始只是依靠农业和造纸厂,但当1900年美国轧钢公司(ARMCO)在此开设薄板钢轧制工厂时,它成了远近闻名的钢铁城镇。八十年代之后,随着全美钢铁公司利润的下降,米德尔敦也逐渐生锈。

想像一个最无聊的城市:没有主要产业、没什么值得夸耀的名胜古迹、酒吧也开不下去,甚至连涂鸦都没有多少。墙上有生殖器的涂鸦好歹证明一个地方还有人想搞点乐子,可惜米德尔敦连这都不拥有。沃尔玛里中国生产、号召大家2024年大选投票的T恤清仓只要一块。甚至都没有任何人对这里出了一位副总统有任何的感觉,整个城市对此事完全没有任何痕迹。唯一的乐子是万斯旧居的隔壁邻居支持哈里斯。

再想象把米德尔敦复制粘贴一百个,然后换上不同的名字。比如坎伯兰、惠灵、扬斯敦、尤宁敦……尤宁敦可能稍微好点,麦当劳巨无霸汉堡在这里发明。该怎么理解这些工业消失之后,被称之为锈带的地方呢?那些老生常谈的论述把这群地方描写成破败、悲惨、挣扎的样子。可能都没错,但这些地方最大的特点是无聊。因为它们已经一无是处了,是没人需要的地方和没人需要的人。不被人需要,能有什么意思呢?就像是悬崖边的小石块,努力不被风吹下去但已经快挺不住了。

梦醒之后的美国。经济依然增长,但一群人就这么被落下了。他们已经被忽视很久,终于有人注意到了他们。2016年,一个局外人振臂一呼;众人才纷纷注意到:原来那些高速公路旁边路过了一辈子的窟窿,是有人住的。

超级大国里的一群失意者,希望对抗二战以来全球化自由贸易的趋势,把自己的工作、把制造业、把那些让自己祖辈自豪的事物夺回来。特朗普、拜登、和特朗普接下来的任期里,美国的政治家们纷纷许诺,美好的日子将会回来,美国将会重新伟大。美国,将会有一个新梦!

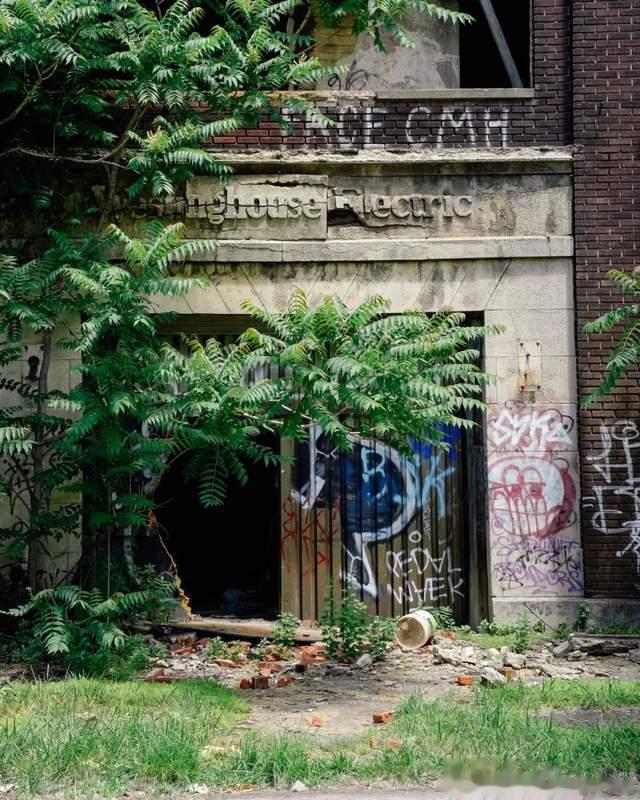

长满植物的废弃西屋电气(WestinghouseElectric)工厂

「把制造业带回美国,让美国再次伟大」这句口号非常有迷惑性:带回制造业本身就是困难目标,但在这里它变成了让美国伟大的手段。目的变成了手段、结果被说成方法。从而避开了真正的问题:工业化很难,再工业化同样难,具体该怎么办?

很多人认为只要政府可以加大对制造业人才的培养,吸引投资然后通过关税等各种手段将企业拉过来,就可以逆转去工业化的趋势。这种视角把去工业化看作是一个循环性周期,而不是一个结构性问题,就像是天气循环一样。可去工业化不是天气现象。相比去工业化,现实里城市在自然灾害前往往更有韧性。

去工业化是结构性问题。结构性问题是很难用过往方法去解决的,因为结构性就意味着大部分曾经有效的方法都失效了。

俄亥俄州的阿克伦就是个微观例子。阿克伦是典型锈带城市,当年却是整个美国工业化故事起源之一。在这里兴建的俄亥俄运河将五大湖和哈德逊河连接起来,在十九世纪初促成了俄亥俄州和宾州两个工业大州的兴盛。可以说是那些我们熟知美国黄金时代工业奇观的长辈。后来阿克伦抓住了橡胶工业。1898固特异成立于此。和水泥之都类似,这里被称作世界橡胶工业之都。

就像其他的那些去工业化城市一样,阿克伦上世纪下半叶开始经历了剧烈衰退。运河早已不再是工业必需品,甚至运河旁干净明亮的洗手间里都没有水。全球化浪潮把阿克伦的橡胶工业拍在了岸上,它失去了接近两万个工作岗位。日本、德国接过了阿克伦手中的橡胶,让它成为了典型全球化失败者。

为了挽救自己,阿克伦做了什么呢?

首先,阿克伦在大方向上没问题。固特异这样的大公司没有完全撤出阿克伦,并且市政府还通过各种加速器吸引新企业。有超过400家聚合物相关公司在这里运用。聚合物几乎可见在现代生活每个领域:电脑、杂物袋、纺织纤维和海水淡化膜都要用到聚合物。市政府努力让亚马逊把巨大的物流中心放在这。除此之外,还有一万五千名年轻学生就读于本地的阿克伦大学。

科技公司也喜欢阿克伦遗留的基础设施。Google创始人谢尔盖·布林创办的神秘飞艇公司LTAResearchandExploration,于2023年在阿克伦租下了曾属于固特异飞艇的巨大机库。这座「茧」型机库堪称美国工业化黄金年代顶点的象征:面积大于八个足球场,拱形大跨度完全没有柱子。每扇大门重600吨,门下每个轮子都要由一个独立的发电机。启动时,需要5分钟才能把门打开。甚至因为建筑过大、过于空旷,湿度高的时候室内会下雨。

巨大飞艇库

感觉阿克伦似乎做到了能做的一切:和跨国企业密切合作、吸引新兴公司、招收年轻人、底子丰厚。那结果如何?

橡胶工业从来没能恢复过来,消失的两万个工作岗位就从未归来。趋势也没有变化,制造业预计到2028年还将损失2,000个工作岗位。而且阿克伦人口一直在持续下降,在过去六十年里消失了1/3,从小三十万降到了不足二十万。

一般来说人少的地方治安总归可以吧?也没有。阿克伦总犯罪率比美国平均水平高出82.84%,为每10万人4250起犯罪;其中有482辆被盗车辆、821起暴力犯罪和20.2起谋杀案,堪称美国最不安全的城市之一。雪上加霜,根据一项联邦法案阿克伦必须在2028年前更新已有100年历史的污水基础设施。估计更新需要12亿美元,未来几代人都不一定能凑够钱。

很多人怀念阿克伦作为世界橡胶之都的日子。认为如果阿克伦能坚持投资橡胶工业,把它留下,今天日子会更好。但现实中大概率也不会有什么好结果。弗吉尼亚理工大学的教授玛格丽特·考威尔(MargaretCowell)仔细研究了美国中西部八个大工业区应对去工业化的方法和结果,得出了一个结论:那些专注于保留和扩大现有制造企业的地区比发展多元化经济的地区更缺乏适应性和弹性。越快速多元发展的地区,表现得就越好。可惜很多城市的第一反应是否认事情的发生,不得不接受现实后却一味的加大对现有制造业的投入。一些城市甚至发明了一个词组「变化中的城市」(citiesintransition),让居民们感觉在行动、在变化。但其实根本没有。

所以如果阿克伦在橡胶工业上一条路走到黑,可能还不如现在。成本竞赛是一个零和博弈:你卖九块九,我卖十块,那结果就是你会把所有钱都挣走。去工业化不是产品周期,一代好一代差;它是资本的流动。哪怕仅仅是低一点点,资本也会流过去。只要有任何一个地方的成本比阿克伦更低,那更多的投入就会流向那里。

现实情况已经昭然若揭:加大投入和促进多元化都无法真正解决去工业化带来的问题,那么就说明问题绝不仅仅是政客嘴里说的「把制造业带回来」那么简单。

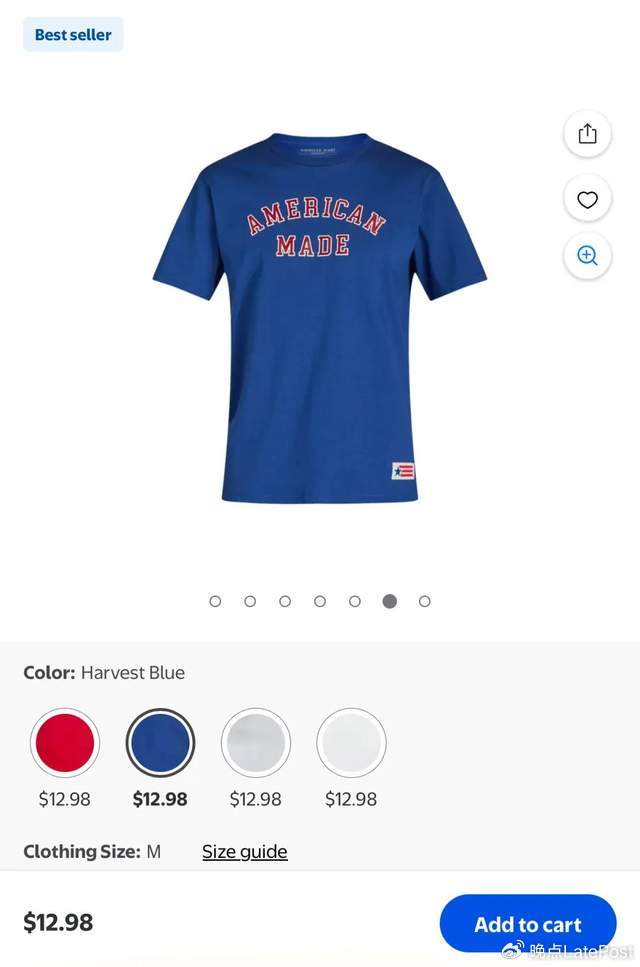

让制造业再次伟大太遥远了,每天的生活比远方工厂要更重要、比口号更重要。2024年假日购物季,沃尔玛上架了一款美国制造的棉质T恤,售价12.98美元。T恤图案是几个大字:「AMERICANMADE」。红蓝两个颜色确保每个党派的爱国者都可以买。沃尔玛骄傲地说通过技术进步和订单保证,第一次美国制造商用能盈利的价格制造出了价格低廉的T恤。沃尔玛还顺便重新定义了价格低廉,因为亚洲制造的纯棉T恤售价只要一半,有时候还更低。

沃尔玛网站上关于此T恤的页面

问美国人把制造业带回来好不好?当然都说好。但要问他们多花一倍的钱干不干?可不好说了。

而且就算制造业回来了一些,受益者就是今天喊得最大声的锈带吗?12.98美元美国制造的T恤,来自北卡罗来纳州。北卡从来就不是锈带,而是太阳带的一部分。太阳带一般指美国南部和西南部,其中最重要的是德州。这些低纬州,吸引了北方年轻人与全国的投资。成本游戏的幽灵此刻又出现了:低纬度地区的生产成本比高纬度少,因为冬天不用取暖也不会因为大雪耽误工期。也不会便宜太多,但成本游戏就是这样。便宜一点,也是便宜。

底特律的福特工厂,主要生产F150皮卡

去工业化连锁发生的很多事里,中国人最关心的是目前两国贸易争端。但很少有人意识到,美国和中国在工业化这件事上完全不一样。中国是少有以整个国家变成工厂的模式进行工业化的国家。我们中国人熟悉的工业化是每个城市、每个镇甚至不少村都有自己的拳头产业、都有工厂。工业是我们共和国立身基石。而这个世界上绝大部分工业国都不是这样,美国尤其如此。

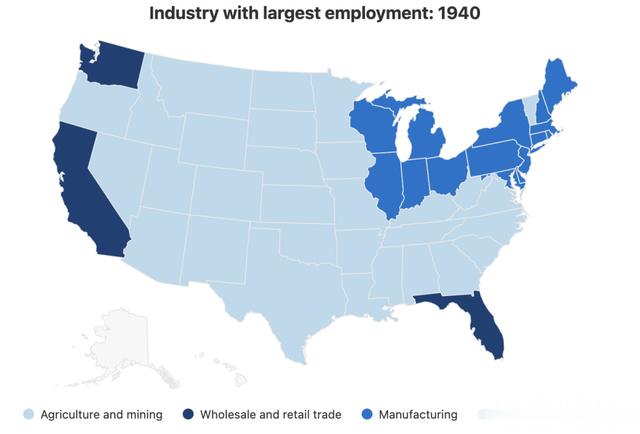

美国是工业化的现代国家,但这不代表美国全部国土都是工厂。相反,美国一大半地方完全没有经历我们经历的那种工业化路程。这个国家很多地方从来没存过工厂体系,相当一部分国民几代人都没和工厂打过交道。肯塔基州蓝草区养马的农场主,操心的问题是草原的退化,而不是工业的衰败。即使在美国工业的鼎盛时期,绝大部分州的主要雇主也不是制造业。到了2016年,美国只有两个州的最大雇主是制造业。

1940年与2016年美国各州提供最多就业的行业,分为:零售业(深蓝色);制造业(天蓝色);农业和矿业(浅蓝色);餐饮旅游等服务业(黄色);医疗业(红色)。

真正受到去工业化影响最严重的,主要是以锈带这些州为主。这些州的居民们,需要和其他国民去争夺舆论注意力、政策的向和金钱投资。不是所有美国人都在乎这件事。就像是亚利桑那州美墨边境上的居民们,在号召大家关注非法移民时,要说的不是问题有多严重——而是大声告诉所有人:非法移民有可能出现在你家门口,即使你在另一端美加边境的明尼苏达也逃不掉。

伯利恒钢铁厂的废弃高炉

是谁让美国去工业化的?没有人,没有人试图消灭美国制造业。让美国制造业离开的经济学家挂在嘴边却看不见的手。去工业化本身不是去工业化的问题,它仅仅是经济现象。

「去工业化」一词最开始是二战后美国对德政策,希望德国失去再次武装起来的能力。美国想用看得见的手和铁拳让德国去工业化,结果德国成了重要的工业中心。美国不想却工业化,但看不见的手自然拆光了美国工厂。

美国从来不是一股脑把工业给扔了,他们只不过是在做更有利可图的事情。在单极化世界里,美国逐渐变成了全世界的爹味大爷,一个以金融业立国的国家。这样的国家不可能有强大的工业。金融和工业就像是下象棋老将对脸,不是你死就是我亡。

工业需要强大的产业,一切都要成本低、低、还要更低。想要便宜,国家本币币值一定要低。这样同样进口原材料、出口产品,中间价格就可以比竞争对手更有优势。所以工业国必须压低本国币值。

但美国为了维持金融霸权,就必须要高估美元币值——这样美元才能被其他国家需要。而被人需要的美元,自然会拉高工业生产成本。归根结底,美国人在美国这片土地外产生的回报,要比这片土地更高。钱早就不从本土来,本国的土地一无是处。投资贫穷地区的投资回报率在绝大部分时间都超过了富裕地区。

看得见的手总是想和看不见的手掰掰手腕,于是各种贸易保护政策应运而生。最显而易见的就是关税。关税是多么强有力的武器,就是有个叫通胀的阴影一直跟着。很多美国人认为,过去四年大通胀是民主党无法胜选的重要原因。

一个大通胀的社会,意味着所有产品价格都很高——换句话说工业品竞争力会很低。那么就要控制通胀,办法很明确:加息。美国过去几年也一直是这么做的。但任何礼物都有价格,加息代价是贷款利率高。美国过去三年利率最高超过了5%,那么产品利润率就必须在5%以上,否则就是在给银行打工。绝大部分制造业又不是高利润行业,高利率在阻碍人们开工厂。

币值、关税、通胀、利率合在一起就是死结。除非美国政客能证明从亚当斯密写《国富论》开始经济学就走歪了,还有另外一条正路他们能走出来。

或者如果美国人能用比全世界都低的成本生产工业品,也行。AI和机器人是热门方向,但短期内雷声大雨点小。歪路也不是没有:非法移民。如果美国工人工资太高,周边国家的非法移民工资低,这确实有助于降低产品价格。最反对非法移民的美国人,估计都直接或间接地享受过非法移民带来的实惠。

但这届政府反移民,这路是走不得。他们想走另一条路:减税。

减税会提高企业利润,减少政府收入。如果美国是个刚性支出少、负债少的国家,那这很好。问题美国不是。国债利息、军费开支、政府支出......合众国一特区五十个州的担子都在税收肩上,只能靠赤字扛着了。赤字扩大,就要进一步借债。所以美国政府每年欠债直线上升。

欠债就是货币超发。看不见的手在这里又讨厌的出现,货币超发的双生子是通胀。再次陷入循环。

即使这些问题全部开了金手指解决,还要说服美国人回到工厂。农业国的挑战是没有足够多有能力进入工厂的工人。让发达国家受过教育的年轻人进工厂,还没啥先例。

芝加哥旁加里的废弃教堂,典型的荒废锈带城市

在阿克伦的城市边缘,有四个年轻人合伙开了一家无人机维修店。名字很直接,就叫OhioDroneRepair。四个本地年轻小伙子合作开设了这间店,就是感觉不论农场务农还是进厂都太无聊了。既然大家都喜欢无人机,一合计就开了店。从这家店名片的排序上就能看出美国人对无人机的独特需求:业务量最大的是为打猎找鹿。通过热成像仪,在高空发现鹿群;或者追踪被打伤后跑走的鹿。所以每年狩猎季业务最繁忙。

是进工厂打螺丝还是飞着无人机找鹿?显然后者更有吸引力。也许他们祖父母最好的职业选择是进入橡胶工厂,但对他们来说选择要多得多。这四位年轻人只是切片,大量类似的年轻人是不会再回到制造业了。这不单单是美国的问题,每一个脱离贫困的市场,有选择的年轻人不会回到制造业。

工厂在绝大部分时间都是一种反人性的工作,早已温饱无忧的美国人没有多少想要回到他们祖辈工作的地方。而提升工作环境,又会显著增加成本。截至2025年初,美国大约20.6%的工厂认为劳动供应不足限制了生产能力;全美范围内制造业工作岗位有大约50%缺口。

而且在谈论这件事时不能忽视房间里的大象:毒品和药物滥用。美国成瘾中心一项研究发现,22.5%的受访者承认在工作时间使用毒品或酒精,最常见的是大麻。滥用药物的员工平均每年缺勤22个工作日,是一般员工的两倍。吸毒和酗酒者在工作中发生事故的可能性要高3.6倍。这样美国47%的工伤和40%的因工死亡都与此相关。

这一切关于再工业化的困难,都指出了一个最简单的事实:如果不肯承认美国去工业化是个难以逆转的结构性问题,就只能面对一个逻辑上的悖论。只不过在今天「让美国制造再次伟大」就不是个理性的问题,所以我们还需要去讨论它。如果是理性决策,就应该立马让那些生产在国外的低价商品出现在美国货架上。我们作为中国人,总是从一个理性人的视角来谈论美国如何再工业化。但这就不是理性问题,也不应该理性去看待。

这不是理性问题,这是个心态崩了后恢复心态的问题。可以说美国一些选民们想要的是一种「赢学」心态:要的不是制造业,而是一种赢的感觉。制造业回归,美国又伟大了;大家就可以自豪地说,上帝又选中我们了。要的是赢,至于为什么赢、怎么赢、赢了之后该怎么办一点也不重要。就像是制造业回来之后该怎么办?产品有没有竞争力?到底要卖给谁?利润足够吗?没人在乎,大家只是想赢。仿佛只要制造业回来了,一切就都解决了。

不如彻底换个角度来思考美国再工业化的新梦:锈带选民们要喊出把制造业带回美国,表面上看是重新要工作,实际上是希望世界重新需要他们。被需要的人都过的好好的,他们在湾区、德州或者纽约这样的地方。被需要的地方是作为冷战战胜国的美国,而锈带是二战战胜国的美国。世界不需要二战后的美国了,所以锈带居民恨这个世界。

德州达拉斯的HallofState,1930年代的美国象征

锈带缺乏长期工作,这里不是「失业(Unemployed)」而是「无业(Jobless)」。生活里一切都是临时的,工作从他们祖辈的职业变成了今天不稳定的零工和任务。经济抛弃了人,人就反过来抛弃经济。币值、通胀、成本,这都是关于经济的,锈带的居民们早就被经济抛弃了,他们投票的时候不关心这个。去工业化的世界里人就只是活着,不需要必须做点啥。但人不能什么都不做。仅有温饱是不够的,如果不能有体面地工作与生活,人难以获得良好生活。

米德尔敦靠着五万多美元的家庭平均年收入把日子过成了一团乱麻。这仅仅是制造业回不来的问题吗?如果大家都能有一份体面、稳定的工作,是不是制造业又如何呢?问题从来不只是没有工厂那么简单。还是那句话:去工业化本身不是去工业化的问题,它只是一个经济现象。问题是那些失去工作的人、那些饱受通胀困扰的人和那些看不见未来的人,他们该怎么办?

这才是美国再工业化这件事里最矛盾的地方:锈带居民所关注的,是一个有关公平的事情;而工业化关注的是效率。美国希望为了解决一个公平问题,做一件关于效率的事儿。当公平和效率不可兼得,重振美国制造业就是通过牺牲效率,来保证美国工人的公平。如此看来,再工业化就不是工业化,因为它要的从来就不是效率。

给张卷子就把题给做了,也不看看这是不是自己应该考的试。事情做得越多、喊的越大声,它出问题时的人们怨气就越大。如果实在解决不了,就只能使出最后一招:树立一个敌人。

2025.1汉洋于幼发拉底河畔

曹丰泽对本文亦有贡献