《哪吒2》大热,片中的四海龙王也成为了关注的焦点:有男有女、有正有邪、有智有愚、有俊有丑的相互组合,有力地推动了剧情发展。

然而在历史上,“四海”的出现时间却远远比“龙王”早得多。“四海”代表着中国古代先民对世界的认知,“龙王”则是佛教传入后与本土传统相结合的产物。两者交织至今,早已难以分割。

壹

海,或许是上古先民对于世界边际的最早认知。经过漫长的陆路跋涉,过着渔猎采集生活的先民来到大海之滨:一望无际、浩瀚无涯、深广难知、不可逾越。第一眼见到的大海给予古先民的震撼,足以令他们将海视作世界的极限。

当方向的概念与海为极限的概念相结合,自然会产生出“四极皆海”的认知来。历史学家童书业、顾颉刚合著的论文《汉代以前中国人的世界与域外交通的故事》里,提到:

“最古的人实在是把海看做世界的边际的,所以有‘四海’和‘海内’的名称(在《山海经》里四面都有海,这种观念实在是承受上古人的理想)。《尚书·君奭》篇说:‘海隅出日,罔不率俾。’《立政》篇也说:‘方行天下,至于海表,罔有不服。’这证明了西方的周国人把海边看做天边。”

杉本博司《海景》系列作品之一

天圆地方、至远即海,这样的理念持续了不知多少世纪。但随着先民对周围地理环境认知的加深,他们开始意识到:东边是海,而北边或西边就未必。

先秦古籍《尚书》是最早明文出现“四海”称谓的上古文献之一。里面既有“始于家邦,终于四海”、“九泽既陂,四海会同”的颂词,也有“东渐于海,西被于流沙,朔南暨声教讫于四海”的记载。“流沙”即天气多变、飞沙走石的大沙漠,“西被于流沙”证明古人已经知道:东边的极限是海,而西边的极限是与之相反的、滴水难见的不毛之地。

而“四海”的概念,也在此时发生了改变。在先秦古籍《尔雅》这本世界上现存最早的单语言词典里,《释地》篇里是把“四海”置于“四极”之后的,差不多就算是关于“四海”最早的正式定义了:

“东至于泰远,西至于邠国,南至于濮铅,北至于祝栗,谓之四极。

觚竹,北户,西王母,日下,谓之四荒。

九夷,八狄,七戎,六蛮,谓之四海。”

古本《尔雅》书页

因为语焉不详加年代久远,到几百年后的晋代时,为《尔雅》作注释的郭璞已经搞不懂最远的“四极”——“泰远”“邠国”“濮铅”“祝栗”究竟是什么含义,只能以一句“此四方极远之国名也”含糊带过。

“四荒”稍微清楚一些:“觚竹”或即商代就存在于辽西地区的孤竹国;“北户”则是如今越南中部,因气候炎热而把门户开在北面;“西王母”为西方的昆仑山;“日下”或为朝鲜一带——反正都比“四极”更近。

而“四海”的概念就更明晰了:东夷、北狄、西戎和南蛮,这些时刻带来威胁的、非华夏族裔所居之地定义的界限。

贰

“四海之内皆兄弟”这句话,出自《论语·颜渊》:孔子的弟子司马牛哀叹,说人人都有兄弟唯独我没有,同门子夏安慰他,说我听说“死生有命,富贵在天”,君子只要恭敬有礼没有过失,“四海之内,皆兄弟也。”后来不但演化成唐代王勃的名句“海内存知己”,更一度被用作《水浒》的英译本书名。

子夏的意思,绝非只要是人就都可以当兄弟。“四海之内”指的是居中的华夏族裔,而不包括“四海之外”的周边蛮夷。从久远的黄帝时代开始,中原各族就与东部沿海的“东夷”作战;西周之所以会成为东周、从镐京迁都到洛阳,直接原因就是西戎进犯;齐桓公之所以能成为春秋霸主,最主要就是因为“尊王攘夷”,消除北方狄人的威胁;而南方的楚国,向来就是“南蛮”的代名词,一向不被晋、郑、齐、鲁、宋、卫这些老牌正统诸侯国待见。

位于西安的烽火台。西周末年,周幽王就是在此上演“烽火戏诸侯”。(图据视觉中国)

《左传》记载,公元前656年齐桓公率联军进逼楚国,楚国国君遣使相告:“君处北海,寡人处南海,惟是风马牛不相及也。”齐桓公的齐国确实靠海,可楚国首都无论向东向南,离海都还有十万八千里。因此这里的“南海”,肯定不能以如今三亚所处的“南海”来理解。

而《荀子·王制》对“四海”的描述,四分之三都跟海域无干:“北海则有走马吠犬”,“南海则有羽翮、齿革、曾青、丹干”,“东海则有紫紶、鱼、盐”,“西海则有皮革、文旄”——除了东海确实出海产,西北南三海都是陆地物产。因此春秋战国时期的“南海”,往往并不实指南面的大海,而就是楚国所在的江汉一带。

但“南海”的定义又在与时俱进。秦始皇统一六国,在如今的广东番禺设置南海郡治,这里的“南海”就跟今天的南海概念基本一致了。但因为秦汉都定都关中,所以又习惯性把关中以南的海统称“南海”。比如司马迁在《史记·秦始皇本纪》里记载,“上会稽,祭大禹,望于南海,而立石刻颂秦德。”秦始皇到绍兴祭大禹,所望的“南海”却是今天的东海。其实在唐宋以前,如今的东海都往往被称为“南海”,普陀山明明位于东海却被称为南海观音道场,与此便不无关系。

浙江省舟山市普陀山,游客众多。(图据视觉中国)

“北海”的定义也一样多变。仅以《史记》一书为例,在《项羽本纪》里提到的“徇齐至北海”,指的是如今的渤海;《匈奴列传》里提到的“迁之北海上”,指的是如今的贝加尔湖;《大宛列传》里的“(大宛)临大泽,无涯,盖乃北海云”,指的又是地球上最大的湖泊里海了。因此古籍里提到北海时,只能具体地点具体分析。

而在复古强迫症患者王莽那里,纵横四海当然是终极理想。公元4年,还未曾篡汉改新的王莽上奏,说东海、南海、北海郡都有了——唯独没有西海郡,因此恳请在如今的青海湖日月山一带建立西海郡,以达到“四海归一”的天下一统气象、复制《尚书》所载的辉煌。

青海省博物馆藏虎符石匮,西海郡故城遗址出土。(图据视觉中国)

西海郡是建起来了,青海湖作为“西海”也就此存在了,但王莽的新朝甚至还没垮台,西海郡就先垮掉了,仍然落入了此前占据此地的羌人手中。杜牧在《阿房宫赋》里提及的“六王毕,四海一”,写起来容易,要实现可难。

叁

杜牧是唐朝人。著名的唐传奇《柳毅传》里,已经有了龙宫和龙王的出现。而其实“龙王”称谓的出现,还在唐朝之前。

早在殷商甲骨文中,就有龙与施云布雨相关的记载,“作龙于凡田,又雨”。东汉之后佛经传入中国时,佛教中天龙八部之一的“龙”(梵语“那伽”na~ga)其实是一种人面蛇身、守护佛法的神,跟中国龙的形象并不一致。但因为其专管兴云降雨的法力与中国龙相似,所以“那伽”的首领也就被译为“龙王”。

传为魏晋时期译成的《佛说灌顶神咒经》中,已经出现了“东方青龙神王、南方赤龙神王、西方白龙神王、北方黑龙神王、中央黄龙神王”的“五方龙王”称谓。龙王倒是不假,但青配东、赤配南、西配白、北配黑、中配黄这种“五色”配“五方”的理念,却是典型的中国本土传统,与源于印度的佛教并无关联。

《射雕英雄传》中五绝,除中神通外的四绝。东邪西毒南帝北丐的设置也是五方五色的体现

五色、五方配金木水火土五行,在先秦两汉即已广泛流行。早在西汉董仲舒的《春秋繁露·求雨》中,就已提到了求雨仪式时制造的“苍龙、赤龙、白龙、黑龙、黄龙”。金庸《鹿鼎记》里韦小宝甫入神龙教即任五龙使之一的白龙使,小说情节设计即源于汉代典籍。而古时求雨时的制龙,也正是后世至今舞龙习俗的来源。

《佛说灌顶神咒经》译者传为东晋时的天竺三藏帛尸梨蜜多罗,但从其五方龙王对应五色而言,明显可见对中国传统五行观念的借用沿袭。同样成书于隋唐前后的道教《太上洞渊神咒经》,在卷十三《龙王品》中除五方龙王外,更出现了以海洋为区分的“四海龙王”。

“五方龙王”与五行相关,“四海龙王”则与四海海神信仰有关。《山海经》中已经出现了掌控四海的四神灵,多为人面鸟身。唐朝天宝十年(751年),唐玄宗因感南海神护佑海上贸易线路畅通、给大唐带来无尽财富,因此诏封南海海神为“广利王”,顺便也一起将东海神封广德王、北海神封广泽王、西海神封广顺王。韩愈在《海神广利王庙碑》中所提到的南海海神,就是祝融而非南海龙王。

四海神信仰一直延续,例如位于广州的南海神庙至今犹存。但随着时代演进,龙王信仰开始在民间流行起来。元明之际,四海龙王的形象已经大体定型。

河北毗卢寺东壁上所绘的四海龙王壁画,其形象已与当今基本一致。

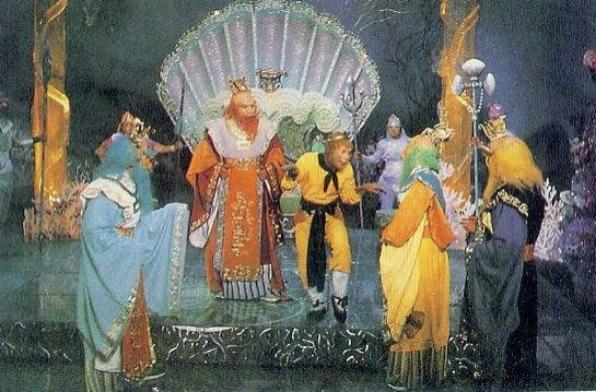

明代俗文学的兴起、神魔小说的风行,更将四海龙王渲染得众人皆知:吴承恩《西游记》里的东海龙王敖广、南海龙王敖钦、西海龙王敖闰、北海龙王敖顺,与许仲琳《封神演义》里的东海敖光、南海敖明、西海敖顺、北海敖吉名字稍有出入,但神祇定位则几无差别。到了明末清初,徐道编撰《历代神仙通鉴》采用《西游记》的四海龙王称谓,从此四海龙王更是正式名列中国神仙谱系。

央视86版《西游记》中的四海龙王

如今《哪吒2》热映,龙王再度引起关注。一直以来,东海存在感都最强:孙悟空要金箍棒是东海、八仙过海是东海、哪吒闹海也是东海……但为什么《哪吒2》里带头使坏的阴险龙王不是南海北海,却偏偏是西海呢——适度解读有益身心,过度解读加深愚蠢。