魏晋风骨,六朝雅韵,心向往之。正在朝天宫南京市博物馆举办的“贞珉流徽——六朝贵族的世界”展,深入挖掘南京地区集中出土的东晋南朝墓志及相关铭石书刻,从礼俗嬗变、文化士族、历史地理、书法风尚四个角度,多层次解读铭石书刻背后蕴藏的文化内涵。让我们跟着三位策展人邵磊、尹知博、殷春华,领略铭石书刻里的六朝风韵。

东晋墓志记载王羲之祖孙三人之名

韩国公州出土百济武宁王王妃墓志、南齐吕超(静)墓志铭、汉魏洛阳城南郊墓地刑徒砖墓志……走进展厅,一件件文物史料上的文字,打开了一扇通往六朝的通道。王侯将相、徒刑罪犯,刻在墓志的几百个字甚至十几个字,就让参观者将他们的一生阅尽。

墓志,是置于墓圹范围内的祔葬品,通常为砖石材质,其上书镌逝者姓名、生卒、乡贯、家世、婚宦、德行等相关信息。因其材质、形制与书镌文字体例、内容反映了葬俗变迁,蕴含重要社会历史信息,历来颇受研究者的重视。

据尹知博介绍,西晋墓志体例完备,志文内容既有叙述传主生平的序文或追溯家世的谱牒,也有赞颂墓主德行的铭辞。但其近乎完备的体例并未随“永嘉南渡”而播染江南。考古发现,在“王与马共天下”的东晋,以至南朝刘宋初年,随葬的多是些形制、内容极其简陋的砖墓志,规整精良的石墓志则少之又少,志文内容也只简单罗列了墓主的姓名、谱系、婚配、爵里、卒葬、息出,有的甚至连这些基本要素也省略了。

王德光是谁?她可是“书圣”王羲之的孙女。

“东晋时期,王谢两家与其他南渡士族一样,都是历经丧乱之痛,仓皇南顾。他们心心念念的是北伐中原,光复神州,皇室贵族励精图治、杜绝奢靡,所以,皇室贵族的墓志都很简朴。”邵磊说,基于此,其志文只限于起到辨识棺木骸骨、便于子孙迁葬的文字,不述品行,更无浮言铭辞。即便东晋中后期,随着国家财力越来越雄厚,王、谢、颜、温等著姓旧族仍然沿用从材质到内容都极其简率的砖墓志。

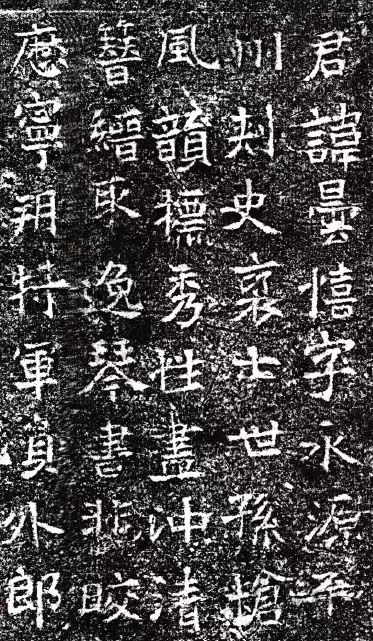

谢球去世时41岁,官至辅国参军。他和王德光育有一女一男。相比之下,其墓志有203个字,介绍相对全面,从中也可了解王德光大概情况,比如志文中出现“球妻琅瑘王德光,祖(王)羲之,右军将军、会稽内史”“父(王)焕之,海盐令”的记载。

据尹知博介绍,这是书法家王羲之与第三子王焕之出现在墓志上的首例。父子二人躬逢兰亭盛会,谢球墓志则以“谱牒”的体例,记载祖孙三人之名,默默延续着东晋文化士族的历史影响。

“临沂”为何会在栖霞山一带

说到志文中出现的“琅瑘”,不得不提及东晋时期,为了安置大量南渡的中原北方人士,所设立的侨州郡县这一特殊的行政机构。

所谓侨州郡县,大抵取旧壤之名,从而满足失去故土、离乡背井的中原北方人士心怀故国并收复失地的愿望。琅瑘,即琅邪郡,出现在东晋南京地图上的“琅邪”就是侨郡之一。历史上赫赫有名的王导、王羲之、王献之等,都是琅邪王氏(又作琅琊王氏)的代表人物。

据了解,司马睿即位后,在建康宫城北,即今南京鼓楼至九华山以北,设怀德县,安置琅邪国移民,属丹阳郡管辖。怀德县后改名为费县,这是有史记载的东晋第一个侨县。司马睿还在丹阳郡寄设琅邪郡,设琅邪相,但这个琅邪郡并没有实际的土地。晋成帝咸康元年,琅邪郡内使桓温得到朝廷批准,以丹阳郡江乘县部分土地设立琅邪郡,琅邪郡城位于江乘县金城,即如今栖霞山附近的江边。而琅邪郡大致位置在今天沿长江、栖霞山南侧,东至南京大学仙林校区边的九乡河(古称江乘浦),西至幕府山和狮子山一带。

邵磊介绍,随着后期土断政策的实施,旨在整理户籍、优化行政区划,促进南北融合,“墓主改籍”现象在墓志中时有发现。

比如,萧顺之次子萧敷及其妻王氏,葬于临沂县长干里黄鹄山,其墓志记载的“临沂县”即为侨置郡县,治所位于今栖霞山一带。“因萧敷夫妇墓志出土较早,原始出土地不详,根据后出的王宝玉墓志、萧融墓志、萧融妻王纂韶墓志、明昙憘墓志志文及出土位置,可以反推萧敷及其妻王氏合葬墓位于今栖霞山西侧甘家巷一带。因区域内山岗起伏连绵,地理环境优越,被选为萧梁宗室成员的家族葬地。”

“吉迁里”则是东晋、南朝墓志中出现频率较高的里坊名称之一。“吉迁里,即祈望乔迁大吉之意。”在邵磊看来,东晋南朝的吉迁里,全部是南渡侨民对北方原籍地名的追忆。南朝刘宋以后,吉迁里不再见于墓志中。

建康独特的地貌慰藉北方士人

墓志中的地名是了解城市变迁、山川风貌的重要切入点,地名变迁背后蕴含着重要的文化意向,借此可再现古代南京的城市地理面貌,了解六朝人士“此身安处是吾乡”的心路历程。

石子岗,又称梅岭、梅岭岗、梅岗。岗因晋豫章太守梅颐居此而得名。《三国志》云:“建业南有长陵,名曰石子岗。葬者依焉。”《世说新语》记载:“谢裒(谢鲲弟)墓,葬城南九里梅岭岗。”《元和郡县志》云:“上元县谢安墓在县东南十里石子岗北。”《景定建康志》云:“谢安墓在城南九里梅岭岗。”

1964年,中华门外戚家山的残墓里出土了谢鲲墓志。“墓志中‘假葬’是什么意思?”不少观众看着展厅中谢鲲的墓志拓片,发出疑问。

“假,意为暂且、权宜,是东晋时期特殊社会、政治背景下,人们安土重迁、心念祖先旧茔的心态反映。北方士人在建康一带卜下临时兆域,暂且厝葬下来,以俟日后能移柩故土。”邵磊解释道。

东晋琅邪王氏墓志称旧墓于白石,即墓葬位于幕府山西南余脉象山,白石山是幕府山别称,这也反映出祖籍琅邪临沂的王氏南渡子孙,此时已是“他乡作故乡”。

“南京独特的地理形势,既是六朝先民生之所依,也是其死后的吉迁之里。”据邵磊分析,山水环抱之下的南京城,自北向南存在四条“东北—西南向”低山岗地带:长江南岸分布着摄山(栖霞山)、幕府山、卢龙山、四望山、马鞍山、石头山系列山岭,构成南京北部的防御屏障;宁镇山脉的最高峰钟山与其西面的余脉富贵山、覆舟山、鸡笼山,以及鼓楼岗、五台山、石头山,构成第二道连绵的山岗,成为六朝时期南京主要的城建之所。建康城南还存在“赤石矶—凤台山”“雨花台—邓府山”两条平行岗地带,两列山岭所夹的河谷地带就是著名的长干里。

墓志“书人”从南京走向台前

在东晋谢·墓志拓片中,找寻传统隶书的“蚕头燕尾”“一波三折”;在东晋张镇墓志拓片中,感受方笔隶书的方峻整饬,在南朝宋明昙憘墓志拓片中感受雄健的碑书……不少书法爱好者,一边观展,一边伸出手指在空气中描摹,感受着书法之韵。

墓志之成,始于书写。作为中古时期长江流域最大宗的铭石书载体,东晋南朝墓志不仅可与传世文献相互印证,还为探究当时书法艺术的演变提供了一扇窗口。

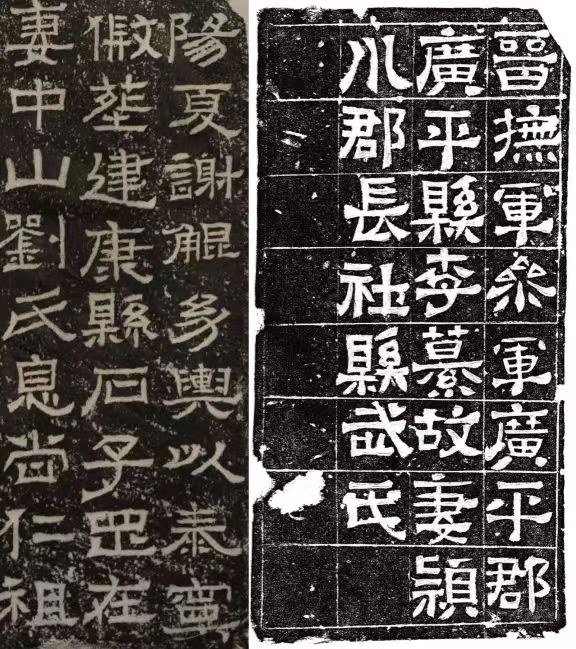

其时,书法类型大致可分为传统隶书、方笔隶书、通俗隶书与介于隶楷之间的字体四类。其中,传统隶书以曹魏、西晋隶法为式则,如太宁元年谢鲲墓志。从南京师范大学仙林校区发掘的东晋广平李氏家族墓出土的李繤暨妻武氏的两块墓志、李缉墓志,以及东晋名臣高崧夫妇墓志,可以看出,以南京出土墓志为主体的东晋时期的铭刻书迹,虽仍以汉魏以来的隶书为本,但时代风气孕育出来的变革因素已初露端倪,展现出铭石书由隶入楷之际丰富多样的气息。方笔隶书,近似黑体美术字,如永和四年王兴之夫妇墓志等。到了南朝齐梁时期,墓志书法更是步入了新的阶段,发展成高度成熟的楷书。

尤其值得一提的是,东晋南朝是书法艺术走向自觉、风格面貌发生突变的历史时期。此时,墓志中的书人问题也浮出水面。近年新发现的南齐萧子光墓志,不仅在首题之后署记撰造者题名,还在墓志末尾署记了“秘书令史潘门荣书”的题名,“这是迄今所见最早署记书人题名的墓志。”

此外,通常认为,墓志有盖,始于北魏晚期,而以北魏永平四年司马悦墓志盖为最早。1999年3月,考古工作者在南京栖霞区发掘吕家山3号墓之际,发现随葬的东晋升平元年李摹砖志之上,覆盖着一块相同尺寸的墓砖,表面镌刻彼此相背、大小不一的两个隶体“晋”字,大致可视为墓志盖的雏形。

邵磊据此表示,作为一种体现在终葬仪式上的礼制与规范,墓志有盖有可能是“永嘉南渡”之后肇起于建康都城,却被忽略的文化现象。

南京日报/紫金山新闻记者朱彦王峰