海底深处,鲸鲨悠游;林间小径,鹿群轻跃;蔚蓝苍穹,雄鹰展翅……生态系统是宇宙间最动人的诗篇,以无尽的生机与活力,诉说着生命的奇迹与自然的伟大。脊椎动物无疑是其中的华丽篇章。

国家自然博物馆“古爬行动物”展厅日前完成改造升级,变身为“脊椎动物的崛起”展厅后华丽亮相。海洋中来、征服陆地、重返海洋、龙行大陆、飞龙在天、展翅翱翔和哺乳初现七个主题单元,由197件展品串联成一条脊椎动物演化时间轴,带领观众倾听地球生命演化故事。七成多展品首次走出库房,为故事带来让人耳目一新的注脚。

上游永川龙

热氏中龙

观展亮点

地球上最早的脊椎动物化石只有指甲盖大小

脊椎动物的演化漫长而复杂,展览对关键的演化节点进行一一梳理,一批演化历程中的“之最”物种在展厅中相会。

展览开篇,两件成人拇指指甲盖大小的化石是地球上最早的鱼之一,也是迄今已知最早、最原始的脊椎动物,堪称现代脊椎动物的祖先。它的名字是海口鱼。

“仔细看,其实我们能看到它的肌肉线条。”国家自然博物馆地球科学部副主任王宝鹏指了指鱼身部分,波浪状的小细纹整齐排列。他介绍,海口鱼大约生活在距今约5.2亿年的海洋中,体长仅2至3厘米。为帮助观众更好地定位标本,策展人员特意标记了红色指示箭头。

王宝鹏说,海口鱼和同时期昆明鱼化石的发现曾轰动一时,它们改写了脊椎动物的演化历史,将脊椎动物最早出现时间向前推进了数千万年,为我们揭开古老海洋生物的神秘面纱再添素材。

随着时间的推移,以水为家的脊椎动物开始适应浅水环境,逐步获得了适应陆地环境的身体构造,慢慢征服陆地。鱼石螈是最早开疆拓土的勇士,成为最早登陆的先行者。“这是它们的一小步,却是包括人类在内的脊椎动物演化历程的一大步。”王宝鹏说,鱼石螈虽然仍保留了一些鱼类的特征,但却是真正的四足动物。鱼石螈生活在距今3.6亿年左右,相对短小的后肢表明它们可能不适合长时间在陆地行走,但可以短暂上陆活动;它们在陆地行走的笨拙姿态可能很像海豹。

好玩的是,早期四足类动物前、后肢的指(趾)存在6至8个不同指(趾)型。王宝鹏带着记者在鱼石螈模型上数数。“鱼石螈的后肢就有7趾,但是它的1至3趾并在了一起,所以看上去没有那么明显。”

在一亿多年的艰难探索登上陆地后,脊椎动物又经历了数千万年的时间进化出羊膜卵的繁殖结构,确保在陆地上也能繁衍后代。自此,脊椎动物开始迅速占领大陆。然而,有部分羊膜动物却“逆势而行”,怀揣着对大海浓重的乡愁重返海洋。中龙就是最早下水的爬行动物之一,生活在距今3亿年左右。展览呈现了一件来自巴西的热氏中龙标本:灵活的尾巴、长长的后肢赋予中龙轻盈的流线造型。王宝鹏说,中龙类可长达1米,脚掌有蹼,后腿较长,被推断是用来在水中推动身体前进,容易弯曲的身体使它们可以轻易地侧向滑行。此外,它们的嘴里长满尖锐的牙齿,很适合捕鱼。

中龙的化石分别在非洲和南美洲被发现。“大陆漂移学说之父”阿尔弗雷德·魏格纳认为,这说明在中龙生活的时代,这两个洲曾经连在一起。他也将中龙视为大陆漂移学说的古生物证据之一。

海口鱼化石

恐龙羽毛颜色如何复原

“此次展览的一大亮点是,我们对近年来关于脊椎动物的最新科研成果进行了集中呈现。”王宝鹏展示了一件兴山似卞氏兽头骨化石,前几年它由国家自然博物馆科研团队野外科考时发现,是展厅中最“年轻”的一件展品。

“这是一件模式标本,也就是确定及发表某一种生物的学名时所依据的典型标本。”王宝鹏说,似卞氏兽此前多发现于云南地区,而该化石为科研人员在湖北地区发现,具有突破性意义。通过CT(计算机断层)扫描和三维重建技术,科研人员确认,该标本代表了似卞氏兽属的一个新种,根据所在产地将其命名为兴山似卞氏兽。

背板上头骨三维重建图,为观众揭晓兴山似卞氏兽更多的秘密——上颊长了三排牙齿,都具有新月形的齿尖。展览还呈现了其生活时代的复原图,很多观众对它的第一印象是“既像兽又像爬行动物”。的确,似卞氏兽是爬行动物与哺乳动物之间的过渡类群,为认识哺乳动物起源提供重要证据,具有重要的演化意义。

一个有趣的呼应是,与兴山似卞氏兽隔空相望的是“复出”的明星展品:长达26米的马门溪龙。“它俩生活在同一时代,很可能曾经见过面。”王宝鹏打趣道。

2024年是中法建交60周年,赫氏近鸟龙复原模型作为中国向法国赠送的国礼备受关注,观众有幸在展厅看到国礼的“姊妹版”:外形似鸟,一对黑白相间的羽翅,头顶一簇红褐色羽毛。“赫氏近鸟龙羽毛颜色的复原是我们馆的科研成果。”王宝鹏的语气中不无骄傲。

化石上没有颜色,羽毛的颜色从何而来?王宝鹏揭秘,科研人员使用扫描电镜在赫氏近鸟龙的羽毛化石中发现了黑素体。通过对这些黑素体的大小、长度、形状进行测量和统计,再参照比对现代鸟类不同颜色羽毛样本,最终确定了赫氏近鸟龙全身所有羽毛的颜色,使它成为世界上第一个被精确鉴定出羽毛颜色的恐龙。

值得一提的是,赫氏近鸟龙的两条腿上也覆盖着羽毛,一直延伸到脚趾,就像是另一对翅膀。它被认为是迄今已知最早长有羽毛的恐龙物种之一。

巨蛋探寻“恐龙之母”

中国不仅是世界上发现恐龙种类最多的国家,也是发现恐龙蛋种类最多的国家。展厅内,各类巨大的恐龙蛋吸引不少观众驻足。

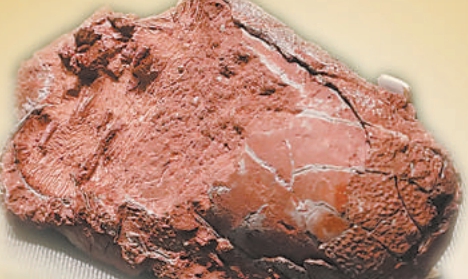

“蛋化石的产蛋者难以确定,目前科学家通常根据蛋体形状、大小、蛋壳外壳纹饰、蛋壳显微结构的特征及差异,为恐龙蛋分类命名。”王宝鹏说,“恐龙蛋之母”身份的确定曾让不少科学家头疼。

比如,展览展出了世界上已知尺寸最大的蛋种西峡巨型长形蛋,其长径大于40厘米。关于它的母亲身份一直存在诸多疑问,甚至有科学家曾猜测,产蛋者为大型食肉恐龙如暴龙类。

1993年,人们在河南省发现了一窝奇特的恐龙蛋化石:在三个排列整齐的恐龙蛋上方,有一个清晰的小恐龙胚胎骨骼,这就是后来闻名世界的恐龙胚胎化石“路易贝贝”。“母子同框”的化石为科学家们揭开了西峡巨型长形蛋的“母亲之谜”。科学家们研究发现,该蛋种的产蛋者为一种巨型的新颌龙类,属于窃蛋龙类。

井研马门溪龙复原模型

观展解码

裸眼3D带观众重返中生代

未见恐龙先闻其声。展览特别设置了裸眼3D展项:侏罗纪晚期上游永川龙与多棘沱江龙惨烈厮杀,白垩纪晚期霸王龙与三角龙死力相拼,咆哮声、怒吼声带领观众瞬间穿越。

“这四种恐龙在古生物学上占有重要地位。我们希望通过呈现它们的生活环境、植物特点等,为观众带来身临其境的紧张与刺激。”王宝鹏说,短短几分钟的视频,每个细节都经过了科学的考证。比如,恐龙打斗时的动作、恐龙大小的比例、恐龙生活时代的植物类型等。

“很多观众会觉得,霸王龙的前肢怎么这么短小?是不是我们搞错了?其实,我们是有科学依据的。霸王龙的前肢与其庞大的身体相比,就是显得有些不成比例。”王宝鹏说,未来,该馆还将不定期更换裸眼3D展项播放的视频,为观众带来更丰富的观展体验。

除了裸眼3D外,展览还设置了动画视频、互动游戏等多种手段,让观众更加多元地感受脊椎动物的崛起。

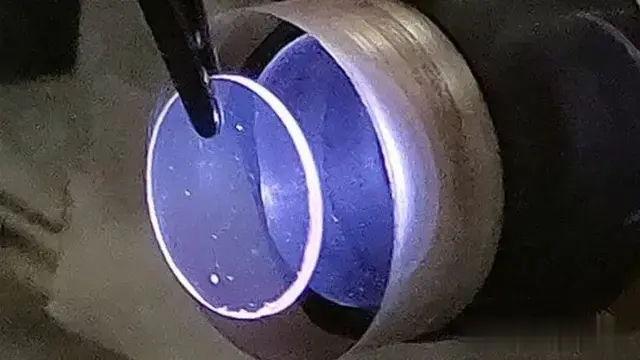

很多观众观展后的第一感受是“清晰”。原来,此次展柜特别使用了低反射玻璃,能显著减少光的反射,透光度更高,让观众更清晰、舒适地观看柜内展品细节,获得更好的观展体验。本报记者牛伟坤文程功摄制图冯晨清

巨型蛋(含胚胎)

观展提示

●展览地点:国家自然博物馆一层中央展厅

●参观方式:免费参观