文丨石峰

每个时代都会有代表自己那个时代的艺术作品,或因其典型性的审美,或因其记叙性的文献,而成为经典。我在看了《万古长歌:湖南史前文明图卷》之后,就被其丰富的内涵和磅礴的气势所吸引。

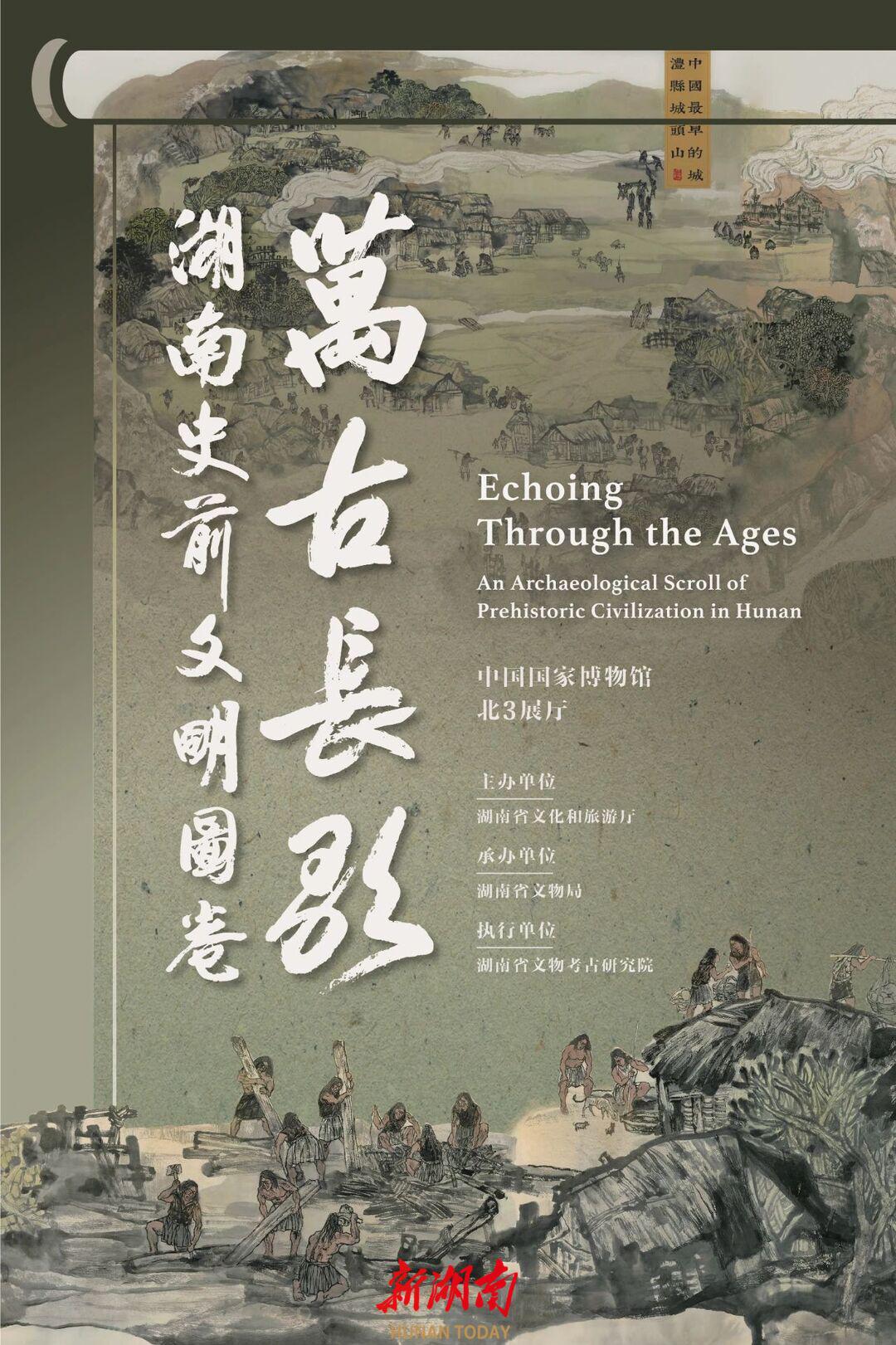

《万古长歌:湖南史前文明图卷》实际上是康移风、邹力农、刘苏斌、吴金球、秦晓、陈正泉等几位画家用国画艺术创作的关于湖南大地史前文化的史诗。在长140米、宽1.8米的巨幅长卷上,艺术家们用元气淋漓的笔墨和足可扛鼎的笔力,生动而形象地展现了湘地先民从逐水而居到文化萌芽、再到创造湘地文明的历程。

在中国的绘画史上,经典的长卷历代都不乏名篇,无论是《女史箴图》《韩熙载夜宴图》,还是《清明上河图》,都生动记载或者深刻反映了那个时代的社会生活、文化艺术以及主流的价值观。从绘画的角度来讲,《万古长歌:湖南史前文明图卷》是一次新的探索和突破,是艺术与考古的结合,是文化与历史的交融,是现实主义与浪漫主义的同席对谈,是在当代文化语境下“让文物活起来”的一次积极践行和成功实验。在认真阅读了整幅长卷之后,我认为有三个角度的探讨可被当代同类创作所借鉴。

一是开阔的空间与优雅的节奏。

长卷这种绘画形式,最适合表现叙事性的结构篇章,在缓缓地叙事中,画家可以畅游万里,用肆意的笔墨表达对逝去的敬意,展现对新时代的欣喜。《万古长歌》这幅作品中,几位艺术家匠心独具,将国画中“留白”的艺术运用到了极致,从场景的转换,到景深的平移,精妙的空间“留白”犹如纪录片中的“空镜”,将整个作品的节奏把握得行云流水,曲折回环。让观者在缓缓地叙事中,进入了湘地先民的时空,进入了湘地文化的优雅节奏之中。这幅作品用开阔的空间表达出历史的深度,我个人认为其完美地将时间和空间融为了一体。

“万古长歌——湖南史前文明图卷作品展”首展现场

二是叙事性的色彩。

长卷这种绘画形式,有其优点,也有缺点。优点在于给了艺术家足够的空间表达,缺点在于大幅的长卷需要精妙的结构讲述,一旦进入庸常的叙述之中,会让观者感到索然无味。所以,很多长卷需要特别的色彩融入,在叙事中经常融入色彩的转化,让观者时时感受到视觉上的变化和惊喜。《万古长歌》这幅巨作,实际上采用了一种淡雅的叙事色彩,以水墨为底,随类赋彩,在墨色的氤氲中,各类色彩有机地融合和出现,宛如高山流水,宛如江河洋洋。在记录叙事的墨色中,构成了一种和谐而优雅的曲调,不浓烈但意韵悠长。

“万古长歌——湖南史前文明图卷作品展”部分画幅

三是画面秩序的安排。

长卷叙事的核心在于画面秩序的安排,这需要创作者有全景式的掌控力,胸有丘壑,方能在组织和安排画面时,将各个章节的色彩、线条、空间等视觉元素,和谐地统一到画面中。《万古长歌》是一幅叙事极其复杂和开阔的作品,需要讲述和呈现七个章节,将观众引入到彭头山、高庙、城头山、鸡叫城、孙家岗等文化遗存之中。我个人认为以康移风领衔的各位艺术家完美地解决了这个问题,他们找到了叙事的主线,并熟练地运用了中国山水绘画的精髓——“散点透视、移步换景”来组织画面,通过空间布局、视觉引导、细节描绘和整体平衡等多种艺术手法,成功地营造了这幅波澜壮阔文化史诗。整个画卷井然有序地展开,不徐不疾、流畅生动。时间上的流动与空间上的迁移相得益彰,让观者在轻松和诗意中,感受到湘地先民的精神感召。

“逝者如斯夫,不舍昼夜”,长卷犹如长江,在流动中呈现永恒,在缅怀中寻求向前的期勉与鼓励。《万古长歌:湖南史前文明图卷》就是这样一幅作品,犹如湘江北去,在连绵的流淌中,寻求永恒。

(作者系中国国家博物馆研究员、国家一级美术师、中国国家画院研究员、中国美术家协会理事)