极目新闻通讯员陈美华张晓红

大学英语老师把面包车打造成了“移动急救站”,武大教授母女接力献血300余次,44岁热血老兵坚持献血24年,华农“热血团”用青春续写雷锋日记……在3月5日学雷锋日到来之际,武汉血液中心江南分中心成分献血科医护人员分享了“老朋友”的故事,在武汉,这座充满温情的城市,一场场爱心接力在城市的各个角落不断上演,无数市民用热血诠释着新时代的雷锋精神。

英语老师的“跨界”热血人生

在武汉船舶职业技术学院,英语老师高明的生活远不止于课堂。他不仅是学生们口中的“高老师”,还有献血达人、武汉市红十字应急救护培训基地急救培训导师、武汉市红十字会理事、汉阳区红十字会理事、武汉市武昌区生命阳光公益救援中心理事、武汉长江救援志愿队队员等多重身份。

2009年,一场因急救不及时而失去学生和朋友的悲剧,彻底改变了他的人生轨迹。高明意识到,急救不仅是技能,更是对生命的责任,于是,他决定“跨界”,自费参加湖北省红十字会的急救培训课程,并推动学校开设相关课程。从此,他的生活与急救紧紧相连。

高明的面包车成了他的“移动急救站”,载着急救设备,穿梭于消防、学校、社区、机关以及武汉长江救援志愿队之间。他的足迹遍布城市的每个角落,从高校里的救护培训课程开始,高明已经在公益道路上走了十多年。他的“学生”已达数万人,他始终坚信:“多一个人学会急救,就可能多挽救一条生命。”

急救培训之外,他还是一位献血达人,并加入中华骨髓库,登记遗体器官捐献,感召他的学生自发献血。作为武汉市注册红十字志愿者,他奔赴全国各地参与救灾行动,救援行程累计上万公里。

“我希望更多人学急救、会急救、敢急救。”这是高明常挂在嘴边的话。他的故事,不仅是一次“跨界”,更是一场关于生命与热血的接力。他用行动点燃了无数人对生命的敬畏与守护之心。

母女携手续写“热血之旅”

武汉血液中心有一对熟悉的老朋友——“热血母女”潘迎春和邓修齐。潘迎春是武汉大学历史学院教授、博士生导师,更是一名已献血284次的“热血女侠”。潘迎春教学工作繁忙,但她依然坚持献血。她血管条件不好,单臂献血每次都要花费近双倍时间,可她从未放弃,累计献血量达124300毫升,帮助了数百位患者,同时她也成为女儿邓修齐在公益路上的引路人。

邓修齐回忆,2008年冬天,9岁的她陪妈妈献血,她得知很多患者需要血液来挽救生命,从此“长大后就参加献血”的愿望在心里埋下了种子。邓修齐希望能和妈妈一样,做一个对社会有贡献的人。

邓修齐在大学期间就是一名优秀志愿者,2021年夏天,她克服恐惧情绪,第一次参与成分献血,献出2个治疗剂量的血小板,作为读研前的一次成长纪念。她说:“献过一次血后,我再也不害怕了。只要身体允许,我会一直坚持献血、参与公益活动。”

2022年6月,邓修齐被聘为武汉市无偿成分献血宣传员。她说,“无偿献血不仅仅是一种个人行为,更是一种社会责任。我特别愿意鼓励身边的亲人、朋友、同学一起加入这个行列中来。记得在读研的时候,我带动了好几个朋友一起献血,那种并肩作战的感觉,真的很棒!”邓修齐称,这一切的起点,都源于她与妈妈并肩献血的那些日子。

对于无偿献血,邓修齐将它称为“了不起的小事”,邓修齐说道:“它不需要你付出太多,却足以点亮一个人的生命之光,这份伟大,正是藏在平凡之中的不平凡。”

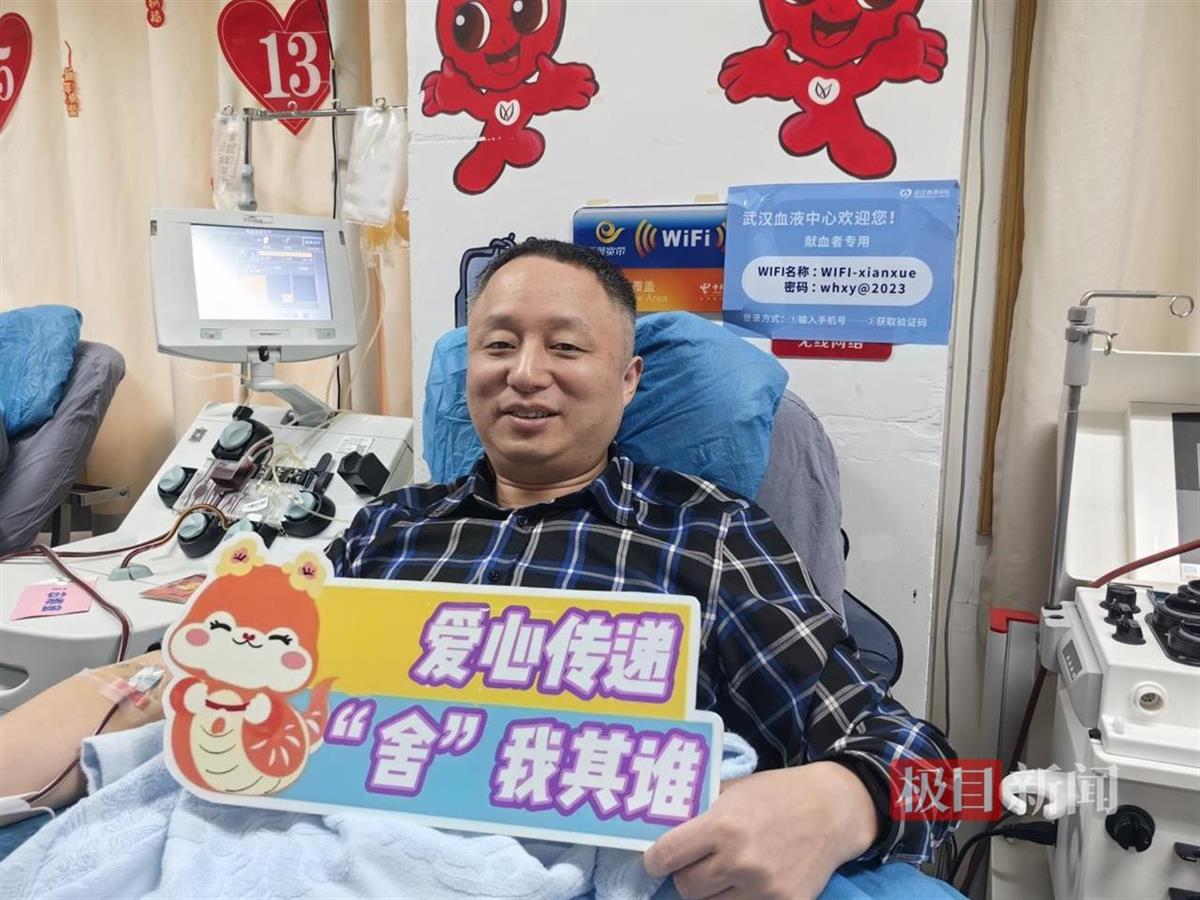

44岁热血老兵要坚持献血到60岁

21岁开始献血,坚持献血20余年,44岁的张瑞已是一位不折不扣的“热血老兵”。2000年,因为医院急需用血,他第一次参与无偿献血。为了捐献更多血液,挽救更多生命,张瑞从2010年开始捐献成分血。此后,每月到血液中心献血“打卡”成了他雷打不动的习惯。他说:“我的目标是坚持献血到60岁,只要身体允许,就不会中断。”

张瑞不仅是献血者,还是一名活跃的“献血宣传达人”。作为武汉市无偿献血志愿者协会的星级志愿者,他经常在街头献血点忙碌,除了志愿服务,还帮忙修理水管、电风扇、帐篷等。他说:“这些‘不起眼的小事’都是我的分内事,只要能带动更多人献血,我都会尽力。”为了动员更多人参与无偿献血,张瑞建立了“爱之缘血公益感召团队”微信群,群里不少都是他的同事和退伍战友,大家探讨强身、自律、挽救生命,只要间隔期到了,就会相约挽臂献血。

今年春节,成分献血科在大年初二开门,张瑞就准时“报到”,笑着说自己是回“娘家”看看。张瑞虽然家在武汉,但他平时在天门工作,周末难得与家人相聚,但他会花一天时间为无偿献血忙碌,一般是上午献血,下午在其他献血点协助宣传活动,带动更多人加入献血队伍;有时工作忙,只有半天休息,他也会赶来武汉血液中心献血后再回到工作岗位。张瑞用热血奉献诠释了退役不褪色、转业不转志的军人本色。

华农“热血团”的青春接力

在华中农业大学,有一支由60名爱心师生组成的特殊团队——华农“热血团”。他们由该校60名定期参与成分献血、关注献血事业的爱心师生组成,成立仅半年多,他们通过微信群“涓涓热血浓农情”组织了多场无偿献血科普宣传活动,带动50余名学子参与成分献血,为素未谋面的临床患者送去生命希望。团队还组织收集奶粉等献血赠品,集中捐献到山区学校。

已献血120次的社会工作专业硕士研究生李祎明介绍,因为希望更多人加入无偿献血的爱心队伍,为源源不断的临床用血需求提供支持。2024年5月20日,在学校红十字会筹备世界献血者日宣传活动的契机下,成立了这支无偿成分献血爱心团队。

李祎明说,“我们将自己的经历告诉同学们,带大家去血液中心成分献血科去参观,真切地感受‘一袋血’的旅程。”为了让更多同学真正认识无偿献血,团队邀请了学校长期坚持献血的师生入群现身说法,结合时间节点,分批组织了200多名同学前往武汉血液中心江南分中心参加无偿献血科普活动,不少人在活动后开启了成分献血的爱心之旅。在他们的努力下,华农无偿献血参与率持续攀升,越来越多的同学被志愿者精神感染,加入爱心接力中来。今年年初该团队还荣获2024年度无偿献血高校爱心志愿者团队奖。

热血江城:爱心群体接力为生命续航

武汉还有许多爱心群体在为无偿献血事业助力。湖北工业大学生命学院青协每两周组织学生献血一次;微光救援队的志愿者在公益救援之外,定期参与无偿成分献血,还组织队员用献血积分兑换书包捐给灾区的孩子们;情人节时,不少年轻人选择用献血这种特殊方式过节;还有夫妻同一天达到献血100次等感人故事不断涌现。

据了解,自1998年《中华人民共和国献血法》颁布实施以来,武汉的无偿献血事业取得了显著成绩。2024年,武汉市新增无偿成分献血者近4000人,累计近6万人次参与,血小板采集量超过8.2万治疗量,充分满足了全市160余家医疗机构的临床需求,创造了“武汉不缺血小板”的奇迹。

武汉血液中心也用行动回应着献血者们的赤诚。全程贴心的接待问候、节日里精心布置的温馨装饰和小礼品、为献血者精心准备的营养餐……这些细节让奉献爱心的过程充满了温度。那些常来的献血者们被他们亲切地称为“老朋友”。

献血的这份温暖,最终化为生命的回响。当献血者的手机响起“您捐献的血液已送往某某医院用于临床救治患者”的短信提示时,那份欣慰与自豪会瞬间涌上心头——一个陌生人的生命得以延续,自己和家人也多储备了一份保障。这样温暖的故事和动人的精神,正在感染越来越多的人。

在武汉,每一次挽臂献血都是对生命的守护,每一个爱心故事都是新时代雷锋精神的生动实践。这些献血者们用自己的行动让大家看到,爱心从不单行。点滴热血汇聚成了生命的长河,流淌在武汉的每一个角落,为这座城市注入源源不断的温暖与力量。