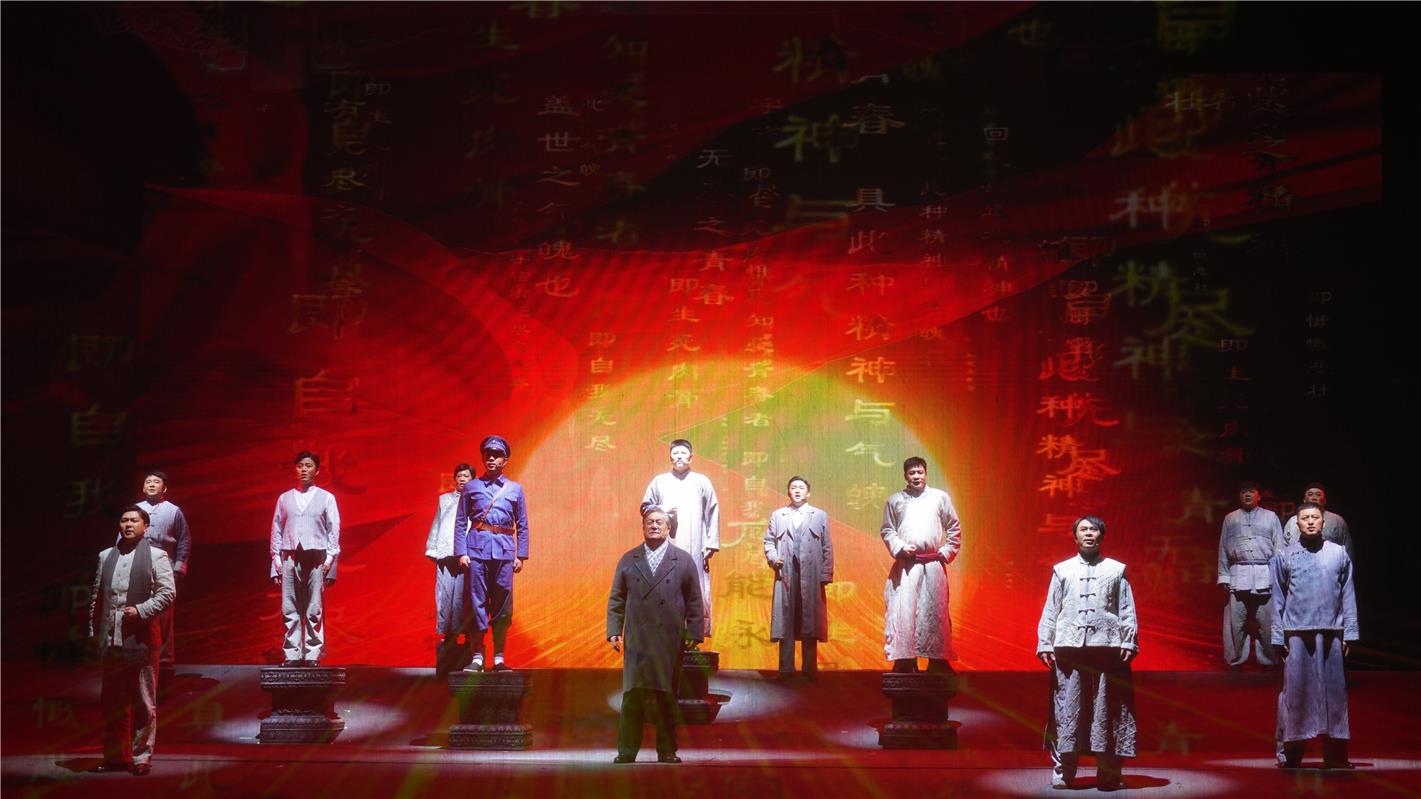

记者3月15日从包头市艺术剧院获悉,《蒙藏学校》将于本月末在呼和浩特正式公演,以艺术之光映照历史长河,用戏剧之火点燃民族团结与革命信仰的精神炬光,让跨越百年的理想信念在当代焕发新的生机。

革命历史题材原创话剧《蒙藏学校》讲述了20世纪20年代一批蒙古族、藏族青年在党的引领下追求真理、投身革命的成长历程,通过舞台艺术再现了乌兰夫、多松年等革命先辈在民族解放事业中的光辉足迹。

3月13日,记者来到《蒙藏学校》排练现场,见证了这台大型演出背后所有主创人员的昂扬精神与奋斗激情,为大家记录下这些精彩的幕后故事。

“为塑造多松年这位早期共产党人,我历时10个月深入研读史料、走访故居,在导演与专家指导下完成从剧本解读到舞台呈现的二度创作。”《蒙藏学校》中革命先烈多松年的扮演者、包头市艺术剧院(内蒙古话剧院)青年演员张伟坦言,演绎红色先驱既是对表演功底的挑战,更是一次精神洗礼,他力图在舞台上重现革命者坚贞的信仰,并希望将这份跨越时空的理想信念融入当代文艺工作,让民族团结精神和革命者风骨在新时代赓续传承。

“我们希望为观众呈现一场既具视觉、听觉震撼力,又蕴含丰富教育意义的视听盛宴。”《蒙藏学校》中青年时期乌兰夫(云泽)的扮演者、包头市艺术剧院(内蒙古话剧院)青年演员杨毅告诉记者,面对角色历史光环与青年时期史料稀缺的挑战,他选择走进位于呼和浩特市土默特左旗塔布赛村的乌兰夫故居——一座朴素的院落,从褪色窗棂与斑驳砖墙间感受乌兰夫平凡生活的温度,摒弃刻意“伟岸化”的表演方式,转而以“普通人成长”视角切入,聚焦其超越常人的专注力与民族团结意识。

剧中老年乌兰夫由中国国家话剧院表演艺术家、文学学士、一级演员王卫国老师饰演,虽无直接时空交集,但排练中王卫国老师对“记录学习”“追随李大钊”等细节的提点,让自己更精准把握角色从热血青年到领导人的蜕变逻辑,最终在舞台上完美交织出信仰萌芽与历史回响的双重叙事。

“尽管排练艰苦,但青年演员们对能拥有此次演出机会感到非常骄傲和光荣。”革命先驱荣耀先的扮演者、包头市艺术剧院(内蒙古话剧院)青年演员张鸿武说:“为塑造这位鲜有史料记载的‘红色桥梁’,我不仅走访了革命遗址、研读李大钊与邓中夏相关著作,更通过类比同时代革命者的精神特质填补历史空白。”他表示,演绎这位“播种者”让他深刻体会到铸牢中华民族共同体意识的历史脉络,希望通过舞台呈现早期革命者跨越民族的理想共鸣,让新时代观众在草原儿女的热血征程中,看见民族团结与革命信仰交织的永恒力量。

当前,《蒙藏学校》剧组根据党史学者和戏剧专家的意见对剧本进行深度打磨,并特邀内蒙古话剧院资深演员张伟对台词进行系统性提升,通过细化革命宣言的铿锵节奏、调整民族方言的韵律比重,使历史人物的语言质感更契合主题,力求在舞台上精准还原早期革命者的思想共振与行动合力。

内蒙古日报•草原云记者:蔡冬梅

通讯员:梁彦强