南京市现有古树名木总数2215株,列入后备资源1667株,新增古树名木133株,位列全省第一。3月15日,我国首部古树名木保护专门法规《古树名木保护条例》正式施行,南京市通过网格管理、科技赋能、协同共治三项举措,全面贯彻落实新条例,推动古树名木保护工作向法治化、精细化、社会化方向纵深发展。

一是完善责任体系,实现全周期精准管护。此条例第十一条明确规定县级以上人民政府应当建立古树名木档案。南京市每5年进行一次全面普查,录入古树名木地理信息系统,建立“一树一档”动态数据库,实现精准定位、挂牌保护。落实属地管护责任制,构建责任明确、监管有力的古树名木保护网格和“树管家”特色保护机制,实现“一树一管家”。对于树龄大和个别长势衰弱的古树名木,例如树龄1500多年的“六朝松”,配套建立50人专家智库,制定个性化复壮方案,构建“日常巡查+专业评估+精准施治”的全生命周期保护体系。通过土壤改良、树体修复、病虫害防治等综合措施,近五年累计抢救濒危古树500余株,2012年以来全市共复壮古树名木1000多株,古树名木保护率连续二十年达100%,实现零违法砍伐。

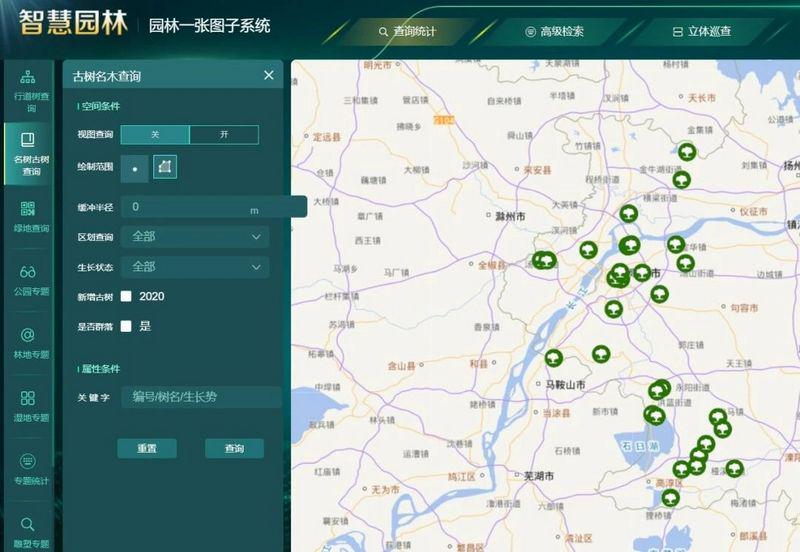

二是强化科技监测,构建智慧化保护网络。此条例第十七条明确禁止7项损害古树名木及其生长环境的行为。南京市搭建古树智慧监测平台,实时监测温湿度、倾斜度等20余项指标。结合无人机巡检与AI图像分析,实现风险预警、病害识别智能化。郑和公园明代紫藤等20处古树形成“云守护”网络,数字化管理使应急响应效率提升70%。普查中,利用卫星定位等技术,精确获取每一株古树名木的地理位置,为后续管理提供精准空间依据;利用无人机航拍技术,快速准确获取人迹罕至区域的古树名木影像数据,全面掌握树种和树木分布规律;利用激光测量与地理信息数据采集技术,确保古树名木各项指标的准确记录。

三是深化文化赋能,创新社会化参与机制。此条例第十九条规定在不损害古树名木及其生长环境的前提下,可以开展的4类科普宣教等活动。南京市打造颐和路梧桐街区、明孝陵神道银杏等10条古树景观游览线路,出版《南京古树名木》画册。为讲好古树故事,联合南京广电推出《“树”说金陵》系列短片,开展“树木医生”志愿行动,累计吸引5万市民参与。联合支付宝“蚂蚁森林”开展线上“古树医生”保护项目,参与人数近8000万人次,425万余人捐助近800万吨绿色能量,支持了20棵古树名木的救护和医治。中山陵园管理局积极探索“古树+研学”“古树+科普”“古树+旅游”等活化利用模式,组织开展“听大树讲故事”“寻访古树名木”“大树穿冬衣”等主题活动,古树保护与文旅融合实现生态价值转化。宁法轩