要把一座寺庙与印钞厂联系在一起,确实需要极其丰富的想象力。然而,这件看似离奇的事却真实地发生了,且就发生在成都。

成都自古以来便是文化与经济交汇的沃土,当这种多元性与北宋开明的风气相遇时,便如同化学反应般迸发出无限可能。

这座与印钞厂相关联的寺庙名叫净众寺,自唐代以来香火鼎盛;那张钞票名叫交子,世界第一张纸币。

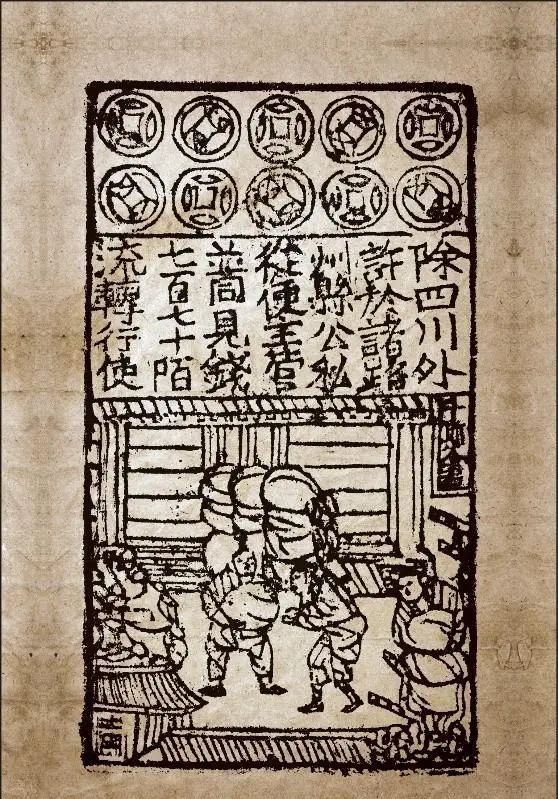

两者最早的交集,见于元代费著撰写的《楮币谱》。书中记载:“元丰元年(1078年)增一员;掌典十人,贴书六十九人,印匠八十一人,雕匠六人,铸匠二人,杂役十二人,廪给各有差。所用之纸,初自置场,以交子务官兼领,后虑其有弊,以他官董其事。隆兴元年(1163年),使特置官一员莅之,移寓城西净众寺。”这段文字清晰地表明,宋朝官方发行的“交子”印制地,就在“成都城西净众寺”。

净众寺,顾名思义,就是让众生身心清净之地。然而这座寺庙留存于史籍的记载却不多,仅有几则零星信息:净众寺最早建于东汉桓帝延熙年间,六朝时名为安浦寺,唐时名为净众寺。宋朝时,净众寺更名为净因寺,成为城西古迹大寺。元末明初净众寺又更名为万佛寺,明末张献忠进川后毁于战火。清康熙初年,净众寺涅槃重生,仍名为万佛寺,地址位于成都西门通锦桥侧。

据老成都人回忆,上世纪40年代,净众寺遗迹尚存。抗日战争时期,成都树德中学的师生曾疏散于此。1947年,这里一度改设为成都理学院。因城市扩建需要,净众寺旧址被改建为铁道部第二勘察设计院(现中铁二院工程集团有限公司)。自此,净众寺淡出人们视野,仅作为一个名字符号存留于世。如今,这里仍立有一块纪念交子印制地的标牌,提醒后人这段历史。

净众寺,这座千年古刹,在北宋时期曾作为交子的印务所,见证了楮纸向楮币的华丽转身。我们不禁会问,为什么是净众寺?

据史料记载,绍熙五年(1194年),净众寺内始创抄纸场,朝廷派遣官员管理,规模可观:“抄匠六十一人,杂役三十人。”仅这一处工场,工人就近百人之众。这些抄纸工人由朝廷派来的京官监管,算得上最早的“国企员工”。

人们不解的是,为何将造纸场设在远离尘世的寺庙中?有专家分析,造纸需要大量用水和排污,还需要晾晒空间。曾经的净众寺恰好符合这些条件,周围林木葱郁,溪水环绕,有利于造纸和晒纸。然而,这样的分析看似有道理,却不能完全解答疑惑:神圣的寺庙与喧嚣的造纸场有什么必然关联?成都水资源丰富又宽敞的地方并不少见,为何非净众寺不可?

北宋交子旧版拓存图据交子金融博物馆

其实,答案不难寻找。一个开明的王朝必然有开明的体制,在开明的体制之下,必将孕育出一个开放的市场。

宋代,商业因子十分活跃,几乎可谓“全民经商”。《北宋汴梁的输出入贸易》一书揭示,宋代从事贸易的门槛很低,参与者不限于正式商贾,还包括外国使臣、在任或卸任的官吏、应试的举子,还有农工业生产者。滚滚红尘间,本应专事精神活动、提倡清心寡欲的寺庙,也难抵抗如此诱惑。

《鸡肋编》是宋人史料笔记中的重要一种,其作者庄季裕在书中提到:“广南风俗,市井坐估多僧人为之,率皆致富。”可见,广东僧人经商十分普遍。《梦溪笔谈》作者沈括的同族兄弟沈辽,在其《云巢集》中也提到:“湘之间,惟永为奥区。……为浮屠道者,与群姓通商贾,逐酒肉……”这表明,湖南永州的僧人也同样投身商业。

在这样的大气候下,宋代不少寺院纷纷放下架子,加入世俗的商贸大潮,开始卖茶、卖药,甚至还有一些寺庙更为大胆,干起了典当业。

至此,造纸场设在净众寺的原因便不言自明。与其他寺庙相比,净众寺或许还开创了经营合作模式的先例。寺庙与商业的结合,不仅展现了成都历来多元与包容的城市气质,更成为了历史长河中一道独特的风景。

本期话题

关于四川的寺庙,你还知道哪些有趣的故事?评论区聊一聊~

撰文/章夫

编辑/马艳琳责编/谢梦审核/姜明