与以往的沃尔夫奖得主相比,徐甜甜的建筑风格并不让丽水人感到陌生。

她的许多作品,都建在被浓郁乡土气息包裹的丽水乡村。在自成体系的生态环境里,这些明星建筑镶嵌于绿水青山间,缱绻在诗情画意中,观看时并不显得突兀。

这是中国建筑特有的一种,“接地气”的境遇。一如法国哲学家FrancoisJullien所言:“中国人从不建造一个理想形式、原型或纯粹本质的世界。”换言之,形式、原型、本质这些艺术概念并非与现实隔绝,而是与日常生活息息相通。

丽水乡村在地形、人情、风土等细部的差异,最终都构成了徐甜甜作品合适的尺度、密度和气质。

航运文化展示馆

根植乡土的建造

古老土地上的建筑新变化,并非简单的二元,而是空间时间四个坐标的叠加。

在缙云这座“千年古石城”,凝灰岩的褶皱间蛰伏着近3000座废弃采石场,徐甜甜的到来让它们重新苏醒,成为文明的容器。9号岩宕因形似喇叭,铺设隔音材料后化身为天然剧场;8号岩宕保留采石小径,增设书架与栏杆,成为38米高的立体书廊;10号岩宕的养鸡场蜕变为采石技艺的活态剧场。粗粝的工业伤疤被注入人文基因,在时空叠合中重获新生。

这种改造如中医施针般精准介入:保留明代采石匠的手凿肌理,仅以木栏勾勒安全边界;延续村民自发的鱼塘改造,用一汪静水柔化石壁的冷峻;在垂直书廊嵌入现代石刻栏板,让现代脚步与宋人凿痕隔空对话。那些被雨水冲刷出的黑色水痕、人工与机械并存的凿痕断层,都成为空间叙事的重要章节。

徐甜甜的“建筑针灸”哲学,依托的是一个个具体的乡村环境。

竹林剧场

“勾勒而非重塑”的理念,同样在松阳横坑村竹林剧场化作生命的律动——7000多根毛竹以传统编筐技艺交织成穹顶,地下盘错的根系形成天然地基,建筑与竹林在空间维度上构成生命共同体;青石铺就的观众席依山势起伏,演绎松阳高腔的演员将水袖掠过竹影时,建筑顿时化身乐器,竹节的间隙成了音孔,天光流转宛若旋律,连雨后竹叶滴落的水珠都成了即兴的鼓点。更有趣的是,建筑随四季更替:老竹褪去,新竹补位,穹顶形态悄然嬗变,仿佛自然执笔修改着自己的设计草图。

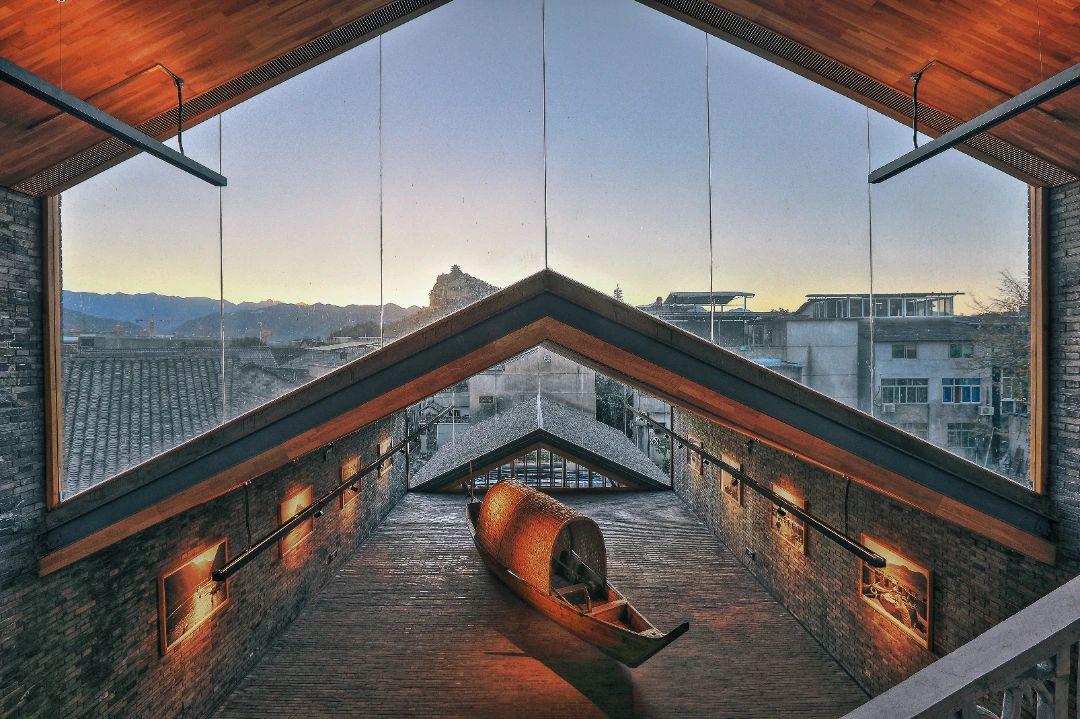

石门圩廊桥内景

变化的不仅是空间,还有人与建筑的关系。

在改造松阳石门圩廊桥时,徐甜甜借用当地建筑形态,使桥头的石门驿站以及村庄的民居形成连贯性。1974年建造的混凝土旧桥被注入木构的灵魂,桥中央的公共广场保留着上世纪70年代的石刻栏板,古堰坝的流水与新栽的绿树共舞。廊桥沿着263米的大桥展开,在桥拱处廊顶开放,呼应大桥的结构韵律,也形成线性路径上光影交错的节奏。从此,廊桥不再是单纯的交通载体,而是村民交易的市集、纳凉议事的客厅、节庆舞龙的舞台,甚至成为连接两个村庄文化记忆的纽带。

在松阳望松街道王村村,坍塌的老宅重获新生,破损的夯土墙经加固后成为王景纪念馆的时光容器。馆内的17根石雕艺术柱次第排列,宛如历史的讲述者,将王景一生的精彩片段娓娓道来。阳光透过顶部的采光设计,从各种角度泻进室内,成为空间体验不可分割的部分。线性的空间叙事与村落的历史脉络严丝合缝,不仅形成以祠堂和纪念馆为中心的公共文化板块,还为村民提供了新的活动场所。

契约博物馆

融入生活的构想

建筑的设计创新,并非走马灯式的新风格和新技术,而是对生活秩序、传统方式、市井日常的重新建立。

在位于松阳县城附近的大木山茶园,徐甜甜主持建造了大木山茶室。它由一个公共茶空间和两个独立庭院形成张弛节奏,以清水混凝土为背景,将湖面波光与梧桐树影引入室内,屋顶线性天窗切割出光的琴弦,午后阳光在墙面上投射出湖水的呼吸,建筑在此退隐为自然的容器,用徐甜甜的话说,“这个空间的存在,恰恰是为了忘却建筑,唯有自然”。

循着茶香走去,大木山竹亭以轻盈姿态映入眼帘。徐甜甜以毛竹构建轻盈的亭群,坡屋顶抽象自传统村落,雷竹格栅屋面如半透的竹帘,阳光透过缝隙洒落茶田,光影随采茶工的脚步跳跃,竹亭成为茶农歇脚的驿站与游客的观景台。而每年新竹编织入结构的过程,恰似一场无声的“建筑新陈代谢”。

在丽水乡村,传统是具象的:是文化、历史,也是情感和社会——和时间有关、能生长的建筑,它不仅是自然因素还有人事,超越了一般说的建筑与景观的区别,建筑所敏感的风格、材料和自然环境,是共生的。

这样的共生关系,也呈现在松阳兴村红糖工坊中。徐甜甜用轻钢结构构筑起的体验休闲区、甘蔗堆放区和传统红糖加工区的舞台布景,环形走廊成为观看熬糖过程的“观众席”,沸腾的糖锅在红砖与竹棚的材质对话中化作舞台中心。游客透过蒸腾的热气望见远山蔗田,恍然惊觉劳作本是最动人的大地艺术。

豆腐工坊

松阳县大东坝镇蔡宅村的豆腐工坊同样接地气。木桁架拼装的层层平台沿地势而建,生产流程被解构为六个诗意的场景:原料准备区、磨浆区、煮浆区、炸制区、摊晾区和品尝区。锯齿状高侧窗将天光切割为倾泻的光瀑,豆渣在石磨间翻滚如浪。在工坊中间有一条游客参观走廊,游客沿透视强烈的通廊拾级而上,头顶屋面浅水池倒映流云,脚下炸豆腐的滋滋声与豆香交织成五感交响。

在乡村,人们对建筑的注意点往往并不落在建筑自身,而是它容纳的生活方式。

典型如松阳县大东坝镇横樟村油茶工坊——水车在U型石墙间吟唱,徐甜甜巧妙引入水渠,水流驱动木轴咬合茶籽,石缝漏下的光瀑为茶油镀金,松脂气息裹挟着碾磨声浪,将百年传承的传统工艺凝固成可触摸的时间胶囊。

而在松阳县古市镇黄圩,黄圩驿站的层叠玻璃幕墙凝聚着采松脂的集体记忆。轻质木结构穿插在松林间勾勒出透明画框,采脂人的身影被复刻在玻璃上,与真实松树形成虚实叠影。穿行其间,松脂滴落的轨迹、采脂刀的反光、游人的剪影,在纵深空间里被定格为永恒的文化装置。

景宁惠明寺村的惠明茶工坊则形如在半山腰展开的茶经卷轴。西侧镂空墙框住禅寺飞檐,东侧品茗区向城市敞开豁口。晨光自卯时初刻潜入,随日晷刻度在揉茶台移动,制茶人的手掌在光影中起落如蝶;屋顶平台八根方柱刺向苍穹,倒映的流云与梯田绿浪在茶汤中荡漾,饮者恍惚间分不清喉间回甘是茶韵,还是山岚的馈赠。这正是徐甜甜建筑理念的精妙注脚:消弭建筑与自然的界限,让空间成为激活五感的媒介。

造纸工坊

从深色混凝土的沉静到竹材的呼吸感,从生产流程的空间叙事到自然元素的感官渗透,徐甜甜始终让建筑退居为背景,而让土地的记忆、劳作的温度、自然的神性成为主角。在松阳造纸工坊里,千年纸浆在天光竹影间重获新生;在石仓白老酒工坊的地窖中,幽暗与透亮的光轨将发酵过程转化为可饮用的光阴。这种将日常生产升华为诗意的空间实践,不仅重塑了乡村的空间认知,更让传统文化在当代语境中迸发出新的生命力。

白老酒工坊

人文空间的升华

在绿水青山间,徐甜甜的设计并不追求宏大的视觉冲击,而是以细腻的在地性介入,将废弃的边角地、老旧的夯土房、沉寂的遗址转化为流动的文化容器,让乡土精神在空间中自然生长。

张玉娘诗文馆的诞生,是城市缝隙中的人文觉醒。位于松阳县城道路交叉口的三角地块,曾因古井“兰雪泉”与鹦鹉冢的荒芜而被人遗忘。徐甜甜以一道渐变透明的石墙,将喧嚣的街道与追思空间悄然分离。墙体如同展开的诗卷,刻满宋代女诗人张玉娘的诗文,白色砂石地面映着枫树斑驳的影子,古井与墓冢在路径的迂回中渐次浮现。当游客从玻璃幕墙的诗文馆二楼俯瞰,砂地如宣纸,树影似墨痕,城市噪音被过滤为遥远的背景音。这座悬浮于空中的微型文化馆,不仅修复了断裂的文脉,更让菜市场摊贩与诗社文人在同一片树荫下共享诗意。

建筑依山势层叠,600毫米厚的毛石墙仿若梯田的延伸,水渠穿馆而过,在正午直射光下与喷雾装置共舞出契约彩虹。徐甜甜在此构建了一个多感官的剧场:馆内天光如契约文书上的朱砂印,照亮清代田契、族谱与分家书,暗处的游客能听见溪水潺潺与穿堂风声,触摸石墙上凹凸的契约拓片。当村民指着展柜里的分家书向孙辈讲述家族往事,当山边马灯的舞步在博物馆北侧广场踏响节拍时,契约精神不再沉睡于展柜,而是走向了生活。

水文公园

“建筑到底是什么”的问题,在徐甜甜的建筑里,具象化成了故事。沿松阴溪铺展的绿道,串起独山驿站、青龙潭驿站、水文公园、大路谭驿站等多个艺术建筑,展现了松阳最具特色的秀山古村良田景观。独山驿站螺旋形建筑体量如同打开的山水卷轴,青龙堰的古法灌溉智慧与当代水文监测数据在玻璃幕墙内外形成互文。当骑行者在驿站露台眺望,绿道串联起的不仅是田园风光,更是水利文明从竹简记载到数字孪生的演进轨迹。

平田农耕馆

在古市镇十五里村,废弃的老蚕场与水塔经加固重生为蚕桑文化展示馆,螺旋走廊串联起养蚕室、手工作坊与露天训练场,游客可目睹蚕农演示古法缫丝。而隐匿在四都乡云雾中的平田农耕馆,夯土墙的裂缝被天光重新定义。破损的村舍经修复后,老式犁铧与蓑衣在顶光下投射出巨大阴影,犹如农耕文明的图腾。原猪圈改造的采光井中,正午阳光如瀑倾泻,照亮手工艺人编织竹器的指尖。北侧艺术家工作室的榫卯书架既是结构支撑,又成为村民与驻场艺术家交换故事的媒介。

星空文化展示馆

登上星辰山悬崖之巅,占地近4000平方米的星空文化展示馆,以钢与玻璃演绎宇宙诗学。它似连接现实与宇宙的梦幻之桥,集星空观测、科普、摄影打卡于一身,恰如一个有机体系,与四周的风景结合,在山巅自然地蔓延开来。

在徐甜甜的作品里,我们看到了丽水乡村的在地文化、生活品质、氛围格调和人文关怀,还有各种动词:提炼、概括和展示、激发、升华,以及各有解读的形容词:平静、笃定、诗意……也许,这些都呼应着沃尔夫奖的深层隐喻——最好的建筑,本就是大地写给时光的情书。