《民生周刊》记者于海军

全国人大代表、山东威达重工股份有限公司电气技术部部长王亮是数控机床领域的技术领军人物。深耕机床行业近20年的他,是全国劳动模范、齐鲁大工匠。

今年全国两会上,王亮聚焦机床行业攻坚核心技术短板、创新人才培养、数字化转型、构建产学研协同创新机制等议题建言献策,助力行业高质量发展。

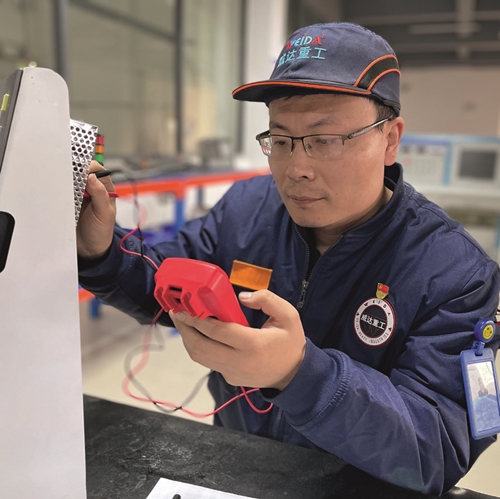

▲王亮

攻坚核心技术短板,构建协同创新体系

作为装备制造业的核心,机床产业的发展水平是衡量一个国家制造业实力的关键。

随着经济的快速发展,我国机床产业经历了多年的高速增长,逐步实现由量到质的转变,国产化率不断提升。但与国际先进水平相比,我国机床产业还存在差距。

“要助力机床行业突破发展瓶颈,实现高质量发展,提升我国装备制造业的全球竞争力,推动制造业转型升级,加快我国向制造强国迈进的步伐。”王亮说。

王亮认为,机床产业要攻坚核心技术短板,需从多方面发力:优化教育资源,高校和技工院校根据行业特点设置专业,加强实践教学,培育专业人才;鼓励国产机床开展技术攻关和应用,以问题为导向,充分发挥企业的能动性,攻克难题;加强监管和知识产权保护,促进企业合作,提升行业整体竞争力。

当下,中国的机床行业还面临很多挑战。可靠性方面,精度保持和无故障运行时间有限;数据处理与设计测试能力也较弱,高端机床的数控系统等高端核心技术依赖进口,限制了行业迈向高端化。

王亮表示,企业想要凭借自主创新实现突破,需多管齐下。一方面,以市场为导向,以客户需求为目标,加大研发投入,引入和培养高端技术人才;另一方面,加强产学研合作,与高校、科研机构携手,共享资源、优势互补,共同组建精锐研发团队,攻克技术难题。

此外,积极引进国外先进技术并消化吸收再创新,形成自主知识产权。同时,注重技术积累,营造创新文化氛围,鼓励员工尝试新技术、新方法。

标定前沿技术,积极开展攻关项目

近年来,作为国家高新技术企业和国家级专精特新“小巨人”企业,山东威达重工面对激烈的市场竞争,不断推陈出新,推出桥式五轴龙门、动柱龙门加工中心、卧式五轴加工中心等新产品,进一步提升了公司在高端装备制造领域的竞争力。

以五轴加工中心系列产品为例,其应用对行业影响深远,该产品能实现复杂曲面的高精度加工,广泛应用于航空航天、汽车零部件制造等领域。它提升了产品加工精度和生产效率,降低了生产成本,推动了相关制造业发展,增强了我国高端装备制造领域的竞争力。

在推动团队攻克技术难关方面,威达重工成立了齐鲁大工匠创新工作室,吸收各方面优秀人员,搭建了一个跨部门的协同创新平台。

在技术创新上,创新工作室以生产难题为要求,标定前沿技术,积极开展攻关项目。针对五轴加工中心精度提升的难题,工作室成员深入研究,通过优化机床结构设计、改进数控系统算法等一系列技术创新,极大地提高了产品加工的准确性和稳定性。

同时,创新工作室协同生产部门快速调整生产工艺,将研发成果迅速应用到实际生产中,实现了规模化生产,确保技术创新能够切实提升企业的产品质量和生产效率,为企业带来了显著的经济效益。

人才培养是创新工作室的重点工作。

“我们通过开展内部培训、技术交流和导师带徒等活动,提升团队成员的技术水平和创新能力。比如,定期组织高级工程师分享行业最新技术和实践经验,安排经验丰富的技术骨干与年轻成员结成师徒对子,帮助年轻成员快速成长。”王亮说,目前,创新工作室已培养多名技术骨干,为团队持续创新提供了坚实的人才保障。

▲王亮在专心工作。

“工业互联网+AI”重构智造新图景

工业互联网与AI技术正重塑制造业,传统装备制造企业的数字化转型势在必行。

王亮表示,以威达重工为例,目前产品大多是以客户需求为导向的定制化开发,企业需要从设备、平台和技术应用三方面入手。

加强设备智能化改造,引入传感器、智能控制系统,实现设备互联互通和远程监控,实时掌握设备运行状态,提高生产和设备管理效率。

构建工业互联网平台,整合企业内外资源和产业链信息,实现生产协同优化、资源共享和精准管理,提升整体运营效率。

对数据进行汇总分析,通过分析生产数据,提前发现问题,通过“人+机+数据”的有效组合,充分发挥人的灵活性、机器的准确性以及数据的及时性,实现各种生产资源在不同生产环节的高效流转和配置,优化生产决策,降低成本和风险。

王亮说,企业在数字化转型过程中需要多方面政策支持。政府应加大财政扶持,设立专项基金支持转型项目;给予税收优惠,减免相关税费;提供金融支持,引导金融机构提供低息贷款、融资租赁等服务;加强数字化基础设施建设,完善5G网络、工业互联网平台等;制定相关标准规范,推动企业间数据共享和互联互通。

当前,高技能人才短缺是制造业企业面临的普遍问题。

王亮建议,完善职业教育体系,吸引青年投身技术岗位,需从多方面努力。首先,可利用主流和新媒体宣传职业教育重要性和技术岗位前景,举办成果展、技能大赛,展示技术人才风采,扭转社会偏见。

教育教学方面,优化职业院校专业设置,紧密结合市场和产业需求及时调整;加强实践教学,加大实训基地投入;将工匠精神融入教学,培养学生职业素养。

“应将企业需求与院校培养紧密结合。”王亮说,企业可参与职业院校人才培养方案制定,提出课程设置和技能培养建议,让培养出的学生更符合岗位需求。同时,企业提供实习实训机会,院校教师到企业实践,了解行业最新技术,提升教学针对性。推行现代学徒制等培养模式,实现学校教育与企业实践无缝对接。

在王亮的推动下,山东威达重工与枣庄工程技师学院等本地技工院校深度合作,通过驻企服务工作站、技能大师工作室、联合攻关项目等方式,共同探索技术工人培养新模式。

持续深入调研,倾听群众和行业声音

履职这几年,王亮深感人大代表的基层视角对政策制定意义重大。

“基层是政策的直接执行者和感受者,能提供真实、贴近实际的一手信息,帮助政策制定者发现政策执行中的问题和群众真实需求,使政策更具针对性和可操作性,避免与实际脱节。基层视角还能反映不同群体利益诉求,促进政策公平公正,平衡各方利益。”王亮说。

王亮坦言,普通工人群体最关心薪资待遇,希望提高工资、改善福利、增加收入稳定性;关注职业发展,期望晋升渠道畅通,有更多培训学习机会,提升技能实现职业发展;重视工作环境和劳动保障,希望工作场所安全,企业提供良好劳动保护,合理安排工作时间,避免过度加班;关心子女教育和住房问题,期望在子女入学、住房保障方面得到政策支持。

在履职方面,王亮持续深入调研,倾听群众和行业声音,希望提出更具针对性和可操作性的建议,为行业发展和社会进步贡献力量。

王亮盼望职业教育改革能加快推进。他说,通过深化改革完善职业教育体系,提高社会认可度,深化产教融合,加强校企合作,使职业教育紧密贴合产业需求,将为装备制造业等实体经济培养更多高技能人才。

原文刊载于2025年第6期、3月17日出版的《民生周刊》杂志