近日,北京市垂杨柳医院介入与血管外科成功为一名27岁男性患者实施了髂股动脉自体血管搭桥手术,有效解决了其因骨盆骨折伴髂动脉损伤闭塞而引发的下肢缺血问题。术后患者恢复良好,标志着医院介入与血管外科在周围血管疾病治疗领域取得了又一重要成果。

病情回顾:

患者秦先生,26岁,因大型集装箱挤压致骨盆粉碎性骨折、骶髂关节脱位合并髂外动脉闭塞及骶丛神经损伤,病情危重。经当地医院行骨盆外固定架固定治疗后,转至北京市垂杨柳医院,由创伤骨科(骨一科)主任医师徐执扬主刀进行手术治疗。创伤骨科(骨一科)主任医师吴冯胜,医师李晗协助。在介入与血管外科团队保障下,全麻下行“后路+前路联合入路”骨盆环重建术。术后患者恢复顺利,转危为安,出院接受后续恢复性治疗。

再次求治:

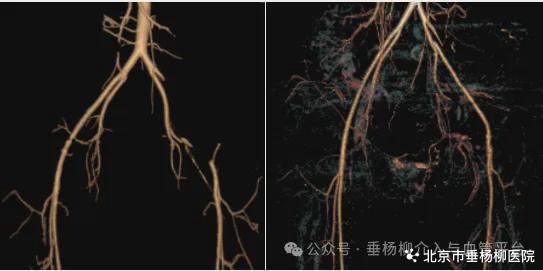

一月后,患者骨伤恢复良好。为求进一步解决髂动脉损伤闭塞问题,再次前来北京市垂杨柳医院,寻求介入与血管外科帮助。经系统检查发现,患者左侧髂动脉存在损伤性闭塞,致下肢血液循环障碍。针对此情况,介入与血管外科团队综合评估后认为:鉴于患者为27岁年轻创伤病例,手术需兼顾血管解剖性血流重建与远期通畅性。经讨论决定采用开放自体血管行髂股动脉搭桥术,自体血管移植既可避免异物反应,又能显著提高桥血管远期通畅率,为患者远期预后提供最佳保障。

治疗过程:

手术在全身麻醉下进行。术中,介入与血管外科主治医师满新贺精准分离并切取患者同侧大隐静脉作为移植血管,随后在腹膜外建立移植血管隧道,仔细吻合大隐静脉桥血管与髂动脉和股动脉,成功搭建起新的血流通道。手术过程顺利,出血量少,术后患者生命体征平稳。

术后介入与血管外科护理团队针对患者的具体情况,制定了详细的护理计划,包括定期监测生命体征、观察患肢血运情况、预防并发症等。同时,医师郑新颖指导患者进行早期床上功能锻炼,以促进患肢功能恢复。在医护人员的精心照料下,患者术后恢复迅速,患肢发凉症状明显缓解。

专家点评:

介入与血管外科主任杨永久表示,髂动脉损伤闭塞作为严重的周围血管疾病,尤其对于年轻患者而言,其治疗选择更具特殊性。考虑到年轻患者的长远生活质量与血管功能需求,在治疗此类髂血管损伤时,团队优先选用自体血管进行修复,而非人工血管。自体血管不仅能显著降低排异反应及感染风险,更能确保远期的最大通畅率,为患者后续的生活与工作提供坚实保障。本次手术的成功,不仅彰显了精湛的手术技艺,更是团队协作、术后精细化护理及康复计划无缝对接的成果。此外,该病例再次警示我们,在处理骨盆骨折等复杂外伤时,需高度警惕伴随的血管损伤,尤其是年轻患者群体,应尽早识别并干预潜在血管问题,以避免不可逆的肢体缺血坏死等严重后果。

本文仅限于公益科普及学术交流,如有不适请及时就医。文中治疗方案仅限于本病例。文中部分资料来源网络,侵删。