最近,关于酱油的话题一度冲上热搜。殊不知,在90年前,南京成立的全华酱油厂,就生产出味鲜、价廉且特别畅销的酱油。该厂由中国近代重化学工业的先驱者范旭东任董事长。其成功之处在哪里?这个拥有近百年历史的“老字号”背后,又有哪些鲜为人知的故事?且听东南大学科学技术史研究中心主任、历史学系副教授李昕升一一道来。

全华酱油厂设在汉西门外二道埂子

“全华酱油厂脱身于现代化的企业组织模式,采用新技术和新机器,迅速占据长江流域酱油市场。”李昕升以博士毕业论文《中国南瓜史》在学术界初露头角,近年来一直在做相关科普工作,曾出版《食日谈:餐桌上的中国故事》《番薯的故事》等著作。据介绍,全华酱油厂属于南京全华化学工业社股份有限公司,主要创始人多为技术官僚和已有成熟化学厂的企业家。这其中,要数范旭东最为大家所熟知。

范旭东是“中国化工之父”,他创建的久大盐厂是中国第一家精盐工厂,创建的永利碱厂是中国第一家制碱厂,创建的永利硫酸铵厂是中国第一家制酸厂且是当时“远东第一大厂”。永利硫酸铵厂便是如今中国石化集团南京化学工业公司的前身。

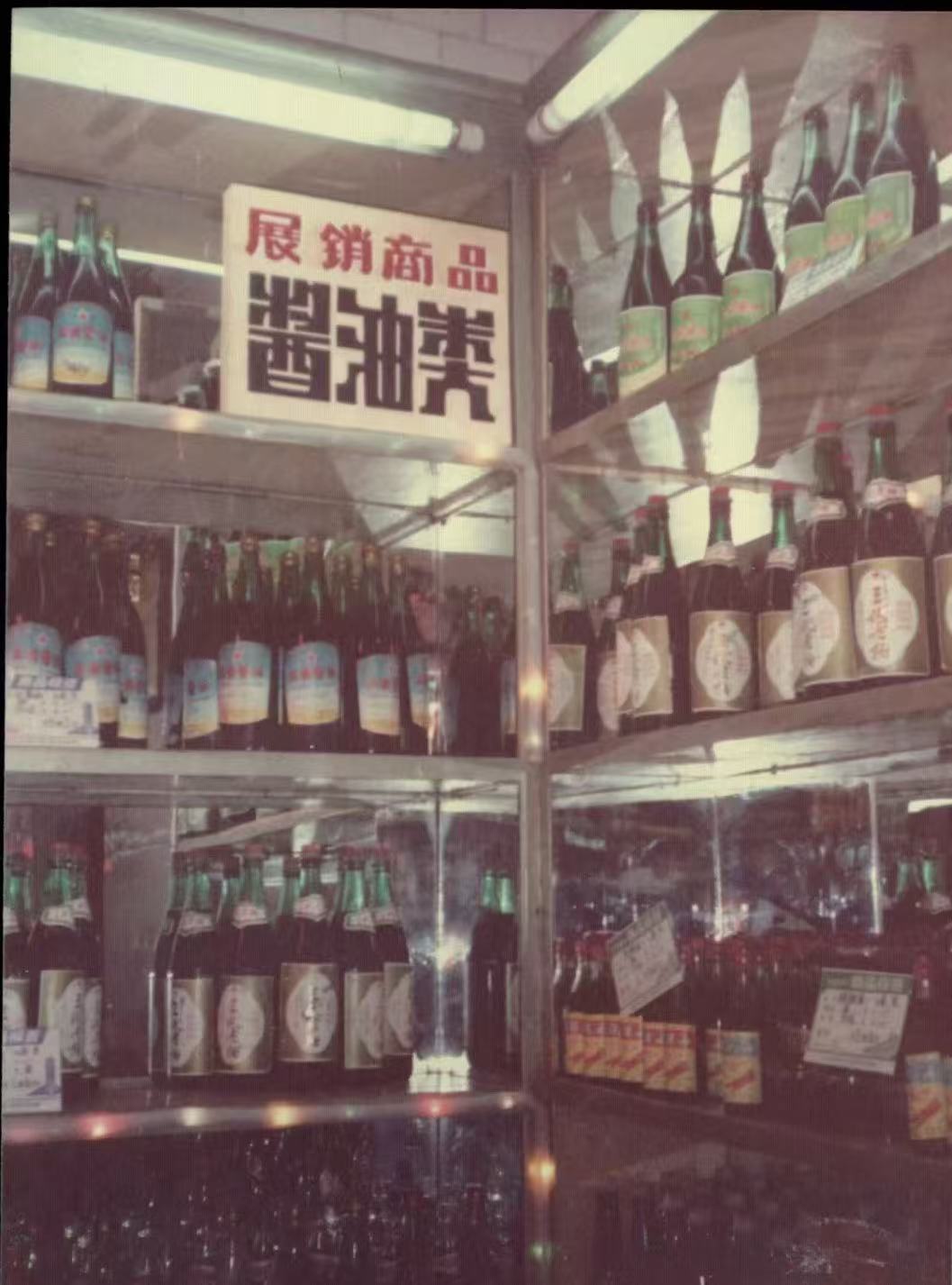

1934年,在发展民族工业的影响下,南京全华化学工业社股份有限公司成立,由范旭东任董事长。厂址在“汉西门外二道埂子”,即今天的莫愁湖东路。其时,公司招股筹集6万银元,员工约80余人,“主要生产酱油、醋等产品,畅销江苏、安徽、湖北、江西、山东、河南,还有部分产品远销南洋群岛等地。”后来,公司又吸取国内外先进技术,于次年成立全华酱油厂。史料记载:“全华酱油公司,顶好牌酱油,鲜味胜似鸡汁,售价便宜,故各界纷纷抢先购买,营业极为发达。”全华酱油厂生产的酱油味鲜而且价廉,特别畅销。

从原材料到消毒技术都有保证

全华酱油厂何以会成功?它是如何做到业内“顶流”的?

“酱油企业的发展受到洋酱油倾销的刺激和国人购买国货的激励,也得益于酱油酿造技术的进步。酱油企业的发展,也反过来改善了洋酱油大行其道的情况,满足国人需求并进一步激发了国人的爱国热情,而且,企业将实验室里的技术落地后,又促进了酱油酿造技艺的进一步升级。”李昕升分析道。

全华酱油厂在原料方面颇有优势,它背靠范旭东的精盐厂,能以最低的价格得到精盐。从当时的酱油成本计算来看,原料价格中数食盐最贵,达到3.1元/斤,相比之下,小麦不到0.9元/斤,大豆1.82元/斤,而生产出来的酱油头油为4.89元/斤,二油为1.25元/斤,可见食盐占比之高。

“董事长范旭东有丰富且成熟的建设化工厂的经验,建立酱油厂自然也不在话下,还特地在设厂以前,派人去国外考察借鉴。”全华酱油厂为整体新建,不但因采用最先进的设备大大节约了人力,同时还有非常先进的技术。

当时的《申报》记载:“全厂分蒸汽、种曲、制曲、发酵、压榨消毒、分析及制饴等数部分。全用蒸汽与电力发动机器,蒸汽间之煮豆汽锅,高与屋齐,容量之大,殊属罕见,发酵池系水门汀制造,共有10口,每口可制曲10担,小池32口,每口容量36担,焙制小麦之电气及压粉机,尤为特色。”也就是说,生酱油,要用高熟度的蒸汽煮沸,入池消毒,再装入瓶中,而瓶子在装油前,也须先经杀菌手续;待酱油盛入后,仍须全体进行一次杀菌,再加盖密封。

为支援前线作出巨大贡献

和当年大部分民族工业一样,随着抗战全面爆发,全华酱油厂不得不西迁四川。

据李昕升介绍,酿造酱油对包括水质、气候等在内的环境要求高,范旭东和久大盐厂总秘书长钟履坚考察了四川各地,最终选址四川乐山一带。“该地依山傍水,山清水秀,符合卫生条件;上有川西平原,下有宜宾山地,盛产大米、黄豆,乐山、犍为、自贡盛产食盐,生产原料充足;水路交通方便,上至成都,下至重庆、武汉都可通航,对产品外销十分有利。”

当时有报纸记载:“全华酱油厂本设于南京,自抗战以后使迁川复业,为南京全部机器均付之一炬。目前资本定额为15万,在嘉定岷江下游建立厂房,并定制有榨压机、磨碎机等,准备酿造酱油及味精等。全部工人皆南京原有者,该厂在川复业。不但为抗战增一份生产力,亦为国家救济不少技术工人耳。”由于全华酱油厂生产机器较多较大,难以运输,为了不给日寇留下,后全部烧毁。迁至乐山后,工人也全是南京原厂人,为国家保留了技术火种。与此同时,该厂逐渐成为西南最大的酿造厂,为支援前线作出了巨大贡献。

全华酱油厂一直重视发展技术。1946年,全华公司聘请内迁乐山的黄海化学工业研究社研究员方心芳任经理和总技术师。方心芳是我国著名的微生物学家,后当选为中国科学院学部委员(院士)。其时,在方心芳主持下,公司采用纯微生物发酵法生产酱油,酱油产量、质量、产出率大幅度提高。同时,公司还建立国内最先进的实验室,配备显微镜、微生物培养箱、“雷磁”离子检测仪、比色管等设备。由于当时国内比较先进的检测仪器和试剂,该试验室中都有,此处也成为战时中国微生物工业研究实验的一个基地。

在四川,“全华酱油”已成为一代又一代人的集体记忆,并在不久前,在历经近百年变迁之后又再次重生。

南京日报/紫金山新闻记者王峰

图片除署名外均由受访者提供

陈天宁

这个地址,怎么能存活