医学征途上,从未有过孤胆英雄。从诊断到治疗,从临床到科研,每一个生命奇迹的背后,都是医者们以智慧为盾、以仁心为矛的集体交响。

在和病魔较量、与死神赛跑的征程中,唯有团队通力合作,才能发挥出最大的效能,为患者提供最优质的医疗服务。

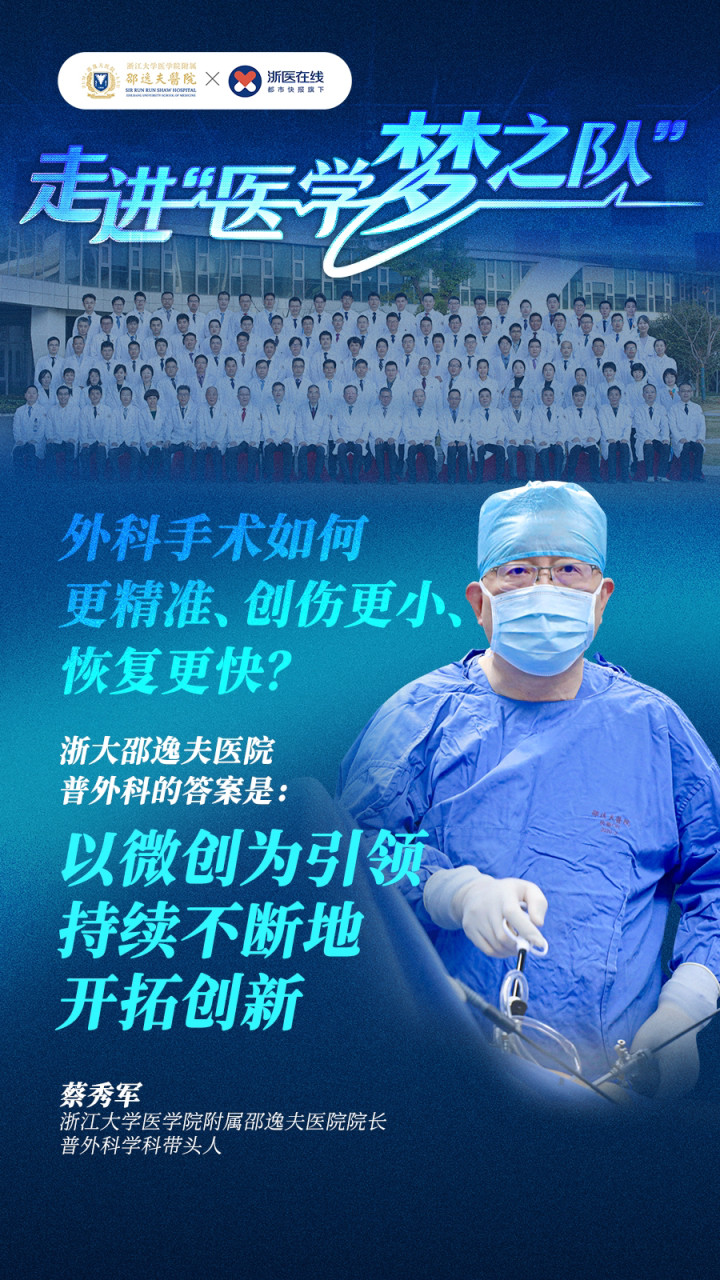

都市快报、浙医在线今起推出走进“医学梦之队”系列报道,在一次次惊心动魄的抢救、一项项敢为人先的创新、一个个领跑世界的突破中,一起感受浙江大学医学院附属邵逸夫医院(以下简称“浙大邵逸夫医院”)医学梦之队挽救患者生命、弘扬医者仁心、奋力开拓创新的“医”线故事。今天,我们走进“医学梦之队”——普外科。

“学科的发展离不开创新,创新的目的是造福患者。哪怕一点一滴地探索,给患者带来一丝一毫的改变,就是创新。”浙浙大邵逸夫医院院长、普外科学科带头人蔡秀军教授说。

浙大邵逸夫医院普外科的发展之路,正是以患者为中心解决临床难题,用创新追求卓越与突破的精彩画卷。

时针拨回1993年冬,普外科创建之初即立下高标准,以微创为引领,深耕临床创新,为微创技术发展打下坚实基础。

1994年,浙大邵逸夫医院普外科实现微创手术里程碑式突破,成功开展了首例腹腔镜胆囊切除术,开启了腹腔镜微创手术的新时代。

自1999年12月起,学科带头人蔡秀军教授以其敏锐的眼光和持续创新的精神,在外科学的微创化与精准化领域持续求索创新,不断拓展腹腔镜下微创手术适应证,系统性建立了腹腔镜肝切除体系;发明多项微创手术器械,先后创建支架法肠吻合术、支架法肠转流术;开创5G超远程机器人微创手术新时代,解决手术力感知缺失的世界性难题。

与此同时,普外科进入卓越发展期,腹腔镜下胃肠手术、肝胆手术、胰腺手术等复杂手术“遍地开花”,将腹腔镜技术积极推广至全国各地,培养大量微创外科人才,引领浙江省乃至全国微创外科的发展。

如今,为推进治疗的精准化、个体化,满足患者一站式就医需求,浙大邵逸夫医院普外科多个亚专科并驾齐驱,成为国内微创外科的标杆之一。三十载光阴,这支队伍完成的不只是技术革新,更像在书写一本微创医学的立体教科书。从无到有、从有到精,他们将“毫厘间的艺术”演绎到极致,让微创技术的星火聚成点亮健康的明灯。

肝胆外科:

微创手术占比90%以上

多项首创照亮生命希望

在肝胆疾病的微创治疗领域,浙大邵逸夫医院普外科是国内当仁不让的王牌团队。每年近万台手术中,九成以上可用微创术式完成,数据背后,是学科带头人蔡秀军教授带领团队绘制的肝胆疾病精准治疗新版图——

从首创腹腔镜刮吸解剖法肝切除术、腹腔镜下区域性肝血流阻断技术,到完成国内首例腹腔镜左肝外叶切除术、首例完全腹腔镜右半肝切除术、首例完全腹腔镜胰十二指肠切除术等里程碑式手术,他们用创新技术在肝脏“迷宫”中精准破题,让中国微创技术在世界外科舞台绽放光芒。如腹腔镜多功能手术解剖器及腹腔镜刮吸解剖法切肝技术目前已在国内外500多家医院推广应用。

2014年,蔡秀军教授团队开展了国际首例完全腹腔镜绕肝带法二步肝切除术(蔡氏ALPPS),提出了肝癌治疗新方案。韩先生是蔡氏ALPPS手术的获益者。当他带着巨大的晚期肝癌病灶来到浙大邵逸夫医院门诊时,传统手术方案已将他拒之门外。经过多学科讨论,蔡秀军教授团队另辟蹊径:先通过转化治疗,力争将不可切除肝癌转为可切除肝癌,一个月后,肿块明显缩小,门脉癌栓缩小,但剩下的正常肝脏仍不够。进一步分析后,团队实施了蔡氏ALPPS方案——

ALPPS是目前治疗余肝不足的可切除肝癌的一种手术方式:第一次手术先用超声刀割开左右肝脏,并扎好血管,阻断了左右肝血流,让更多的血液流至健侧肝脏,健侧肝脏“养大”后,再次手术切除肿瘤所在病侧肝脏。但是,传统ALPPS第一步的切割易引起术后肝脏断面胆漏,严重影响患者预后和第二次手术的开展。

蔡氏ALPPS创新性地通过绕肝带捆绑替代了左右侧肝脏切断分离,阻断了左右肝血流,使第一次手术后肝切面容易发生胆漏这一并发症得到了彻底解决。韩先生的两次手术均通过腹腔镜途径进行,康复非常快——曾经被判“死刑”的生命,在精准手术中重放光彩。

胰腺外科:

全力破解“生命黑洞”

多学科协作下的精准突围

急性重症胰腺炎是临床常见的危急重症,死亡率达20%以上,如同一个凶险的“黑洞”,每年吞噬着无数患者的生命。而在浙大邵逸夫医院,这个黑洞正在被92%的救治成功率慢慢照亮。

浙大邵逸夫医院副院长虞洪主任医师表示,重症胰腺炎患者死亡的一个重要原因是胰腺出现了坏死和感染,“我们首创腹膜后入路腔镜辅助清创,以保证清创的彻底与安全,提高患者的救治成功率。同时,外科、内镜、介入和重症监护室等组成的多学科团队时刻待命为患者保驾护航。”

近期,一位18岁少年的抢救实录惊心动魄:小李因胆总管结石,在当地接受经内镜逆行胰胆管造影术(ERCP),术后腹痛加剧,CT提示胰腺坏死。再次开腹清创后二十余天,小李高烧不止,家人紧急将其送往浙大邵逸夫医院,此时小李已出现脓毒性休克和多器官衰竭症状。

生死博弈开始了,治疗难点也扑面而来:小李腹腔感染控制较难,传统引流效果不佳;肠内营养管意外戳破十二指肠,引发肠瘘,加重感染;多器官功能衰竭需同步支持治疗。

虞洪主任医师当机立断,携多学科团队分两步破局:第一阶段着重抗感染、器官支持和营养支持,以稳定生命体征;第二阶段,分两次手术解决关键问题,尤其是通过腔镜经腹膜后入路微创手术,坏死组织得到彻底清除,创伤小、恢复快,成为扭转病情的关键转折点。

经过术后精细化管理,小李重获新生。通过创新性术式的开展和多学科团队的紧密协作,医院正在为更多重症胰腺炎患者改写命运。

机器人外科:

十年创新改写手术边界

引领未来医疗方向

2015年9月在国内最早获批引进达芬奇手术机器人,2020年12月引进浙江省首台第四代达芬奇手术机器人——在机器人外科的赛道上,浙大邵逸夫医院用十年时间跑出了“加速度”,如今不仅成为省内达芬奇机器人手术量首屈一指的中心,更将微创技术推向极致:随着全球首例机器人辅助单孔腹腔镜左半肝切除术等顶尖术式的突破,机器人手术进入极致微创的“单孔”时代,开启超远程机器人手术新篇章。

蔡秀军教授团队成员、普外科梁霄主任医师是浙江省个人达芬奇机器人肝胆胰手术量纪录的保持者,目前个人达芬奇机器人手术量突破千例。

他回忆起一个印象深刻的病例:41岁的李先生因持续腹痛腹泻来到浙大邵逸夫医院普外科就诊,确诊肝细胞性肝癌,肝左、肝中静脉,下腔静脉及门脉左支均受到肿瘤侵犯。经讨论,团队建议先进行术前新辅助治疗。

李先生的手术难度大,风险极高。得知团队先前成功开展的国际首例完全腹腔镜下下腔静脉切开取癌栓术非常成功,李先生下定决心接受手术治疗。

经过详细评估和会诊,梁霄主任医师为其实施了机器人辅助扩大左半肝切除术+下腔静脉切开取癌栓+下腔静脉壁部分切除重建术。手术非常顺利,李先生恢复良好。

这是国际上第一例完全机器人下肝切除联合胸腔镜下腔静脉切开取癌栓手术,更是团队实现的第三个“全球首例”。

目前,机器人手术等人工智能辅助技术在普外科已普遍应用于肝胆胰疾病、胃肠疾病等领域的诊疗,总手术量突破2000例。站在技术创新的前沿,这支“梦之队”并未止步。当下,团队正就机器人的远程应用开展大量工作,相继实施全球首例5G超远程机器人肝脏切除等高难度手术,为破解基层医疗资源不均衡问题提供解决方案。

胃肠外科:

快人一步重塑观念

为胃肠手术擎起速度与精度

在浙大邵逸夫医院普外科,胃肠与肝胆胰领域的微创技术齐头并进,共同为腹部疾病谱系构建起全方位的治疗体系。普外科主任王先法主任医师介绍,2024年,胃肠外科年开展手术2000余例,其中胃恶性肿瘤超过900例。

数字背后是无数患者的生命奇迹,60多岁的吴大哥就是其中之一。忙于打拼的他忽视了身体警报,直到上腹部持续不适才来就诊,结果查出晚期胃癌伴淋巴结转移。在传统认知中,这种情况被视作一道无法跨越的生命坎。但王先法主任医师和团队大胆创新,先通过三次新辅助化疗让肿瘤及转移灶“缩水”,再运用全腹腔镜下远端胃癌根治术,切除三分之二的胃。最终,病理报告显示肿瘤细胞已完全消失,吴大哥顺利出院,即将开始术后化疗。

“放在过去,这种情况是要‘开大刀’的,而如今,我们可以做到全腹腔镜下的微创手术治疗。”王先法主任医师说,胃肠外科早在2004年就实施了省内第一例腹腔镜下胃切除术,是国内最早将腹腔镜技术应用于胃癌、肠癌及其他胃肠道疾病诊治的先锋单位。“二十年前刚开始做腹腔镜手术时,质疑声不绝于耳,而我们坚持用事实说话——手术流畅、解剖精准、出血极少,这些特点渐渐为我们赢得了同行赞誉和患者信任。”

随着大量临床结果的证实,腹腔镜辅助胃肠手术在全国各大医院铺开,逐渐成为主流。而浙大邵逸夫医院胃肠外科团队始终“快人一步”走在前列,如今已全面开展全腹腔镜下手术。

“通过最规范、最恰当的微创手术方式进行治疗,尽可能让患者受益——减少创伤、更快康复、并发症风险小,微创最大的意义就在于此。”王先法说。

疝与腹壁外科:

高效手术“补洞”快速康复出院

无痛重塑健康生活

在疝与腹壁外科领域,浙大邵逸夫医院普外科凭借“微创、无痛、舒适、安全”的诊疗特色,赢得患者的信赖。

99岁的吴大爷被腹股沟疝困扰数十年,因年事已高,手术风险极大。辗转到浙大邵逸夫医院求医后,黄迪宇主任医师团队联合麻醉科、心内科、呼吸与危重症医学科开展多学科协作,仅用不到半小时就完成了全麻下无痛微创腹腔镜疝修补术,让老人次日即康复出院。

疝与腹壁外科在省内最早开展胃食管反流病和食管裂孔疝的手术治疗,科室与消化内科紧密合作,通过药物、内镜射频、腹腔镜下微创修补术和胃底折叠术等个性化治疗方案,始终走在全省前列。

来自义乌的林先生10余年来深受烧心、反流症状困扰,久而久之牙齿软化松动,口臭严重。经黄迪宇团队实施腹腔镜下微创食管裂孔疝修补术后,次日便出院,口臭问题也迎刃而解。

作为省内最早大规模开展微创疝手术的医院之一,浙大邵逸夫医院开设了全省首个无痛疝病房,如今常规开展微创腹腔镜下各类疝修补手术、局麻下微小切口修补手术,积累了上万例复杂疝、疑难疝和腹壁疾病的微创手术经验。依托互联网医院优势,绝大多数患者可在线完成术前咨询、预约住院到术后随访全流程,实现“最多跑一次”的就医便利。

减重与代谢外科:

从克服疾病到日常管理

减重治疗的“双重使命”

浙大邵逸夫医院减重与代谢外科中心成立于2021年10月,虽然年轻但开展减重代谢外科工作已经有十余年,通过减重代谢手术已经让2800多位中重度肥胖患者重获健康。

25岁的小李曾重达376斤,合并“三高”和严重睡眠呼吸暂停综合征,只能坐着或趴在墙上睡觉。入院时,他的体重指数(BMI)接近60,远超外科指南规定的手术指征(BMI≥32.5),并伴有严重水肿,随时有心力衰竭风险。

普外科于卫华副主任医师团队为其精准实施腹腔镜下袖状胃切除术,仅用三个小切口,在不改变胃原有解剖结构的基础上,将小李的胃变小、变细。四个月后,他已成功减重126斤,现在体重250斤,各项指标明显好转。小李感慨:终于能躺平睡个安稳觉了。

“减重手术的核心是治病,而非单纯减肥。”于卫华副主任医师表示,肥胖是一种慢性代谢性疾病,往往伴随胰岛素抵抗、糖尿病、代谢综合征、高血压等严重并发症,可直接威胁患者生命和生活质量。

对于减重手术,国际上多采用五孔法。作为省内规模最大且唯一拥有减重专科病房的中心,浙大邵逸夫医院减重与代谢外科中心充分发挥微创技术优势,对减重微创技术进行改良,开展“小三孔”和“单孔”腹腔镜微创术。

对不同阶段的肥胖患者,个性化选择术式:对轻中度肥胖、药物疗效不佳的,采用胃转流支架置入术;对BMI≥27.5、伴有严重糖尿病无法改善的患者,考虑胃旁路术;对BMI≥45的患者则考虑袖状胃切除联合近端空肠旷置术。

“除手术治疗外,我们也积极向大众传播科学减重理念和营养知识,致力于将健康管理的关口前移。“管住嘴、迈开腿”,这是任何减重方法的基石。”于卫华强调,科学饮食和运动才是实现健康体重的根本之道。

IBD外科:

挑战“绿色癌症”

多种治疗方法联合出击

IBD是炎症性肠病的简称,主要包括克罗恩病和溃疡性结肠炎,近年来发病率持续攀升。“目前IBD尚无法根治,被称为‘绿色癌症’,但我们可以通过规范治疗使其得到有效控制。”普外科周伟主任医师介绍,多年来,医院凭借精准的药物和手术治疗,为众多IBD患者重燃生活希望。

20岁的晓梦,从十余岁起便饱受腹痛、腹泻的折磨,病程漫长而痛苦,后来更是出现腹腔肠内瘘,在当地做了左半结肠切除和结肠造口。此后,晓梦仍反复发热、腹痛、无法进食,体重下降明显,长期卧床,仅靠肠内营养维持,还逐渐出现腹膜后脓肿、下肢肌肉萎缩、全身广泛静脉血栓,已然无法正常生活。

一年前,晓梦在浙大邵逸夫医院被确诊为克罗恩病。周伟介绍,患者一入院就因为严重贫血、低蛋白血症、重度营养不良收入ICU,多处肠瘘和长期炎症导致的小肠癌变几乎让她命悬一线,病情非常棘手。经过一个月营养支持和反复的多学科评估,周伟团队决定放手一搏,为晓梦实施高难度手术。幸运的是,手术很成功,这位曾经体重70斤骨瘦如柴的女孩,如今已稳步增加至130斤,重现青春光彩。

相对于克罗恩病较高的手术率,溃疡性结肠炎通过规范药物治疗能得到病情控制,可一旦出现并发症手术时就需要切除全部大肠。对于这类患者,团队创新开展腹腔镜下全结直肠切除联合回肠储袋重建术,并运用蔡秀军教授团队发明的可降解肠转流支架避免肠造口,更微创地重建消化道,为患者带来福音。

“把握手术时机很关键,IBD患者出现肠梗阻、肠瘘或者药物无法改善病情时,就要考虑手术治疗,部分病变局限的克罗恩病患者早期手术疗效更好。”周伟介绍,目前中心IBD手术量已超过2000例,其中过半患者来自省外。

作为多学科协作的典范,IBD中心会聚内科、外科、影像、病理、营养、康复、护理等多领域专家,通过精准微创技术和严格的围手术期管理,帮助患者安全“闯关”。