父亲总是朝河对岸看,挑水的那个女学生眉清目秀。他动心了

我的母亲唐桂英,11岁丧父,靠外婆种小菜和给人洗衣服为生。

母亲人聪明,学得快,去私塾偷听上课,认了不少字。教私塾的甄先生生出怜惜之情,主动教母亲,不收一分钱。

母亲很争气,后来考上成都的女子高中。

母亲原本有个弟弟,很早夭折了。大人们商量,把母亲的堂弟过继给我外婆做养子。家里有了男丁,能立住门面了。

母亲很喜欢这个叫忠志的弟弟,清早上学堂前,每天带着他去河边舀水浇地。

那是一条注入毗江的无名小河,七八米宽,河面有座小桥,当地人叫“趴趴桥”。桥这头,是成都的天回镇;桥那头,是成都的三河场——每逢晴天,附近受训的军官出来做操,其中就有我的父亲傅成法。

河面有座小桥,当地人叫“趴趴桥”

要是没遇见我父亲,母亲可能一辈子在成都教书,过完安逸的一生。

我父亲比母亲大12岁,两人都属虎。父亲是浙江浦江县白马镇五丰村人,年轻时当过裁缝,手艺了得。抗战爆发后,父亲被国民党抓壮丁,随部队撤退到大后方。他体格结实,作战勇敢,一路在军中升至团长。

出操时,父亲总是朝河对岸看,挑水的那个女学生眉清目秀。他动心了。

父亲请的媒人是甄先生。

但外婆极力反对这门婚事。她说,女子远嫁,再没机会回娘家。她不愿女儿受这份苦。

晚年时父亲说,当时他抽出枪,拍在外婆家的桌子上,“你同不同意!”

我们追问,那母亲呢?母亲本人从来没有正面回答过这个问题。我们听到的一种说法是外婆越不同意,母亲越要嫁,另一种说法是母亲也动心了。

不管怎样,父亲最终娶到了如花似玉的母亲。1946年秋,我的大哥在成都出生。父母取“蓉城”的谐音,给儿子取名为“庆荣”。

父亲死活不肯,怕母亲有了外面的工作,会变心

母亲远嫁的日子,果然艰难。

1947年,父亲带着母亲和大哥,回到阔别十年的浦江白马。

他们一进家门,就有个女人昏了过去。

原来父亲在老家还有个包办婚姻的未婚妻,是他的姑表妹。这个表妹很受奶奶喜爱,一直在等我父亲回来。没想到等来的是这个结果。已经是老姑娘的表妹,只得另嫁他人。

作为不受欢迎的人,母亲跟着父亲搬到一座旧庙里栖身。直到我3岁,他们才借钱在村里买了一幢小楼,才有了家。

有一段时间,父亲在外地任职。母亲听说他有了女人,抱着我大哥赶过去,被父亲打得头破血流。

父亲真不应该啊!

母亲遗像

母亲从不发火,也从不说父亲不好,唯独这件事多次提起。

我奶奶一直不喜欢我母亲。1950年到1960年之间,母亲接连生下我二哥庆华、我、小弟庆才。即便如此,仍得不到奶奶的认可。奶奶活着时,母亲从不跨进那个家门。

新中国成立后,父亲又做回了裁缝。但旗袍已经不再时兴,父亲的手艺没了市场,靠背毛竹、干农活为生。

母亲文化程度高,镇上的小学想请她当老师。但父亲死活不肯,怕母亲有了外面的工作,会变心。

母亲在家,白天下地、砍柴、挑担,晚上养猪、纳鞋底、做衣服,每天忙得脚不着地。

因为不得志,父亲变得脾气不好。他和母亲上山砍柴,母亲身板小,要背100多斤的柴,豁了命挑,也走得很慢。父亲就在后头用扁担追打。

整个白马,唯一怜惜母亲的,是我的二姑银福。二姑约母亲砍柴,先帮母亲砍好一担柴,挑到离家近的地方,再让她挑回家。

二姑嫁到杭州后,没人帮母亲了。好在,我们四兄弟渐渐长大。父亲一动拳手,我们就把母亲牢牢护在身后。

对父亲,我们有敬,有怕,有爱,也有恨

父亲一直对养女儿有情结。娶母亲之前,他结过一次婚,夫人姓常。生下一个女儿后,常夫人带着孩子和一位军官生活在了一起。离开重庆后,父亲就没再见过这个女儿。

有一年,父亲喜出望外,说收到大姐(他和常夫人的女儿)来信了。不知怎么,后来又没了联系。

父亲收养了一个上门要饭的女孩。母亲善良,自家孩子都养不起,还默许父亲收养。父亲打儿子,但从不打骂这个女儿,一直把她养大,送她出嫁。

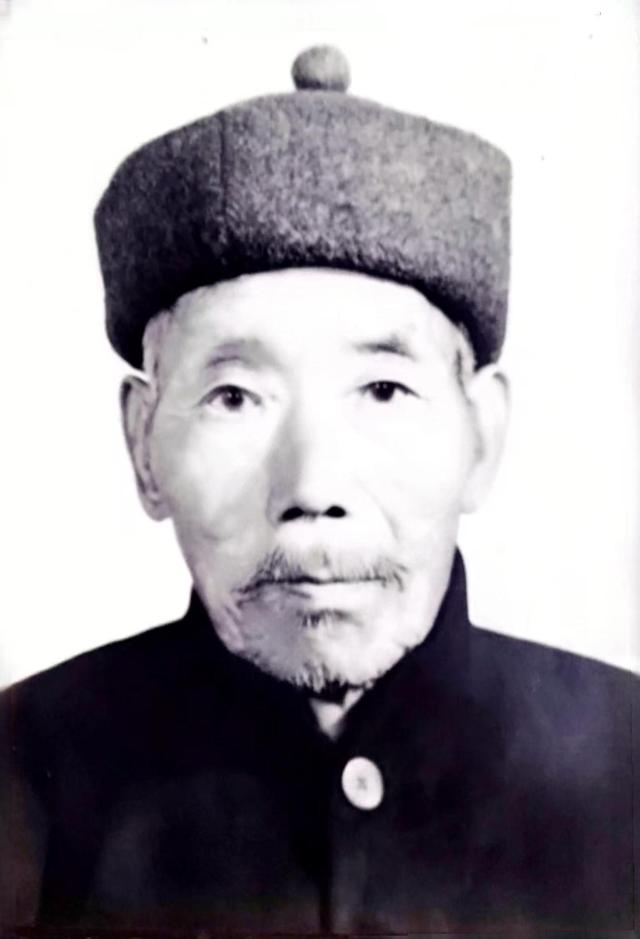

父亲遗像

我们四兄弟对父亲的感情很复杂。在我们眼里,父亲是抗日英雄。他参加中国远征军,打过日本鬼子。最惨烈的一仗,敌人一夜发起13次冲锋,父亲一人操控三台机关枪顽强抗敌。父亲练过拳脚,机枪、步枪枪法娴熟,号称“神枪手”。

对父亲,我们有敬,有怕,有爱,也有恨。

但对母亲,我们一致认为,她是天底下最好的慈母。

但凡有好吃好喝的,母亲首先俭省给我们。每到我们兄弟生日,她会“变”出两个水煮蛋,从没少过。饱肚都难的年月,这份生日礼物过于珍贵。

母亲走后,再没人生日时给我煮水煮蛋了。

母亲想去外婆坟前磕个头,路途遥远,只能捧着来信痛哭一场

母亲常提到成都的故乡:天回镇。

她说,天回镇在古代是蜀道的起点。安史之乱时,唐玄宗逃难经过天回镇,恰好传来捷报。这是天子回銮处,所以叫“天回”。

想到天回镇和娘家的亲人,母亲伤心、掉泪。

她常梦到跟父亲坐吉普车离开成都的场景。外婆和桂芳小姨哭成了泪人,忠志舅舅在车后头追,哭着喊:大姐——大姐——你别走——

母亲到死都是一口成都话。除了家人和少数几个邻居,没人能听懂。母亲聪慧,不是学不会浦江方言,而是不肯割断了和故乡最后的牵连。

成都的桂芳小姨和忠志舅舅来信很勤,每封信母亲都看了无数遍。

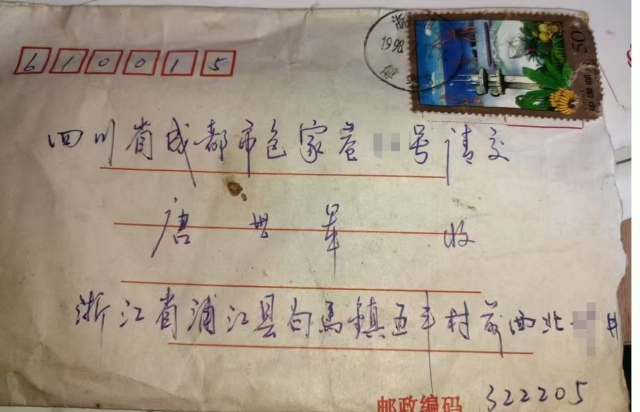

1995年小弟写给世军表弟的信

小姨不识字,由当邮递员的小姨夫代写。小姨一共生了八个孩子,只养大了二子二女:勤章、勤山、勤华、勤蓉。

舅舅没读过书,到部队后学了文化和驾驶技术。退伍后,舅舅在成都当公交司机,膝下有一对儿女:世军、玉梅。

舅舅的信总写得很长,青菜多少钱,萝卜多少钱,柴火又涨价……他的字像柴棒架起来一样,不好认。但母亲都能看懂。每一封成都来信,母亲必回复。再没钱,她也会想法省下邮票钱。

“梦里依稀亲人面,忽见信来喜煞人。”这是大哥写母亲的诗句。要是母亲笑眯眯的,迫不及待给我们读信,肯定有好事;若默默垂泪,则大事不妙。

收到外婆“没了”的那封信,母亲太痛苦了。明明母亲离开成都时,外婆还身体硬朗,她是思女心切,日夜流泪,身体才早早垮了。

母亲想去外婆坟前磕个头,路途遥远,拿不出路费,只能捧着来信痛哭一场。

母亲拉着我们四兄弟的手,用最后一口气说了三个字

长期操劳、营养不良,母亲得了气管炎、肺气肿、心脏病,还有严重哮喘。最后几年,她连二层楼都爬不上去。

父亲表现出了从未有过的惊慌,四处寻医问药,问到哪里有个名医,就让人拉着板车,带母亲去看病。

1978年,农历十月廿五日,病榻上的母亲气息奄奄。嫁到杭州的银福二姑赶来,送母亲最后一程。

我们四兄弟,大哥已成家,其他三个也能帮家里干活了。日子刚好些,老天就把母亲收走了。

1995年小弟回成都探亲,与舅舅和几位表兄弟合影

母亲拉着我们四兄弟的手,用最后一口气说了三个字:“天回镇。”我们都懂,她要我们替她回去。

一只小飞蛾绕母亲飞了几圈。世界上最疼我们的人,走了。

母亲走的那晚,父亲抱着她,坚持跟她躺在一个被窝。直到母亲身体凉透,他都不肯松手。

母亲“走”时,父亲才六十出头。他没有再婚,直到83岁过世,与母亲合葬在一起。

舅舅欢喜得很,小姨激动地掉泪,他们不停问起我们的近况

母亲过世后,给成都亲人写信的任务交到了我们手里。后来又开始通电话。白马虽然离成都很远,但成都亲人的状况我们都知道。

勤章表哥,在大连当兵,退伍后留在了大连。他喜欢喝茶,母亲曾给他寄过自己炒制的新茶。

勤山表哥,在乡下当兽医,1998年去世,小姨经历了白发人送黑发人的痛苦。

勤蓉,摆摊卖服装,勤华,当了农民。

世军表弟,顶舅舅的职,开了公交车。玉梅表妹,最有文化,念了大学。

我们四兄弟中,大哥种地、种葡萄。二哥打过铁、挖过煤,婚后一人养全家,白天上班,晚上去浦阳江捕鱼。

第一排左起:二哥、银福二姑、大哥,第二排左起:小弟、我。照片摄于2011年。第一排的三位都已去世

小时候,父亲想把我过继给别人。银福二姑没有儿子,也想收养。但我坚决不肯。1990年和妻子郑根花结婚后,我们生下两个女儿:淑云、淑青。

我和根花种菌菇,折了本。我去外地做水果生意,赚了点钱。喜滋滋回家,路上被贼惦记,一分没留。根花说我命里没财,不许我再折腾。

我们兄弟里头,小弟庆才脑子最活。退伍后,他在杭州当司机。1993年,他借钱买了辆货车,专门在义乌小商品市场门口跑长运。

1995年,小弟、小姨和舅舅合影

1995年3月,小弟接到跑成都的单子。到成都后,水也没喝一口,他就去了天回镇和三河场,找我们的舅舅和小姨。

舅舅欢喜得很,小姨激动地掉泪,他们不停问起我们的近况。小弟向他们保证,一定带着三个哥哥到成都,整整齐齐地给外婆上坟,给舅舅和小姨磕头。

我们四兄弟“密谋”,等孩子大了,兄弟们结伴去天回镇

去天回镇,越发成为我们兄弟几个的“执念”。

但大家都不容易,每天为生计奔忙,既没有时间,也没有一笔充裕的钱让我们能体面地去成都。

1995年小弟探亲时和成都亲人的合影

我做过一个梦,母亲站在大哥家的窗格子底下。我喊她,她不理。我狠命掰她肩膀,她一回头,我看到一张灰白的脸。母亲是在责怪我还没带她回天回镇吗?

2011年,二哥确诊得了肺癌,没多久就去世了。二哥在时,我们四兄弟常常“密谋”,等孩子大了,兄弟们结伴去天回镇。我们想好了怎么走,坐什么车,给舅舅和小姨多少红包,带什么特产。

二哥病故后,舅舅决定来浙江看我们。舅舅来浦江的时间,定在2012年端午节。

我跟大哥、小弟反复商量怎么接待。但去义乌机场,只接到了玉梅表妹一人,舅舅临行前心脏不适,坐不了飞机。

又等了三年,2015年正月,舅舅终于来浦江了。跟着玉梅表妹一家自驾来的。

我们兄弟早早候在村口。妻子根花烧好了一桌菜。见面后,大哥左手握着舅舅的手,右手不停揩眼泪。他是我们兄弟中唯一被外婆、舅舅和小姨都抱过的人。

2015年春节舅舅来白马。第一排左起:我、舅舅、大哥,第二排左起:小弟、玉梅表妹一家

晚上,舅舅不肯住旅馆,一定要和我大哥睡一张床。

第二天,舅舅冒大雨上山,给姐姐、姐夫上坟。68年前,母亲离开成都时,我大哥还是婴儿,舅舅也不过半大的孩子。如今,母亲“住”进了墓碑里,舅舅和大哥也成了小老头。

“大哥、大姐,我看你们来了。”舅舅摸着坟前的三棵常青树。他内心的波澜,没人能懂。

住了两晚,舅舅跟表妹一家回去了。这一去,就成了永别。

2019年1月,舅舅过世。

第二年7月,桂芳小姨也走了。小姨念叨了我母亲一辈子,为她掉了许多泪。自1995年小弟去看她后,她一直在等我们,死都没等到。我真该死啊!

我让女儿赶紧给我买绿皮火车票,我要慢慢地回到天回镇

我跟母亲长得最像,生的病都一样,心脏病、肺气肿、气管炎,吃了十几年的药,上街买菜都气喘,出门很费劲。

2024年6月,我的女儿淑青到成都参加培训。她见到了世军表弟和玉梅表妹,还特意绕到天回镇,拍了天回镇的视频。

视频里,天回镇还是川西小镇的模样,保留着赶集的传统。但许多待拆的老房子都搬空了。

女儿说,“老爸,你再不去,就来不及了,这里会变成新的城市。”

我说,去!

女儿又说,“老爸,你身体不好,要不等到天凉快一些再走?”

我想,二哥走了,大哥也走了(2023年去世),我还能等几年?我都人生七十古来稀了。

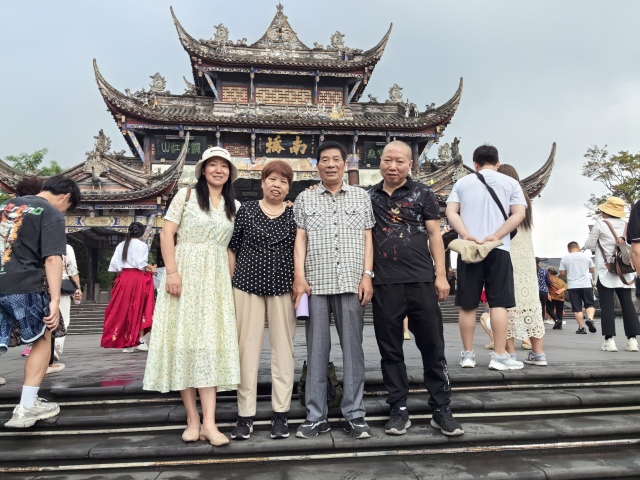

2024年我和根花第一次见到了世军表弟(右一)和玉梅表妹(左一)

我让女儿赶紧给我买绿皮火车票。我说我不要坐飞机和高铁,速度太快,我要慢慢地回到天回镇。

6月23日,我带着速效救心丸等一大袋药,妻子根花陪着我,从白马出发,乘乡村公交,再转城际大巴。在金华火车站,我们坐上K529次火车。

上火车前,我一再叮嘱两个女儿,我要是路上有什么不测,那是我的命,你们不要为我担心。

绿皮火车开了26个小时,停靠在成都东站。想了71年,盼了71年,我终于踏进成都的地界!

这是我第一次去这么远的地方。

2024年我(左四)和根花(左三)在勤华表妹(左二)家

我在玉梅表妹家整整躺了一天。第二天,强撑着疲惫的身体,去给外婆、舅舅和小姨上坟。除了玉梅,我跟世军、勤蓉和勤华等也都是初次见面。他们说四川话,我和根花说浦江话,语言不通,但没有丝毫陌生感,这就是血浓于水的亲情吧。

我到过天回镇了,代母亲看过生养她的家乡了!我这辈子再没什么遗憾。母亲若地下有知,也该瞑目了。