1975年,病危中的周恩来向秘书交代了一个隐藏心中40多年的秘密:“请告诉文物局负责人,当年袁世凯称帝时,‘筹安会六君子’的第一名参加了共产党,是我介绍并直接领导他的。” 1975年冬,周恩来总理病情日益严重,在北京医院的病榻上,他向秘书王冶秋交代了一个隐藏心中46年之久的秘密:"请告诉文物局负责人,当年袁世凯称帝时,'筹安会六君子'的第一名参加了共产党,是我介绍并直接领导他的。"这个令人惊讶的历史真相指向了杨度——这位在中国近代史上备受争议的人物。 奇妙的是,杨度于1931年9月17日逝世,恰好是"九一八事变"爆发的前一天。作为"末代帝师",他的一生经历了清末、民初的政治风云,最终在极为隐秘的情况下与中国共产党结下了不解之缘。 杨度出生于湖南湘潭的书香世家,早年留学日本,受到明治维新思想的影响。他与梁启超交好,在梁启超发表《少年中国说》后,创作了《湖南少年歌》以呼应,发表在梁创办的《新民丛报》上。 留日经历使杨度接触到君主立宪思想,他认为这是救国的良方。回国后,他积极投身政治活动,逐渐成为清末立宪派的重要人物。这一时期的杨度,思想上已经开始从传统儒家知识分子转向现代政治理念的倡导者。 辛亥革命后,袁世凯就任中华民国大总统。杨度于1915年写下《君宪救国论》,再次鼓吹帝制,认为"中国如不废共和,立君主,则强国无望"。 "筹安会六君子"中,杨度与其他成员如孔祥熙、严复等人的关系复杂而微妙。他们虽同为帝制支持者,但各自的政治立场和后来的命运却大相径庭。杨度在筹安会中扮演的核心角色,使他在帝制失败后成为众矢之的,其政治形象一度跌入谷底。 1922年直奉战争期间,孙中山准备北伐,途中遇到陈炯明叛变的危机。孙中山请出杨度从中调解,杨度通过自己的关系网络,成功劝说当时的大总统曹锟制止了吴佩孚对陈炯明的军事支持。 北伐战争前夕,杨度结识了李大钊和中共地下党干部胡省三,这成为他人生轨迹的重要转折点。李大钊作为中国最早传播马克思主义的先驱,他的革命理论和实践给杨度留下了深刻印象。通过与李大钊的交往,杨度逐渐接触到马克思主义思想。 1927年,北洋军阀张作霖在北京大肆搜捕革命人士,李大钊等人被捕入狱。此时,杨度挺身而出,竭力设法营救李大钊等革命志士。为筹集营救资金,他甚至不惜卖掉自己的住宅。尽管最终未能成功——李大钊于同年4月28日被张作霖残忍杀害——但杨度的这一行动表明他已经在行动上开始支持共产党人的革命事业。 北伐胜利后,杨度来到上海,通过章士钊的介绍认识了青帮头目杜月笙。杜月笙赏识杨度的才华,聘请他为名誉顾问,每月给予二百大洋的酬劳,还在法租界为他安排了一栋洋楼居住。表面上看,杨度是青帮大佬的座上宾,实则他利用这一身份和优越条件,为中共地下党员提供了重要的掩护。 1929年秋天,白色恐怖笼罩全国,中共组织面临严峻考验。就在这危急时刻,杨度申请加入中国共产党,由潘汉年担任介绍人,周恩来亲自批准其入党申请。从此,杨度与周恩来建立了单线联系,周离开上海后,则由夏衍接替与他的联系工作。 在上海租界的特殊环境中,杨度巧妙地利用自己的社会关系网络和公开身份,为党的地下工作提供了诸多便利。他与租界当局、社会名流甚至国民党高层都有交往,这些关系成为他掩护革命同志的重要资源。其中,杨度对毛泽东的早期评价颇为敏锐,他曾断言"毛润之能得天下",展现出惊人的政治洞察力。 杨度的党员身份在当时是绝对机密,即使是国民党情报机构也未能察觉。1931年9月17日,杨度在上海去世,带着这个秘密离开人世。在长达几十年的时间里,杨度作为中共党员的身份鲜为人知,他成为了历史中的"隐形人物"。 直到1975年冬,病重的周恩来总理在与秘书王冶秋谈话时,才揭开了这段尘封已久的历史。周恩来表示,如果重新修订《辞海》,对中国近代历史人物应当客观公正地评价。他特别提到:"杨度晚年参加了党,是我领导的,直到他死。" 1978年,王冶秋在《人民日报》发表题为《难忘的记忆》的文章,正式披露了杨度入党一事。至此,这个被隐藏了近半个世纪的历史真相终于浮出水面,为杨度的一生画上了一个出人意料的句号。

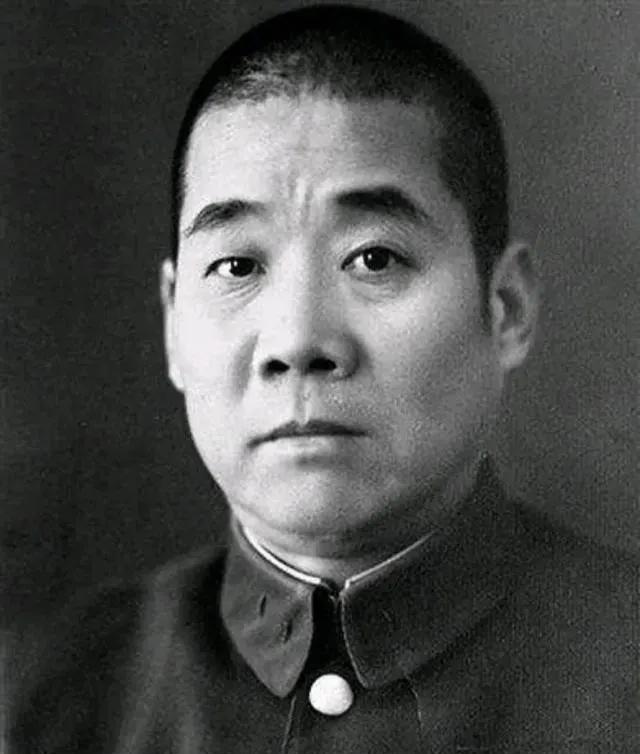

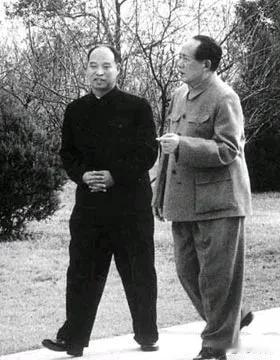

评论列表