清朝那会儿,多尔衮可是个超有故事的重量级人物,他的命跟顺治皇上绑一块儿了。不过,他死后发生的很多事情,压根儿就是他做梦也想不到的。

说到多尔衮这个人,他做的是好事还是坏事,从清朝一开始那会儿,就有人在议论纷纷了。这个话题一直聊到了乾隆皇帝的时候,大家才算是有了个比较一致的看法。

【被开除“族籍”的多尔衮】

清朝那会儿,宫里的事儿可热闹了,特别是那些宫斗,但好多穿越小说光盯着妃子们怎么争宠了,这其实只看了个皮毛。真正的宫斗大戏,那得看谁掌握了国家的大权,那才是关键。

这种争斗才真够劲,不光是发生在亲如兄弟的叔侄、兄弟间的剧情,用的招数还特别狠辣,输掉的那个,肯定得掉脑袋,没得跑。

多尔衮他们家跟皇位关系紧密得很。虽然他活着时过得挺滋润,有权有势,但一死,麻烦事儿就一窝蜂地冒出来了。

多尔衮身为努尔哈赤的骨肉,从某种程度上讲,他的人生轨迹早已被划定。

多尔衮生在动荡的年代,从小就进了军营,跟着老爹和兄长到处打仗。他打仗的本事,那时候就显现出来了。虽说多尔衮能耐大,但他的野心其实不算大。皇太极突然去世后,多尔衮自己站出来,推举福临做了皇帝,这位皇帝就是顺治。

要是历史真按这路子走下去,顺治帝或许得打心底里谢谢多尔衮。但说实话,朝廷里的事儿,哪是那么容易就“你对我好,我就对你好”能解决的。

1944年那会儿,多尔衮碰上个硬茬儿,就是农民头儿李自成。对付这家伙,多尔衮可没少动脑筋。最终,在山海关那块地方,他把李自成给摆平了。要不是多尔衮出手,清朝要想快点一统天下,可就没那么容易了。

顺治小皇帝那时候还挺年轻,多尔衮借着摄政王的身份,把大权都抓在了自己手里。那时候他心里也明镜似的,知道将来这天下迟早得交到顺治手上。所以他想着,早点给顺治上一课,对自己以后也有好处。

多尔衮辛辛苦苦打下了江山,顺治可以说是直接捡了个便宜。不管怎样看,顺治好像也没啥理由恨多尔衮,哪怕那时候多尔衮在朝廷里势力大得吓人。

但是,多尔衮的寿命不长,他在1650年那会儿就走了,那时候他才39岁,正是个身强力壮的年纪。

外国来的那些传道人也说了那时候的事儿:多尔衮打猎时一不小心从马背上摔了下来,他以前打仗留下的老伤也因此变得更厉害了。到最后,他很可能就是因为心脏上的毛病没的。

死讯传到京城,整个朝廷都炸了锅,大臣们都没想到这事儿来得这么突然。顺治皇上也一下懵了,他赶紧下命令:让大臣和老百姓都换上丧服,全国哀悼。

多尔衮的棺材一到北京,顺治帝就带着贝勒爷、小王子、还有满朝文武出去迎接,一直迎到了北京城东直门外面。顺治帝还特意发了道诏书,说多尔衮死了,诏书里把多尔衮以前的功劳好好夸了一顿。

那个人已经走了,遗诏里头写得清清楚楚,按理说不会再有啥新变故了。他的家里人嘛,本该是享不尽的荣华富贵,安安稳稳过一辈子。

多尔衮去世仅仅三个月后,事情就有了新的转机。

顺治帝仿佛一下子开了窍,为了“加强自己的皇位统治”,他利用了多尔衮的政敌,比如苏克萨哈、济尔哈朗这些人,让他们站出来指控多尔衮。接着,顺治帝就宣布了多尔衮的几大罪状,说他“真的想造反,这让老天爷和老百姓都感到非常愤怒”。

外国传教士卫匡国在他的书《鞑靼战纪》里写了这么一件事:顺治皇帝当时气坏了,下令把多尔衮的坟给扒了,把尸体挖出来。先是拿棍子一顿揍,接着又用鞭子抽,最后连脑袋都给砍了,还把尸体扔出来让大家看,真的是特别狠。

那座原本装饰得富丽堂皇的陵墓,多尔衮仅仅安息了几个月的时间。

而且啊,那些以前跟着多尔衮混日子的大臣们也倒霉了,好多他的心腹要么被杀了头,要么就被革了职。

这个大臣活着时对清朝皇室有很大功劳,但他一死,他的家人可就遭殃了,日子肯定不好过。

多尔衮有个闺女,叫爱新觉罗·东莪,是她和第六个妃子瓜尔佳氏生的。这小姑娘打小就机灵得很,多尔衮活着的时候特别宠她,结果把她惯得有点叛逆,那些复杂又严苛的规矩,她都不太愿意遵守。

有非正式的历史记录说,东莪爱换上男装出去玩,跑到东城福国寺时,碰巧遇上了一位书生。他俩一见如故,聊得特别投机,感情也一天天好起来。可就在这时,多尔衮突然让东莪去订婚。好在没多久,多尔衮就去世了,这订婚的事也就这么算了。

顺治帝处理完多尔衮的后事,心里也惦记着多尔衮的家人,随后就吩咐把东莪交给信郡王多尼去照顾。

说实话,顺治对信郡王也挺不放心的。他一开始继承了他老爹豫亲王的位子,但后来就给改成了信亲王。要说亲戚关系,多尔衮还是他大爷呢。多尔衮一出事儿,他的头衔就从亲王降级成了郡王。

1658年的时候,顺治皇帝出人意料地派信郡王去当安远靖寇大将军,领兵去攻打南明的军队。没想到,这场仗打了3年,信郡王却因病去世了,那时候他才26岁。

他离世之后,多尔衮的女儿东莪究竟何去何从,历史上就没了确切的说法,这让老百姓有了很多猜测和想象的余地。

说白了,顺治当年没对多尔衮的家人下手,她后来被杀的可能性也就不大。在那个封建王朝,一个在“坏臣子”家里长大的女孩,基本上也闹不出啥大动静。对顺治来讲,要是真做得太绝,杀了人家全家,反而会被人骂“心狠手辣”,没一点人情味。

多尔衮活着那会儿,肯定没想到,自己明明立了那么多大功,最后咋就被抄家掘坟了呢。但你要是好好琢磨琢磨那段历史,就能瞅出点门道来,其实这一切啊,都是早就注定了的。

【盖棺定论要等一个世纪】

咱们再聊聊皇太极去世那会儿的事儿,那时候,皇子们为了抢皇位,那斗争可是真挺大的。多尔衮心里肯定也有那么点小九九,但他已经没办法直接坐上皇位了,除非他能像明朝的朱棣那样,玩点手段。

因此,机灵的多尔衮琢磨出了“掌权”这条路子。福临和他母亲孤儿寡母,不得不服从。这样一来,就形成了这样一个场景:就算多尔衮啥也不吩咐,只要他踏进朝廷,好多大臣立马就跪下了。

多尔衮活着的时候,住的睿王府那叫一个气派,比皇宫还要大上一圈。他虽然没当皇帝,但过的日子跟皇帝没啥两样。那时候顺治皇帝还年轻,不过他可不笨,心里头憋着一肚子火呢,只是碍于情面没说出口。可他这面子丢了,总得找个机会给挣回来。

再说,顺治和豪格那可是亲兄弟。多尔衮那时候,二话不说就给豪格安了个谋反的罪名,直接给处决了。顺治那时候还小呢,整天哭得死去活来的,连饭都吃不进去。

还有件事挺让人咋舌,就是多尔衮娶了顺治的皇嫂孝庄皇太后。这事儿要是真在历史上发生过,那顺治可就成了大伙儿的笑料了。在那个封建的年代,顺治心里头得承受多大的思想重压,想想都知道。

肯定地说,要抹掉多尔衮在历史上留下的功绩,仅仅依靠顺治帝一人的力量那是远远不够的。

清军打进关内后,多尔衮搞了好些治理国家的新办法,像是“给官员立规矩”、“招揽汉族能人”这些。虽说这些事儿长远看挺不错的,但那时候可就把满清那些贵族给得罪了。

所以,多尔衮一死,立马有人跳出来讲,他挑官员就凭自己高兴,别的不管不顾。

多尔衮一死,那些爱拍马屁的人就再也憋不住了,一个个都冒了出来。他们心里清楚,多尔衮生前干的那些事儿给顺治帝心里头留下了不少疙瘩。于是,这些人就开始在顺治帝耳边吹风,一点点地把那些疙瘩给吹大了。

这背后,其实就是八旗内部在互相斗来斗去。多尔衮生前的那些亲信,一个个都跟精明似的。他们看出形势可能会变,就抢先一步,把多尔衮做的那些坏事给抖搂出来了。结果,多尔衮死后还被抽了一顿鞭子,真是惨啊。

说到底,多尔衮就算心里头有点想反叛的小九九,但他一死,这些事也都该烟消云散了。顺治皇帝要是肚量大点,还能落个好名声呢。说实话,历史上就是那么回事,“少了多尔衮,大清国的开头可就没那么顺当了”。

顺治这回真是做得太绝了。按照老一辈传下来的迷信说法,人要是死了还被挖坟、抽打尸体,那就没法投胎转世,连来世都没了。

历史这东西,真的很难预料。多尔衮去世时,已经算是年轻有为却早逝了。可顺治呢,他去世的时候竟然只有24岁,那简直就是“短命”了。

可能就是因为这个,多尔衮的女儿才逃过了一劫。毕竟皇上也得顾及大家的看法,要是真把多尔衮一家都杀了,那以后人们肯定会说顺治皇帝心狠手辣,连亲人都不放过。

尽管顺治帝极力避免提及与多尔衮有关的一切,但后来还是有人不动声色地把这些事给记录了下来。

过了一个多世纪,乾隆皇上又琢磨起多尔衮来了。在他看来,那些所谓的“坏话”压根儿不用放心上,他只关心多尔衮的贡献给自己带来了啥好处。他跟顺治的想法,那可是两码事儿。

满族人数不算多,能人更是稀少,要想管好这么大个国家,真不是件简单的事儿。顺治那会儿,国家也不算太平。多尔衮在那时候定下了不少规矩,对稳住清朝的江山可是功劳不小。而且吧,他的思想还挺开明,就算还在跟明朝剩下的人马打仗,他也愿意让汉人出来做官。

多尔衮在搞赋税劳役那套制度时,是照着明万历年间那本会计账本来弄的,这事儿对后来影响可不小。

讲多尔衮想篡位,那也就多尔衮和顺治两人之间的事儿。不管最后谁真的坐上了皇位,他们俩都得先顾着满族贵族集团的利益。多尔衮那时候,也搞了个等级制度,清清楚楚地说了,王公贵族们在政治、经济上都有特别的好处。

乾隆站在自己的时代角度,琢磨了多尔衮为啥会获罪、被削爵,同时他还得替他的曾祖父顺治帝说几句公道话。他最后觉得吧,顺治帝那时候太小了,根本没法自己拿主意。周围那么多人七嘴八舌的,搞得顺治帝在皇权乱套的情况下,就糊里糊涂做了决定。

所以,他觉得,那些背地里说多尔衮坏话的王公贵族,才是真正的罪魁祸首。他们因为被多尔衮动了奶酪,心里头憋着气呢,一门心思想着要通过顺治皇帝把失去的利益给捞回来。说白了,他们就是看不惯别人好,嫉妒心强。

因此,乾隆皇帝下令恢复了多尔衮摄政王的头衔,并让他在太庙中享受祭祀。他还吩咐按照亲王的级别,给多尔衮重修了一座陵墓。

乾隆爷那时候说话那可是金口玉言,他说啥,别人都不敢吭声。就这样,多尔衮在被踢出历史舞台128年之后,又找回了自己的位置。

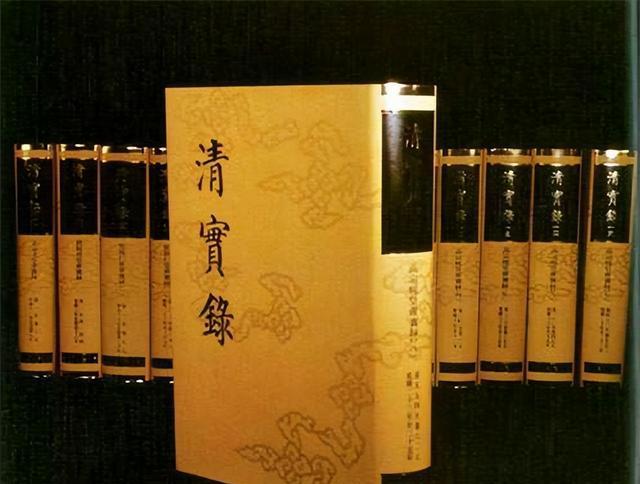

《清实录》算是清朝挺关键的一份资料,里头记录了不少清朝发生的种种事情,特别是皇帝们的日常言行。乾隆皇上在查历史资料时,最爱翻的也是这本《清实录》。

1773年那会儿,乾隆皇帝亲自跑到多尔衮的墓地看了看,发现那地方因为好久没人管,都荒了。于是,他就下令让人去好好清理打扫了一下。

可以说,他用自己独到的眼光,为多尔衮翻了案,认可了多尔衮在清朝初期所起的关键作用。

大家聊起多尔衮得罪顺治皇帝的那些事儿,最常提到的就是孝庄文皇后是否改嫁的问题。但奇怪的是,在清朝王室的实录、玉牒这些正式档案里,压根儿就没明确提过这事儿。

缺少记录,不代表那件事就真的没发生。

每位皇上坐龙椅时,心里都有本账,所以《清实录》这本书改来改去好多次。历史专家王锤翰说了:要是孝庄文皇后真嫁给多尔衮了,那这事儿要么是没记下来,要么是记录丢了。毕竟,这对顺治皇帝来说,可不是啥光彩事,哪好意思往外说啊。

对于多尔衮的女儿东莪最后去了何方,这些历史资料里也是一点没提。最靠谱的猜测就是,她可能过着平平淡淡、不愁吃穿的日子。

时间流转,那些陈年旧事伴着主人公消失无踪后,爱新觉罗的后代们开始更多地琢磨起“老祖宗都有谁”和“他们都干了些啥”这样的事儿。于是乎,以前那些拼得你死我活的亲兄弟,现在又都被正名了,规规矩矩地排成了一行。总而言之,现在的后代们,更上心的是要把历史的真相当回事儿。

非君主的掌权者:多尔衮,“皇父摄政王” 中国经济网多尔衮,这个人,他虽没当过皇帝,但权力却跟皇帝没啥两样,人们称他为“皇父摄政王”。在中国历史的长河里,他算是个特别的存在。