全球沙尘-天气一体化高分辨率预报系统(iDust)能快速精准预测沙尘的行踪。最近,围绕该系统的研究成果在线发表于《地球系统模拟进展杂志》。随着系统不断升级,它将为光伏、电力调度等行业提供有力技术支撑。

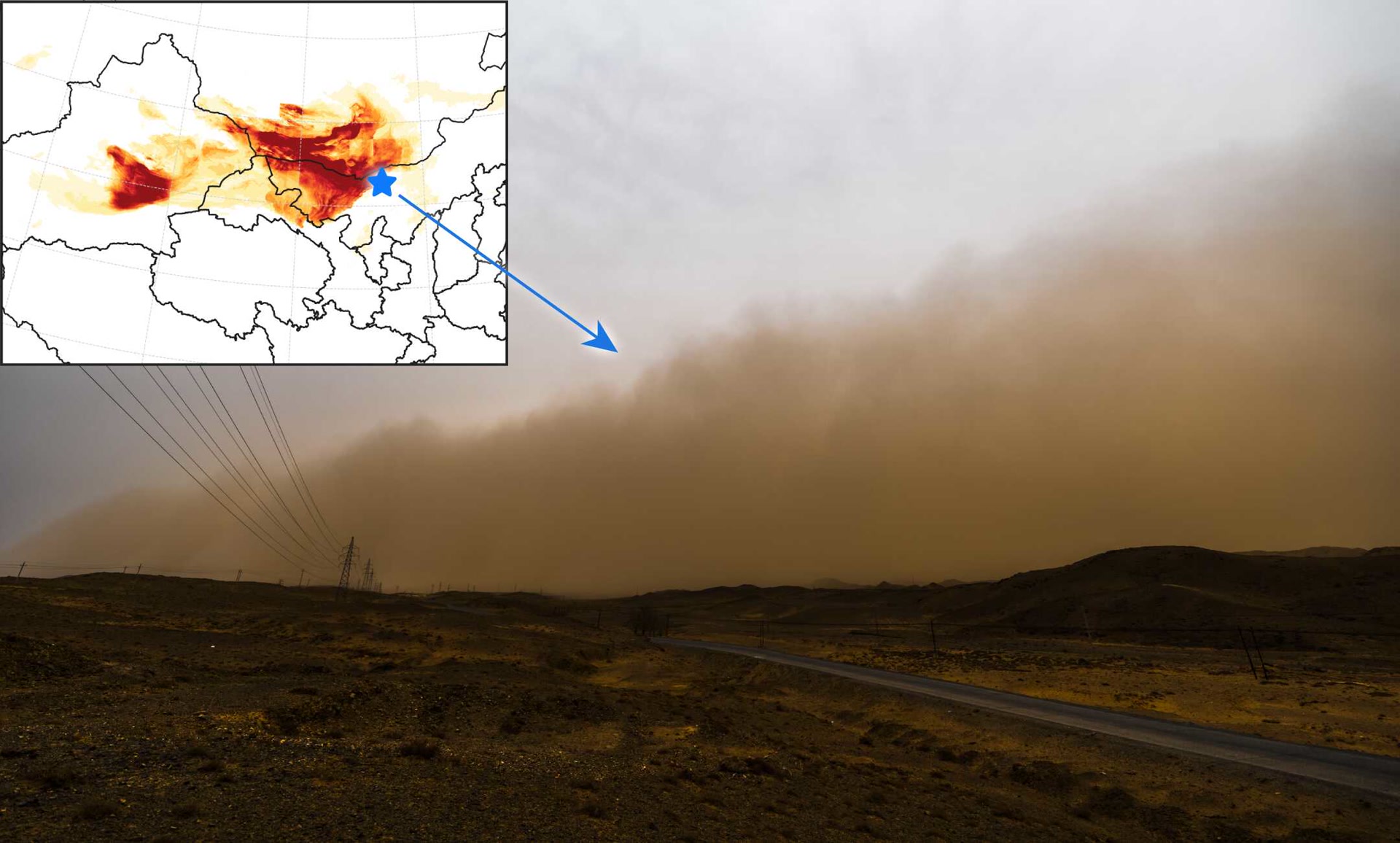

近期,iDust系统顺利通过了一次“实战小测”——精准、高效预测了上周末涉及全国18个省份的扬沙或浮尘天气。

随着我国“沙戈荒”地区新能源开发加速,精准预测沙尘暴对电力系统的影响十分关键,针对这一需求,中国科学院大气物理研究所研究员陈曦团队开展了研发。“沙尘天气不仅会给日常生活造成不便,对光伏产业影响更严重,降低太阳能资源的可利用量。沙尘还会沉积在光伏板表面,削弱太阳能转换效率,大幅降低光伏发电能力。iDust系统是将沙尘作为一个重要变量,融入成熟的天气预报模式中。”

经验证,iDust系统“思考”6个小时,即可提供10千米分辨率、10天时长的逐小时沙尘预报。相比之下,欧洲中期天气预报中心的大气成分模式需10小时,才能提供40千米分辨率、5天时长的沙尘预报。随着风沙停歇,天气逐渐转好,陈曦团队用此次的沙尘天气实测数据,印证了前期iDust系统预测结果——“多地经历大风、沙尘天气,沙尘暴有往南方地区深远传播的趋势。”

建设于1979年、位于北京健德门桥旁的中国科学院大气物理研究所325米气象观测塔,也为iDust系统研发贡献了力量。“这座塔积累了丰富的0至300米垂直廓线三维气象数据,对系统开发起到了重要支撑作用。”陈曦说,借助这些历史数据建立的物理模型,具有很强的通用性,可以用于计算全国乃至全球的大风沙尘预测需求。

iDust系统为我国沙尘预报模式提供了新思路。后续,该团队将继续优化相关功能,使其逐步融入我国沙尘预报模式“大家庭”,为全球可持续发展贡献力量。