在“双碳”目标引领下,泰安新能源发电装机规模持续攀升,2024年达到654万千瓦,占电力装机比重的63.2%。而电力具有“即发即用”的特性,“看天吃饭”的新能源发电如何消纳?电力供应波动如何应对?面对“成长的烦恼”,泰安不断探索,从智能微电网的建设,到盐穴压缩空气储能的智慧,以创新之钥开启能源绿色转型之门。

走进泰开光储直柔绿色低碳工业园,只见铺设在建筑屋顶和竖墙的光伏板,一块块沐浴在阳光中,用不完的光伏“绿电”,可以暂存在储能电站中,通过智能控制充放电,实现电能的灵活调配,不仅减轻了对电网供电的依赖,还把“绿电”用足用好。这得益于山东泰开直流技术有限公司与清华大学联合打造的交直流混合柔性微电网系统。

“与过去‘刚性’微电网相比,‘柔性’微电网更强调灵活性和智能性。”山东泰开直流技术有限公司微网应用部主任罗光荣介绍,比如微电网中的相变储冷储热系统,能利用低谷电价和光伏富裕时段,将电能转化成冷热能储存起来,在需要时释放,相比传统空调方案,电费节省一半以上。

值得一提的是,这个微电网系统还突破了柔性直流供电关键技术瓶颈,把光伏发电直接接入750V低压直流母线,使园区内电器设备均采用光伏发电、直流供电,减少交直流转换损耗10%。

“过去,园区新能源用电占比少,系统损耗较大。”罗光荣见证了园区从“用电大户”到“绿色工厂”的转变,“柔性微电网系统有效解决了新能源消纳、配电侧容量不足等问题,通过智能算法动态调节光储协同比例,使园区光伏自发自用率由50%提高到90%,每年增加绿电1100万度,减少二氧化碳排放9300余吨,相当于植树48万棵。”

新能源不仅要发得出,更要供得稳、用得足。目前,像这样的智能微电网项目泰安已建成9个,“绿电”就地消纳率达到85%以上。“智能微电网试点建设将进一步提高新能源就地利用率,提升企业负荷自调峰、自平衡能力,实现微电网与配电网、大电网协调联动,助力新型电力系统建设,引领能源绿色低碳高质量发展。”市发改委电力科副科长朱建华说。

如果说微电网是“点”上的突破,那么储能体系建设则是“面”上的布局。辅助电网调峰调频、促进新能源消纳,储能的“削峰填谷”作用在泰安日益彰显。

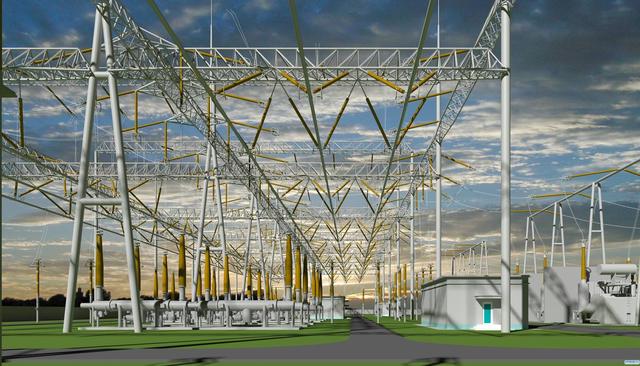

中储国能国际首套300MW/1800MWh先进压缩空气储能示范项目现场,巨大球罐通过长长的管道连接地下千米深处的盐穴,通过空气的压缩与释放,将电能进行存储与释放,过去采盐留下的巨大地下空腔,被赋予全新使命,承载起储能的重任。

“利用盐穴储能,相当于造了一个‘超级充电宝’。”中储国能(山东)电力能源有限公司综合部部长殷朋说,在用电低谷时,利用电能将空气压缩到地下盐穴中,在用电高峰期,盐穴中的高压空气被释放,推动透平膨胀机并带动发电机发电,对电网进行调峰,年可发电6亿千瓦时,为20余万户居民提供电力保障。

泰安拥有全省最大的岩盐矿床,多年开采形成容积巨大、密闭性好的采空盐腔70余个。因地制宜,倚穴储能,通过加强与中科院武汉岩土所、中石油盐穴储气库技术研究中心等科研院所合作,加速推进储能技术创新和成果转化,4个项目入选能源领域全国首台(套)重大技术装备目录,数量位居全省前列。多年来,泰安盐穴储能规模实现了从10MW到300MW、350MW、660MW迭代升级,创造了多个全国第一,盐穴储能储气产业集群入选山东省未来产业集群。

不止于此,多元储能体系正在泰山脚下加速成型。装机100万千瓦的泰山抽水蓄能电站稳定运行17年,180万千瓦的二期项目进入建设高峰期;“电池材料+动力(储能)电池+电池封装+终端应用+电池回收”的锂电产业链条不断延长,世界首条普鲁士蓝基钠离子电池生产线正加快建设……

在这场能源变革大潮中,泰安立足实际,逐浪前行,从储能之都到智能微网,从技术突破到产业协同,为助力构建更绿色、更智能、更高效、更稳定的新型电力系统贡献着泰安力量。

中华泰山网记者:李皓若