2023年底,首届“良渚论坛”闭幕不久,余杭区发布良渚文化大走廊首期“十大工程”,主要涵盖文化传承保护、文旅融合发展、产业迭代升级和城乡公服补强等多个领域,打造“高能级文化产业平台”。

记者了解到,今年以来,良渚文化大走廊首期“十大工程”取得阶段性进展,7个项目已开工,3个进入深化阶段,文化保护、产业融合、民生改善等多领域成果丰硕。

保护研究先行突破。良渚遗址智慧化保护体系不断完善,“良渚遗址5000+数智应用”平台助力巡查里程突破6.5万公里;《杭州市良渚古城遗址世界文化遗产保护管理条例》编制完成,为遗产保护提供制度保障。杜城村农居点、良渚水乡综合保护工程等重点项目获国家文物局审批,历史建筑普查与文丛编撰同步推进。

项目建设提速增效。良渚文明循迹之旅一期、良渚艺创综合体、径山茶文化公园样板段等工程已完工并投入运营;良渚港综合保护工程完成降浊设备安装与文化氛围提升,良渚文化赋能乡村振兴工程进入桩基施工阶段;良渚博物院二期工程EPC招标启动,预计年内开工。

产业与品牌协同升级。一季度赴北京、上海精准招商,签约“文化+”重点项目6个,环遗址文旅消费集群、数字文化产业集群初具规模;“渚多好戏”“廊上有四季”等品牌活动带动长三角旅游热度攀升,“五千年中国看良渚”品牌影响力持续放大。

4月18日(今天),良渚文化大走廊二期“十大工程”重磅发布。10个重点项目总投资约68.9亿元,涵盖文物保护、文化产业、文旅项目以及民生福祉等领域。

一、良渚客厅建设工程

项目位于良渚街道毛家漾东岸、良祥路西侧,建设集会议、展览、高端酒店、文化体验于一体的文化交流综合体,承载国际峰会级会议承办、文明互鉴体验传播、在地文化创新孵化三大使命,构建链接历史与未来的文明地标。

二、良渚遗址保护区农户外迁安居工程(一期)

项目位于良渚街道和瓶窑镇,通过集中迁建、自主迁建等多元化的方式逐步引导良渚遗址保护区内的农户外迁安居,满足农户合理建房需求,推动实现遗址保护与民生共富共赢,为世界遗产保护提供具有借鉴价值的“余杭样板”。

三、良渚谷口高坝遗址公园提升工程(一期)

老虎岭水坝作为良渚古城外围水利系统的谷口高坝系统,是我国迄今发现最早的大型水利系统,对探究中华文明起源有着无可替代的重要意义。项目通过对老虎岭水坝外围彭安路两侧开展环境整治提升,补齐基础设施配套,优化展示体验。

四、良渚文化大走廊“文化+”产业带培育工程

项目以环良渚古城遗址公园产业圈、良渚玉湖、梦栖小镇和良渚老集镇四大板块为先行区块,通过分区块错位发展和多业态融合,聚焦打造高能级“文化+”产业平台目标,进一步彰显良渚文化大走廊“文化+”产业核心高地的辐射和带动效应。

五、安溪古镇产业提升工程(安溪遗梦)

安溪古镇历史悠久,是良渚文化重要承载地,文化遗迹丰富,自然山水优美,旅游资源开发潜力巨大。项目利用现状房屋及公共空间进行改造,打造精品民宿、特色餐饮、消费街区与夜游路线,补齐安溪古镇区块基础设施短板,打通农文旅融合转化通道。

六、良渚文化大走廊文化乡村传续工程

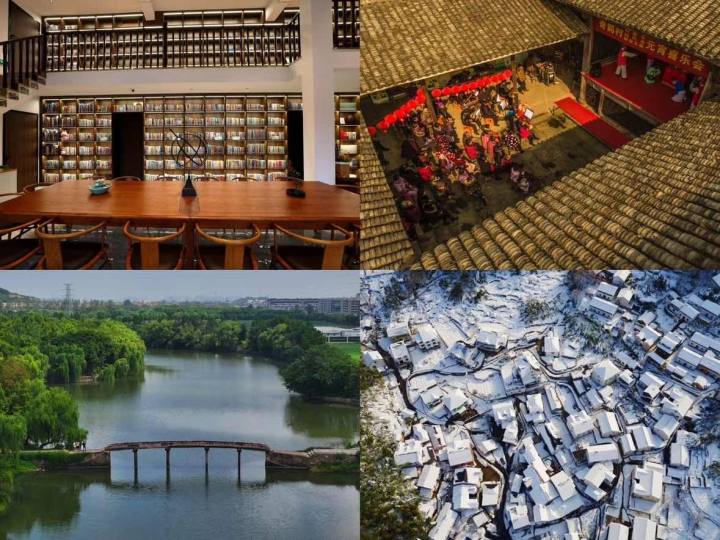

项目涵盖良渚文化大走廊范围内各镇街的古建筑、古桥梁、古树林等历史文化遗存,通过改造修缮、环境整治、运营管护等方式将其活化为乡村图书馆、乡土文化展陈等公共文化空间和产业发展空间,传续人文记忆,为乡村发展注入活力,为全省“千万工程”打造具有余杭特色的“文化乡村”新高地。

七、苕溪风情带展示提升工程

项目从西门桥以西至仁和长深高速以南,全长约44公里,围绕苕溪沿岸从城镇风貌、景观、产业、交通、文旅等多维层面设计建设,打造具有余杭辨识度的人与自然和谐共生的城乡融合范例,进一步彰显传统文化与创新文化融通的魅力。

八、“良渚与世界”文明交流互鉴系列工程

项目聚焦放大良渚文化海外传播力,在国内外媒体上推出一批良渚文化专栏、专题、专版和专刊,依托第三届“良渚论坛”、国际博物馆高级别论坛、国际大坝委员会第28届大会良渚专场活动,以及杭州良渚日系列活动等品牌活动,强化中外文明交流展陈、学术研究合作等,推动中华优秀传统文化更好走向世界。

第二届“良渚论坛”现场

九、瓶窑千年古镇复兴二期工程

项目主要建设内容包括古城会客厅、纸伞博物馆等,重塑瓶窑千年古镇风貌,激活文化底蕴,促进地方经济与文化旅游的融合发展,共同推动瓶窑镇成为集历史文化、生态环境、文化旅游于一体的古镇典范,有力促进良渚文化的传承与发展。

十、大运河(余杭段)沿线综合保护工程(二期)

项目南起拱墅-余杭区界,北至仁和武林头,沿大运河岸线全长13.5公里,通过大运河沿线驳岸修复、游步道建设、绿化提升、风貌整治等,进一步提升余杭区大运河沿线风貌,为余杭区运河沿线衔接大城北区域建设奠定重要基础。