厦门拥有不少传统村落

它们是厦门申报国家历史文化名城的

重要历史文化资源

长期以来

厦门坚持守护历史+活化利用

激发它们不断展现出新的活力

今天

让我们一起走进

这些传统村落

海沧区青礁村院前社

海沧青礁村院前社,远离了城市的喧嚣,晨曦夕霞,牛羊三两,古诗里温馨静谧的意境挟裹着雨中特有的青草泥土香,扑面而来,人们记忆中儿时乡村的美丽景象,仿佛静止在时光里从未改变。

院前,北侧靠山、南侧近海,地处城市边缘,四周被城市道路环抱,兼具城市与乡村两种景观形态。

作为大陆首个闽台生态文化村

这里是闽台文化交流的重要平台

青礁慈济东宫、开台文化公园比邻而居

文化底蕴厚重

闽南红砖古厝独具特色

崇文重教的耕读文化世代相承

“全国乡村旅游重点村”“中国美丽休闲乡村”“省级人居环境试点示范村”“省级传统村落”……如今,在一份份沉甸甸荣誉的背后,是院前社从“留住乡愁”到“赋能文旅”的生动蜕变。

漫步院前社,交通性主路与生活性支路功能明确,主次分明,脉络清晰,自由多变。颜珍伟宅及颜氏小宗、颜民淳宅、颜江守宅崇泽堂(院前颜氏家庙)、王艺全宅(大夫第)、颜荷峦宅、古龙宫等7处不可移动文物及19处传统建筑分布在村庄中。这一栋栋典型的闽南传统红砖大厝形态格局规整,装饰精美富丽。

海沧青礁村院前社俯瞰图。

据介绍,这些古厝建筑多建于晚清时期,在建筑选地择向、平面格局、材料、结构、屋顶、外墙、装饰、色彩等方面具有其独特的风格,是厦门地区保存较好的民居建筑群落之一,具有很高的历史和文化价值。

古厝只是院前社历史文脉源远流长的一个缩影。在它所属的青礁村,非物质文化遗产丰富多彩。保生大帝信俗和蜈蚣阁先后被列入国家级非物质文化遗产名录。此外,炮炸寒单爷等闽台特有的习俗,以及村落颜氏家族传承近千年的宗族文化等,都具有浓厚鲜明的地域文化特征。

近几年来,在我市申报国家历史文化名城工作的推动下,村庄通过改善整体环境、发展合作经济、吸引青年回归、引入乡村旅游、开发乡村振兴培训项目等一系列行之有效的举措,让老村落蜕变成了“机制活、产业优、百姓富、生态美、台味浓”的美丽乡村。

当前,为了进一步强化传统村落保护,海沧区还建立起区领导包村制度,区级包村领导一线推动协调、召开专题会议,在推动村庄雨污水改造、房前屋后整治等工作的同时,持续完善院前社传统村落保护界桩和标识牌设置、院前社雨污水改造、环村道路改造、房前屋后整治等配套设施提升项目,推动传统村落在保护中发展、在发展中保护。

在院前社改造过程中,古厝修缮活化是重要一环。在这里,一处处破败的祠堂、民居修旧如旧,变身为餐厅、民宿,通过文化挖掘,也拓展成公共文化空间,它们连接起村庄的历史和未来,承载着浓浓的乡愁。

记者了解到,近年来,院前社积极开展古厝修缮工程,邀请专家对古厝的建筑结构、装饰细节等进行全面细致地考察和评估,制定科学合理的修缮方案。

为了达到更好的修缮效果,院前社还邀请来厦门大学建筑与土木工程学院团队参与古厝保护,利用无人机、三维激光扫描等技术对建筑进行测绘和数字化记录,建立起乡村数字博物馆,通过VR技术展示建筑细节与人文历史。沉寂的村子被“数字”激活,更多的游子得以在指尖上与家乡相连。

王艺全宅(大夫第)。

翔安区新圩镇云头村

在厦门市翔安区新圩镇的西北部

有一个宛如世外桃源般的村庄——云头村

2015年

云头村获批福建省第一批省级传统村落

在近几年厦门申报国家历史文化名城工作的推动下

云头村作为省级传统村落

正进一步彰显独特的民俗文化资源优势

在新时代焕发出新的生机

云头村古厝群。

这处历经600余年风雨的村落依山傍水,北靠北辰山,东临前山溪,四周良田环绕,自然环境优越。漫步村中,阳光洒在村里的古民居上,勾勒出一片片金黄的轮廓。老人们坐在村口,一边晒着太阳,一边讲述着过去的故事,其中,武举人故居的传奇,在岁月的流转中愈发熠熠生辉。

这些古民居始建于清嘉庆至民国时期,共有46座,前后多次修建,现貌为2022年整修。

建筑群属闽南式口字型建筑,屋架为木构造砖砌搁檩式,屋面使用红色仰合瓦,屋脊为高高翘起的燕尾脊,屋身为出屐起,屋内雕梁画栋,极具传统建筑特色。

云头村武举人故居一角。

其中最具代表性的三落大厝,双边护龙,内有古井一口,中后落有横向大天井两个,前中后共有99副门窗,最多可容纳100多人居住。

随着时间的推移,云头村的传统建筑面临着自然侵蚀和岁月磨损的挑战。然而,在厦门申报国家历史文化名城的背景下,为了守护这份珍贵的历史遗产,新圩镇及翔安区政府和村民积极行动起来,以申名促保护,开启了一场守护历史的“绣花工程”。

2021年

新圩镇政府组织编制的

《翔安区新圩镇云头村传统村落保护与发展规划》

取得翔安区政府批复

该规划划定云头村核心保护范围面积4.0公顷,为保护工作提供了明确的方向和依据。在规划的指导下,对武举人故居群等传统建筑的修缮工作有序推进。

修缮过程中,“修旧如旧”是坚守的铁律。村委会对武举人故居群落展开精心整修。针对破损的屋面、墙体和木构件,施工人员选用传统材料,运用如砖雕、木雕这类传统工艺进行修复,力求保留建筑原始风貌和历史痕迹,让燕尾脊和红砖红瓦重现昔日光彩。此外,陈氏宗祠、凤仪庙等重要建筑也得到重建和修缮,古韵再次彰显。

云头村武举人故居内装饰。

云头村的保护成果离不开村民的支持和参与。近年来,村委会充分调动村民积极性,以申名为重要抓手,推动历史文化传承保护工作,由村民自发筹资修复宗祠祖庙,主动投身村庄环境整治和绿化美化工作。通过“共谋、共建、共管、共评、共享”,村里建成多功能活动广场、完成古民居修缮、建成污水处理站,古村落保护发展成为全体村民的共同事业。

在保护的基础上

云头村积极探索

历史文化与传统建筑的活化利用方式

以申名促振兴

让古老的文化在现代社会中焕发出新的活力

云头村凭借独特的文化资源大力发展乡村旅游,将武举人故居、书房、祖厝等打造成热门景点,精心规划“云头古韵”旅游线路,让游客沉浸式感受闽南传统文化魅力。同时,村里举办民俗文化节和传统手工艺体验等活动,如武术表演、传统节日庆典等,让游客深入体验当地的民俗文化。这些旅游活动不仅吸引了大量游客,还为村民带来了可观的经济收入,促进了乡村经济的发展。

云头村古厝群。

文化传承是云头村发展的重要一环。村里成立腰鼓队、武术队等文化团体,邀请专业教练指导,定期开展活动传承传统技艺;设立文化工作室、举办传统技艺培训班,培育乡土文化人才。此外,云头村与当地学校合作,开设民俗文化课程,让孩子们从小热爱家乡文化。云头村还将民俗文化融入到学校教育中,在当地学校开设武术课程,让孩子们从小接触和学习传统武术,培养他们对本土文化的认同感和自豪感。

作为新圩闻名的“武举人村”,云头村还将文化资源与现代产业相结合,将推出主题包装,增加农产品的文化附加值,以特色文化助力乡村振兴。

翔安区新圩镇金柄村

在厦门的版图上

翔安区新圩镇的金柄村

宛如一颗隐匿的明珠

2020年,金柄村成功入选

福建省第三批省级传统村落名录

其建村历史超1330年

岁月的痕迹镌刻在这片土地上

翔安区相关职能部门修缮了5栋清代两落大厝。

村口,树龄达1300年的唐代古樟,似一位坚毅的时光守望者,见证着村庄兴衰更迭;紫云黄氏大宗祠无声讲述着家族的荣耀;而炎帝殿内中,由宋代“乌沉香木”雕塑的神农炎帝塑像,历经岁月洗礼,依旧保存完好。不仅如此,高甲戏、拍胸舞、布袋戏、翔安传统面线制作工艺等非物质文化遗产代代相传、薪火不息,传统红砖古厝等星罗棋布。

在厦门申报国家历史文化名城的背景下

为了守护这个极具闽南特色的传统村落

翔安区相关职能部门

修缮了5栋清代两落大厝

采用“修旧如旧”的方式

使其与村内的闽南特色建筑风貌相得益彰

近年来

随着厦门市全力推进

申报国家历史文化名城工作

金柄村的保护工作也步入了快车道

2021年,翔安区相关职能部门组织编制了《翔安区新圩镇金柄村传统村落保护与发展规划》,并取得翔安区政府批复。根据规划,金柄村的核心保护范围面积达4.54公顷,为保护工作提供了明确的方向和依据。

金柄村始终坚持“以申报促保护”的理念。在规划的指导下,传统建筑的修缮工作有序推进,黄氏大宗祠、炎帝殿等重要建筑得到了修缮和保护,古建筑的风貌得以延续。同时,村内还加强了对古树名木的保护,古树得到了精心呵护,千年唐樟树等成为金柄村的“活化石”。

炎帝殿。

保护工作不仅限于文物建筑的修缮,还注重村落整体风貌的维护。近年来,金柄村积极开展人居环境整治工作,完善基础设施,改善人居环境。村内道路、排水设施、电力设施等全面升级,垃圾分类和污水处理设施建设也取得显著成效。这些举措不仅提升了村民的生活品质,也为传统村落的保护创造了良好条件。

近年来

金柄村积极探索活化利用之路

将保护与发展紧密结合

为乡村振兴注入了新活力

为保护和传承传统建筑与文化,金柄村引入社会资本,对部分闲置的古民居进行合理开发,将其改造成特色民宿、乡村咖啡馆等,让游客在体验乡村生活的同时,感受传统建筑的魅力。同时,金柄村充分挖掘自身的文化资源,举办各类文化活动。例如,被列入省级非物质文化遗产名录的拍胸舞,通过成立“翔安拍胸舞传习中心”,培养新一代传承人;例如,被列入区级非物质文化遗产名录的传统面线制作技艺传承人黄加通过开设培训班、开展研学活动等方式,弘扬传统文化和技艺。

金柄村廉吏馆。

同安区莲花镇白交祠村

在厦漳泉交界处,海拔近千米的同安区莲花镇白交祠村隐于山巅。作为厦门海拔最高村之一,白交祠村千百年前就有先民凿石垒屋,宗祠香火从明代连绵至今,莲花褒歌在山谷间回荡数百年。

2020年

白交祠村入选“福建省传统村落”

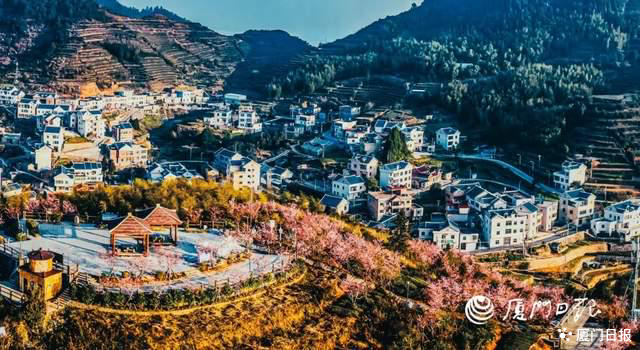

同安区莲花镇白交祠村风景秀丽,是厦门海拔最高村之一。

随着“中国美丽休闲乡村”“福建省千年古村落”“省级文明村”等荣誉接踵而来,这座村庄愈加成为厦门申报国家历史文化名城进程中不可或缺的文化拼图,探索着传统村落保护与城乡文明共生的当代答案。

俯瞰白交祠村西北角,不少石头厝依山势而建,留有清代至20世纪80年代初的时代印记。说起闽南古厝,红砖厝最为人熟知,其实石头厝同样是一种主流特色民居。

据统计,村中现存40余栋石厝建筑,基本无人居住,大多就地取材,用石头筑墙,有的用鹅卵石垒砌,有的以统一大小的条石按一定图案砌起,更为精致美观。石厝屋顶大多以歇山式与悬山式设计,保留闽南燕尾脊,能有效抗风挡雨。更精妙的是“明厅暗房”——前厅无墙,山风穿堂而过;卧房仅留小窗,冬阻寒流,夏纳凉意。

白交祠村内的杨氏宗祠。

这些石头厝体现了山民生活智慧,白交祠村以“只修不建、修旧如旧”的原则守护它们。在《同安区莲花镇白交祠村传统村落保护与发展规划(2020-2035)》中,白交祠村被划为核心保护区、建设控制区和环境协调区三个层次,其中,核心保护区为10.37公顷,包括庙宇1座、祖厝13座、民居8座。

目前,已有6栋石厝修缮完毕。建于民国时期的门口田31号祖厝规模最大,建筑面积达580平方米,主体建筑由前埕、前厅、天井、过水廊房、主堂组成,两侧有门廊及护厝。白交祠村村委会副主任杨孙和说:“这座祖厝以后可以用于文旅服务,带给大家原汁原味的体验。”

保护不是封存,而是让古厝“再生”。在规划中,门口田31号将与邻近的91号、68号串联活化利用,打造包括创客服务中心、公共服务中心及精品民宿的石厝群。莲花镇村建办相关负责人表示:“我们在传统建筑上保留原始风貌,在景观环境上保持传统村落肌理,彰显‘望得见山、看得见水、记得住乡愁’的原则。”

当前,白交祠村以“传统文化为核,乡村旅游为心,生态山水为底”,整合党建文化、民俗文化、山水文化、茶薯文化等内容,整体打造集生态、文化、度假、休闲、教育及旅游于一体的“厦门党教地标·高山文旅村落”,让古村落焕发新活力。

白交祠村。

不仅如此,白交祠村还留存着亮眼的传统文化瑰宝。在山间传唱数百年的莲花褒歌,由劳动人民在劳作过程中即兴创作,多以男女对歌的形式进行,内容包括爱情类、农作类、道德类等,被列为省级非物质文化遗产。

如今,莲花褒歌在白交祠村活态传承。2013年起,白交祠村开始举办高山春节联欢晚会,村民自编自演的莲花褒歌成为每年的保留节目。多年来,在社会各界举办的莲花褒歌比赛中,白交祠村代表队也是“常胜将军”。

集美区后溪镇城内社

城内社位于厦门市集美区后溪镇中部

古称“霞城”

这里不仅是全国文明村、福建省传统村落

更是闽台交流的重要地标

城内社现存较为完整的传统格局和街巷肌理,历史街巷包括霞城老街等;社内有市级文物保护单位1处,不可移动文物2处,传统建筑40余处。明末清初,这里是清军与郑成功军队反复争夺的古战场。城内城原建有东西南北四个城门及城墙,如今只剩下北面的“拱辰门”。拱辰门长30米、宽7米、高4.5米,在城墙石板缝隙之间,一棵繁茂的大榕树蜿蜒盘踞,与城墙共生了百余年。

城内社文化底蕴深厚,霞城城隍庙是福建省重要的对台交流点,“集美后溪霞城城隍庙庙会习俗”被列为省级非物质文化遗产代表性项目、“后溪城内五祖鹤阳拳”被列为集美区首批区级非物质文化遗产代表性项目。

近年来

城内社充分利用对台资源、高校资源等

特色优势开展文物保护和非遗传承

让古老村落焕发新生命

城内社是一座界城,也是一座临海的防城。霞城城隍庙始建于清朝康熙元年(1662年),距今已有360多年历史。“霞城古城池呈椭圆形,原设有4座城门,各城门附近还按照闽南风俗建了庙宇,南面靠海一侧的是‘临海门’,右侧建有城隍庙。”集美区闽南文化研究会、霞城城隍文化保护中心的王坚峰介绍,城内的这座城隍庙是台北霞海城隍庙的祖庙,每逢农历五月十三和农历十一月廿二,城内社都会举办盛大的庙会活动,闽台两地城隍庙派出队伍前来,两岸香客赶来这里参加活动,分外热闹。

城隍文化作为两岸共有的民间信仰文化

增进了两岸民众亲情、友情

城内社的霞城城隍庙是福建省重要的对台交流点。(林志杰摄)

2019年5月,城内社成立了霞城城隍文化保护中心。以文化为纽带,来到城内社的台胞越来越多,他们不仅来这里寻根、走亲戚,更在这里找到事业发展的新机会。

在霞城城隍庙不远处,由台青王圣棻主理的“野行”餐厅坐落于古厝之中。这处古厝本是一处荒废多年的民居,在村里支持下,几位台青对老屋进行“修旧如旧”改造重修,打造成主打两岸融合料理的轻食餐厅,旁边还开了咖啡馆和甜品店,变成了远近有名的网红打卡点。

在台青的参与助力下

城内社的传统文化不断提炼特色

打造创新场景

传统文化以更鲜活的方式在这里再焕活力

傍晚时分,城内社的精致小店成为人们下班后放松聊天的好去处。

走在城内社的古村小道上,原有的水泥路、透水砖已更换成古朴的青石板,平坦整洁的道路两边,传统建筑“修旧如旧”,飞檐翘角、红砖石墙和具有象征意义的墙体彩绘保存完好,展示着闽南人超群的智慧和审美。

在历史文化保护和活化利用过程中

城内社积极联动周边高校资源

与华侨大学、集美大学、厦门理工学院等

高校携手开展“村校共建”

在城内城遗址保护修缮过程中,由华侨大学建筑学院师生组成的文物建筑保护修缮设计团队充分发挥专业优势,协助地方对城内城遗址等多处不可移动文物进行调研并提出修缮建议,为文物保护工作打下坚实基础。

华侨大学文物建筑保护修缮设计团队走进城内社。

猴手、鹤脚、玄女摇身骏胛、达尊罗汉步、太祖身……周末清晨,在城内城隍庙前广场,常常能看到一群认真习武的少年,他们练的正是集美区首批非物质文化遗产代表性项目——城内五祖鹤阳拳。

从拳法上看,五祖鹤阳拳具有鲜明的南拳特征,少花招、走中门、直截了当,具有很强的实战性。后溪城内五祖鹤阳拳区级非遗代表性传承人黄军旺从6岁开始练拳,今年40多岁的他已是一名有近30年教龄的老师傅,先后带过数千名学员,年龄最小的仅五六岁。在他看来,青少年练拳,不仅可以强身健体,还可以调伏心性,培养孩子的坚毅品格,他直言:“能把拳练好的人,其他方面也不会太差。”

许多外地学生也慕名来城内拜师学习,城内五祖鹤阳拳传习中心还先后开展非遗进校园、进社区等公益活动500多场,让中华武术精髓在青少年中继续发扬光大,一代代传承下去。

历史与现代交融

传统与创新兼容并蓄

欢迎来这些“宝藏村落”走走吧~

厦门日报社新媒体中心出品

记者:应洁、林岑、林健华、曾嫣艳摄影:林铭鸿、张奇辉(除署名外)

综合:厦门历史文化名城