拆完快递的废纸箱,你会怎么处理?在咖啡店点单时,你会自带杯子吗?类似的生活小选择实则影响着更可持续、更低碳排放的“3R”(Reduce、Replace、Recycle,意指减量化、再利用、再循环)循环新模式能否实现。

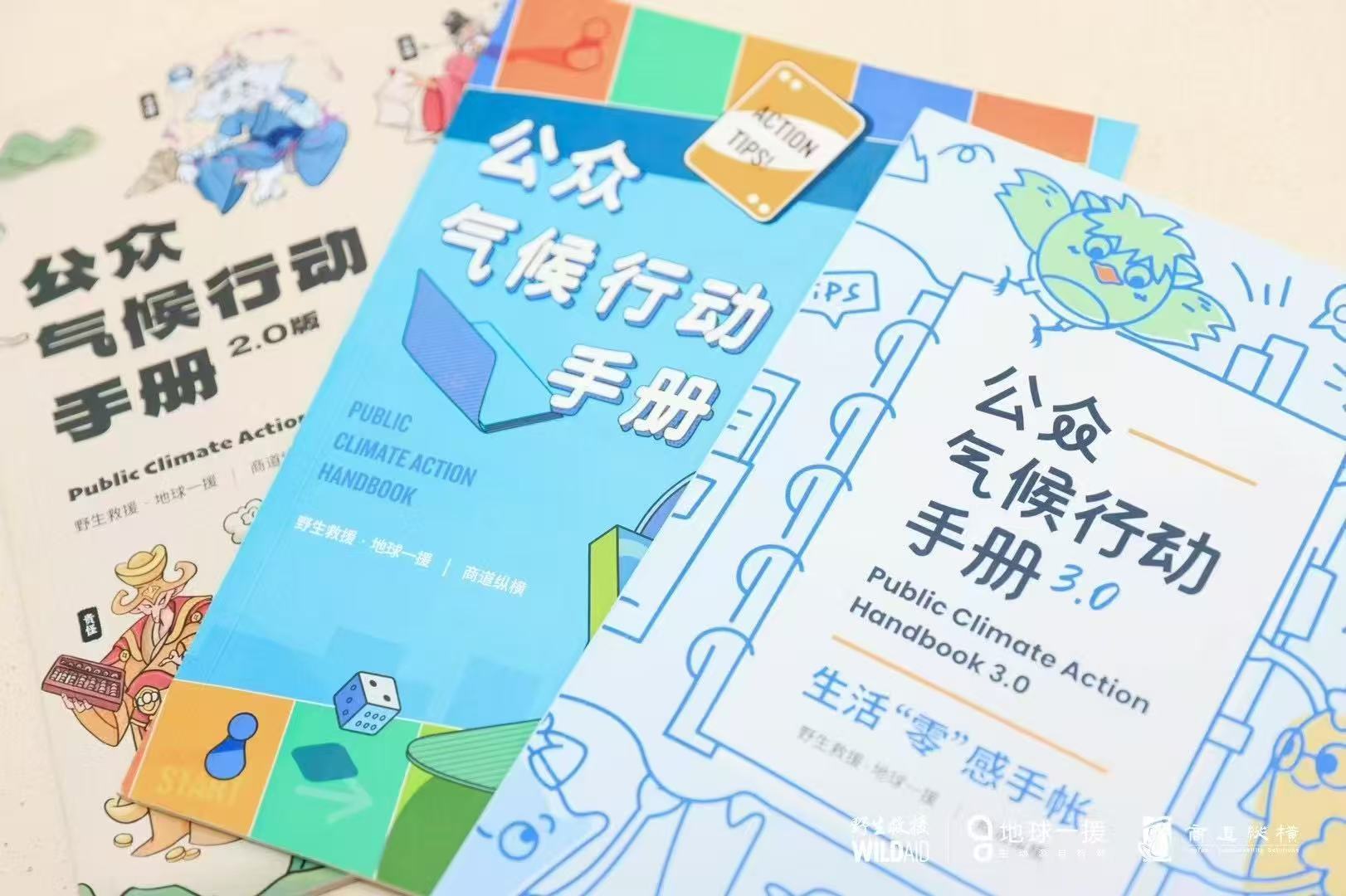

4月18日,国际环保机构野生救援联合可持续发展及ESG咨询机构商道纵横在京共同发布了《公众气候行动手册3.0版》(以下简称《手册3.0》)。据介绍,《手册3.0》旨在建立应对气候变化和减塑行动的关联,以推动消费者和企业携手减少塑料全生命周期产生的碳排放,助力实现“双碳”目标。

“《手册3.0》的创新之处在于首次聚焦消费者与企业之间互动的关系,以推动建立供需两端的合力来促进全价值链的低碳发展。”商道纵横副总经理、合伙人郎华在发布会现场表示。

作为新版本手册的共创方,艾伦·麦克阿瑟基金会长期致力于推动系统性变革,推动全球经济从传统的“线性模式”转向“循环模式”。

发布会后,艾伦·麦克阿瑟基金会(英国)北京代表处塑料项目经理贾柊楠博士在接受《每日经济新闻》记者的书面采访时表示,在其推动循环经济转型的战略中,商业合作与创新始终处于核心位置。“消费者通过日常选择释放市场信号,而企业则通过设计、营销及责任机制来塑造这些选择空间,进而影响整个市场结构。”她说。

“企业扮演关键角色”,循环经济体现创新路径

根据2020年皮尤慈善基金会和艾伦·麦克阿瑟基金会等合作机构共同发布的报告,若能在全球范围内推广与实施循环经济措施,到2040年有潜力减少25%的温室气体排放,每年流入海洋的塑料垃圾可减少80%。

相较于上一版,《手册3.0》首次聚焦消费者与企业之间互动的关系,以推动建立供需两端的合力来促进全价值链的低碳发展。《每日经济新闻》记者注意到,《手册3.0》分为面向消费者的A册和面向企业的B册。B册内容多为提供给企业可实践的循环经济转型建议,助力企业通过优化产品设计、减少资源浪费、提供便捷的回收服务等方式,在降低碳排放的同时提升可持续竞争力。

谈及参与此次手册共创的契机,贾柊楠向《每日经济新闻》记者表示,艾伦·麦克阿瑟基金会希望能够进一步推动公众从“低碳生活者”转变为“系统变革的参与者”,同时也呼吁企业从“应对者”迈向“引导者”与“协作者”,共同释放循环经济在应对气候变化中的结构性潜力。

此次手册的创新之处也正是艾伦·麦克阿瑟基金会在实践中的关注重点。“我们坚信,企业在推动循环经济进程中扮演着关键角色,具备引领创新、加速变革的天然优势。而消费者的需求与选择,则是推动企业变革的重要驱动力。”她说。

在参与此次手册的共创过程中,贾柊楠看到了一系列具有前瞻性的创新路径正在循环经济领域中出现。“例如,从以服务代替拥有的共享模式,到可修复、易回收再生的产品设计,再到再生材料的广泛应用,以及重复使用的商业模式。这些创新都需要消费者的广泛参与和企业的积极引导才能真正落地。”他进一步进行说明。

从全球范围内来看,中国企业在践行循环经济时,呈现出了哪些不同特点和需求?

在贾柊楠看来,政策驱动性强、制造业链条长和产业集中度高带来的产业基础是中国循环经济实践的主要特征。“中国企业在近几年也越来越关注从合规转向创新与价值创造。我们观察到越来越多的龙头企业开始主动将循环经济纳入企业战略,从产品设计、供应链管理到新商业模式都在进行探索。”她补充表示,“这种由‘被动应对’向‘主动布局’转变的趋势非常值得关注。”

推动循环经济,企业应该怎么做?

作为应对气候变化的系统性解决方案,推动循环经济的发展已经逐步成为全球共识。那么,机构及企业层面将如何赋能这场气候行动呢?

贾柊楠关注到,在推动循环经济的具体实践层面,企业在转型过程中普遍会面临三类挑战。

首先是政策与系统环境的不确定性。“尽管循环经济越来越受到政策支持,但在具体实践层面,企业仍会遇到一系列制度上的障碍,比如回收利用的标准不统一、再生材料的市场准入不清晰、重复使用产品和二手产品的售卖的监管仍然存在空白等等。这些问题会降低企业的投资意愿和转型信心。”她表示。

其次在于消费者沟通问题与市场接受度不足。目前在市场上,企业设计、生产出的循环型产品也常常面临消费者“不买账”的问题,“消费者可能会担心产品质量、卫生安全,或者缺乏便捷的使用体验。”贾柊楠解释。

她认为,企业对此类问题的解决思路应该是将循环理念“翻译”成对消费者有意义的价值主张,比如通过提升产品设计、优化用户体验以及建立信任标签等;还可以通过可追溯信息、第三方认证等方式与消费者之间建立信任感。

此外,她认为,在推动循环经济发展上,企业还应该克服自身的路径依赖和组织惯性。“很多企业过去的成功建立在‘线性模式’的规模效率上,一旦要转向循环经济,就需要重新思考原材料选择、产品生命周期设计甚至整个商业模式。这种转型不仅涉及成本,也挑战了企业的内部文化与组织协同。”她表示。

谈及未来规划,贾柊楠向《每日经济新闻》记者表示,在全球层面,基金会正在策划新一阶段的“新塑料经济全球承诺”;在中国国内,基金会也启动了聚焦中国市场的落地项目,尝试搭建“塑料污染治理合作网络”。

“除了聚焦消费品领域的循环经济转型,基金会也开始积极探索关键原材料和电池循环等新兴领域,特别是在当前新能源和低碳转型的大背景下,这些资源的循环周期更长、技术路径更复杂,但同时也具有重大的战略意义。”她表示。