古人吃什么、怎么吃、用什么吃?古代遗址中的美食与烹饪器具、文献记载中的饮食礼仪、壁画中的饮食场景、民间流传的饮食习俗背后又有着怎样的故事?在“民以食为天”的华夏大地,从先秦到明清,中国的每一段历史进程都曾被食物撬动,我们熟悉的食物都曾有波澜壮阔的过往。

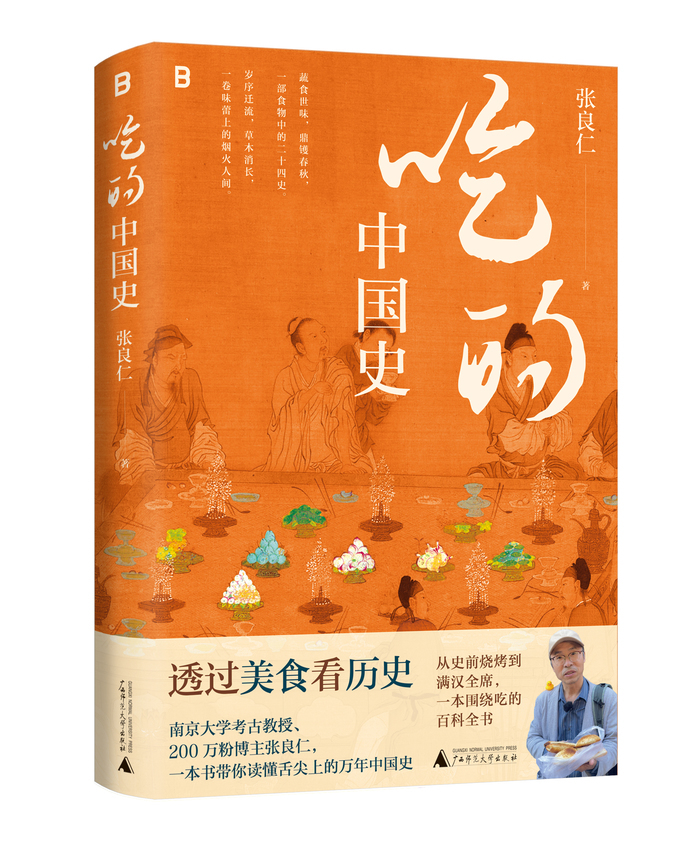

考古学者张良仁新近推出的《吃的中国史》,就是一部从食物的历史看到文明历史的书,该书以饮食为中轴,以朝代为线索,透视中国历史的嬗变;在舌与箸的方寸间,重演中华文明的万年进程。

不懂考古学的美食博主不是好教授

2020年底,张良仁在电视上看到这样一幕场景:一位摄影师在兵马俑的唇边发现了2200年前工匠的指纹,屏幕中的人哽咽地回忆着当时的心情,屏幕前的张良仁也百感交集,不能自已。回望过去,他已经在考古行业耕耘了三十余载:从大学毕业后的商周考古,转向俄罗斯考古,又转向中国西北和伊朗地区的考古。他在世界各地奔波,仿佛一个学术游牧民,不知不觉间步入了中年。

在这个崇尚科技与快速变革的时代,即便是一门心思做学问的人,也难免为历史文化的传承而焦虑。张良仁改进现状的尝试相当特别——他选择成为一名短视频博主。从讲台上到镜头前的跨界并不容易,对此他早有预料。但他坚信“考古不是高冷孤僻的学科,历史不是尘封在书架上的知识”,他以美食为切入点,孜孜不倦地为观众讲述食物背后源远流长的历史。这份初心得到了丰厚的回报,2024年2月到3月期间,他增长了130万粉丝,成为南京大学考古文物系的“招生代言人”。

经过两年的探店和拍摄,张良仁在全网积累的粉丝已经接近两百万,吃过和讲过的美食数不胜数。这些深入浅出的知识散落在不同的短视频中,一直没得到妥善“收容”。如今,他的心血终于结集成书,定名为《吃的中国史》。这本小书自旧石器时代的采集、狩猎部落讲起,收束于清代八大菜系的形成,再现了生生不息的饮食文化长卷,堪称一部吃的百科全书。

2025年4月19日,张良仁教授将在北京举行新书分享会,与读书博主赵健、中国社会科学院考古研究所研究员王仁湘共同探讨美食与历史的丰富关系。三位嘉宾以书中的内容为主干,探讨了饮食变迁对历史的推动作用,考古中的美食发现以及日常生活与考古学的关系等问题,引起了现场的广泛共鸣。

让历史有了“滋味”

由考古而饮食,由饮食而历史,是王仁湘和张良仁两位资深考古学家的共同理想。《吃的中国史》深深感动了老学者王仁湘,在他看来,张老师的出现,让他有了一个同盟军:“从考古看饮食涉及一个很重要的方面,是它让历史有了味道,有了滋味。在这一过程中,我们能体会到的不仅是宏大的历史,还有那么一些小的过程,有那么一些细节。其实大量的考古发现都跟饮食有关,我们发现诸多的那些器物基本是饮食器具。”王仁湘认为,饮食考古是大有可为的学术路径,关注这一路径的考古学家不多,张良仁教授是其中的佼佼者——他不仅写出了书,而且亲身去饮食店考察、品尝,远比自己做得好。

在“民以食为天”的华夏大地,从先秦到明清,中国的每一段历史进程都曾被食物撬动,人们习以为常的食物都有波澜壮阔的过往。食物的变革为历史前行提供着动力,也因此成为历史真切的见证。正如书中所述:“食物并非一家一户的小事,而是社会经济生活的核心。它的生产、加工、消费和流通,构建了一个庞大的社会关系网……不同阶层、不同行业的人们通过食物紧密联系起来,就像我们人体内的毛细血管一样,为社会输送了各种各样的营养。”人们习以为常的饮食,究竟如何塑造着历史?中西方的饮食逻辑是否存在本质的区别?

张良仁教授谈到,自己生于浙江、在北京读大学,在美国学习俄罗斯考古,又因学术所需,游历俄罗斯、伊朗、中亚、德国、韩国等诸多国家,是一个地道的“国际胃”,从没有吃不下的饭。回顾这段“吃的个人史”,张良仁坦言,中西方的饮食习惯确实有不小的差异。

最早研究中国美食文化的张光直先生认为,“饭菜二元”是中西饮食的本质区别;如果餐桌上只有饭,或只有菜,都称不上是周全的一餐。就张良仁教授本人的学术经验来看,中国的烹饪传统更喜欢炒,这又离不开宋代冶铁技术的成熟和铁锅的普及。我们熟知的菜谱也是随着“炒菜”的定型而诞生。王仁湘老师认为,西方最常见的烹饪是“烤”;张教授也印证了这一看法,他曾在伊朗发现了距今5000年之前的青铜烤炉,他的学生在意大利发现了面包房遗址。此外,利用特殊的器皿“甑”蒸熟食物,也是中国先民的独到发明。

在漫长而多元的历史进程中,食物一直扮演了至关重要的角色。肉类熟食让成汤军队“无敌于天下”,周代列鼎制度标志着饮食礼制的高峰;游牧民族对茶叶的需求推动着茶叶官营制度的建立,宋元发达的海上贸易又让茶文化在西洋蔚然成风;大航海时代新大陆的作物传入中国:西南地区缺盐,人们就以辣椒代替食盐调味;番薯、玉米的引入又养育了明清繁盛的人口。

两位老师重点谈到了“五谷”的历史沿革。在今人的常识里,北方的代表作物是小麦,南方的代表作物是水稻。其实直到西汉武帝之前,由于关中地区降水不足,先民们只能种植耐旱的粟,小麦的主产区仅限于黄河下游。董仲舒首先建议汉武帝推广种麦。关中作为当时的政治中心,过度麇集的人口已经导致了明显的粮食短缺,从外地漕运的粮食不仅成本高昂,也无法满足如此庞大的需求。宿麦(冬小麦)因其秋种夏收的特殊生长周期,可以在秋季河汛后播种,又能在雨季到来之前收获,既可以完美地避开水灾,又能错开粟、菽等春种夏收作物的种植周期,起到“接续绝乏”、轮作多熟的效果。依靠小麦,汉代关中地区的人民在很大程度上摆脱了食物匮乏的厄运,充实的人口奠定了西汉强大的基础。“北麦南稻”的格局最终定型于唐代,流传至今。

食物的记忆就是历史的记忆,食物的风味就是文明的风味。看似居于细枝末节的美食,实则是透视历史的重要载体。“早起开门七件事,柴米油盐酱醋茶”,饮食不仅是日常生活的第一要务,更承载着深厚的文化积淀,承载着平凡人的酸甜苦辣,乃至历史的厚度与温度。

以考古重拾对生活的好奇

王仁湘老师回忆道,二三十年前,自己开始研究饮食的时候有一些曲折,收到过相对保留的意见。这一现象牵扯到考古界、历史学界研究范式的转变。那时学者重点关注文明起源、科技史这样的大话题,研究饮食、研究筷子,都属于旁门左道。现在整个社会都转变了,学术界也随之转变,开始关注我们身边的事物,衣食住行都被纳入研究范围,学者开始关注老百姓关心的东西。尽管不乏固守于宏大叙事的学者,但总体来看,研究多元化的趋势相当明显。

两位学者动情的描述也引发了赵健的思考,他谈道:“我们小时候看到的教科书是以宏大叙事为主的,有好奇心的懵懂时期,我们关心的都是遥远的、宏大的事情。但是跟我们息息相关的餐桌上,比如筷子的来历、饮食习惯的来历,并没有太多人细究。等我们意识到它是问题的时候,或许已经错过了人生好奇心最旺盛的年代。”阅读《吃的中国史》,目的之一是要帮助我们重拾对日常生活的好奇心。

张良仁与考古的结缘不乏偶然因素。1987年高考时,他的志愿是北大世界经济和国际金融系,由于分数不够被调剂到考古系。最初,深奥晦涩的考古课程让他“倍感头疼”,直到后来,他相继取得硕士和博士学位,阅历和学养不断加深,张良仁才慢慢体会到这门学科的独特乐趣,最终成为一名在荒村野岭间“挖土”的考古学者。在人迹罕至的地方寻找祖先的吉光片羽,那些与古人心灵相通的时刻,让张良仁深刻体会到了历史的厚重与生动。也正是在考古领域的深耕,让他有了撰写美食史的想法。

在加州大学洛杉矶分校修读博士学位时,张良仁教授学习的是俄罗斯考古,属于中国艺术史系。他还旁听了日本考古、希腊考古、秘鲁考古等课程、讲座,了解世界各地的考古状况,这段宝贵的经历彻底改变了张良仁的思维和眼界。2019年他回到中国,“当时想做这样的事情:一是做外国考古项目,二是开外国考古课程,目的就是想打开中国公众的眼界,认识一下外国历史、文化的精彩。”这也是张良仁希望通过短视频实现的愿望之一。

据书的后记所言,这本小书的灵感来自著名美籍华裔考古学家、人类学家张光直先生。张光直在相当早的年代就阐述了饮食与历史的紧密联系:饮食并不只是支撑人类生命的物质,还是人类政治和礼仪的纽带,更是历史传承和地域文化的镜像。家庭里的天伦之乐,祭祀仪式中的祖宗之法,宴席上的主人权威、礼制等级,都离不开食物的维系。自张光直以来,关于中国饮食史的著作越来越多,大众对于饮食史的了解也日渐丰富。但众多相关的作品或多或少都存在一个问题:重典籍、轻考古。尽管传世文献包含了大量重要信息,但出土文物的作用是文献不能替代的。此外,王仁湘老师提到,吃是司空见惯的事,我们很少记得一个月前吃了什么,用过筷子还是勺子,古人也极少把这样的“小事”写入文献中。因此,只有通过考古发现才能了解特定时期饮食的具体面貌。4000年前先民们就开始使用叉子,这一变化意义重大,却罕有文献记载。

因此,仅就饮食史这一领域来看,考古资料能在相当程度上弥补文献的不足。尽管与饮食相关的前代遗物大多是有机物,难以抵抗时间的流逝,但食物材料、动物骨骼、炭化种子和植硅体的出土、碳氮同位素分析技术的运用,能够让我们更加直观地了解先民的饮食结构、餐桌礼仪,进而有根据地重现先民的生活。随着考古学的进步,如同长沙马王堆汉墓那样保存完好的陵墓在湖南、湖北、江苏等地均有发现,酒、面点、茶叶的遗存以及记载饮食的文献也日渐丰富。各种类别的食器和与烹饪相关的图像同样能提供重要的研究资料。《吃的中国史》遍览了琳琅满目的考古现场,奥海罗Ⅱ遗址、上山遗址、河姆渡遗址、良渚古城、妇好墓、马王堆汉墓、曾侯乙墓、南海一号沉船……为书中的论点提供了充分的证据,一百余幅全彩印刷的精美插图,也为读者提供了身临其境的体验。

田野考古要求从业者通过残存的建筑基址、器物、地层状况等碎片化的信息,重建古代社会的运行图景。这种“从零散到系统”的思维模式也可用于诸多复杂问题的分析,培养出超越表象的洞察力。文献记载难免存在隔膜,现场感极强的考古学有助于我们用将心比心的态度理解文明演进的过程,突破线性进步史观的局限。

考古学不仅是发掘过去,更是为全球化时代提供文明互鉴的实证基础。考古知识犹如一把时空密钥,能让人收获意想不到的历史认识。在崇尚变化、追新求异的今天,这种需要历史感、同理心和创造力的领域,正显现出不可替代的人文价值。

守护生活的烟火气

知识分子对短视频的风行往往抱有轻重不一的忧虑,碎片化的风险的确存在,但作为考古学者的张良仁却有不同的见解。在他看来,用短视频记录生活是一种重要的史料保存方式。“普通老百姓用手机随时记录自己的日常生活、分享自己的喜怒哀乐,这不仅满足了精神需求,也保存了海量的史料,使未来的历史学家有足够的资料来了解我们这个时代平凡人的美食、厨艺和烟火气。”

借助抖音等短视频平台传播考古知识,能将专业性叙事转化为有美感的视觉体验,引起观者的情感共鸣,从而使文物带上生活的温度。在平衡娱乐性与知识性时,也能引导大家观察身边的饮食、方言、习俗,让考古从学术象牙塔走进日常生活。轻量化的表达结合沉浸式的体验,既能破除学科的神秘感,又能唤醒大众对文化遗产的共情,从而慢慢铺展历史知识的根系。

在探店时,张良仁常常去路边摊、苍蝇店,目的是记录平凡生活的历史。在创作美食短视频的两年里,张良仁到访过很多城市,也吃到了天南海北的美食:北京烤鸭、黄元米果、三杯鸡、大盘鸡、羊肉泡馍、骨酥鱼、烤肉……这些食物及其背后的历史,都蕴藏着一座城市变化发展的进程。通过短视频这一形式,充满烟火气的中国史已经被传达给更多的人。但美食考古仍然是一个有待开发的领域,张良仁已经和自己的研究生开始着手。也许,若干年后的学者回望当下时,这些保存在短视频洪流中的日常生活,将被拼贴成别具一格的历史图景。

记者:钱欢青编辑:江丹校对:杨荷放