美食探店百万粉丝的博主不少,高校科研机构的考古学者也不少,但又是考古学者又是美食探店博主的,那可真是一个手都数得过来了,南京大学考古系张良仁教授就是这样一位“斜杠”中年。

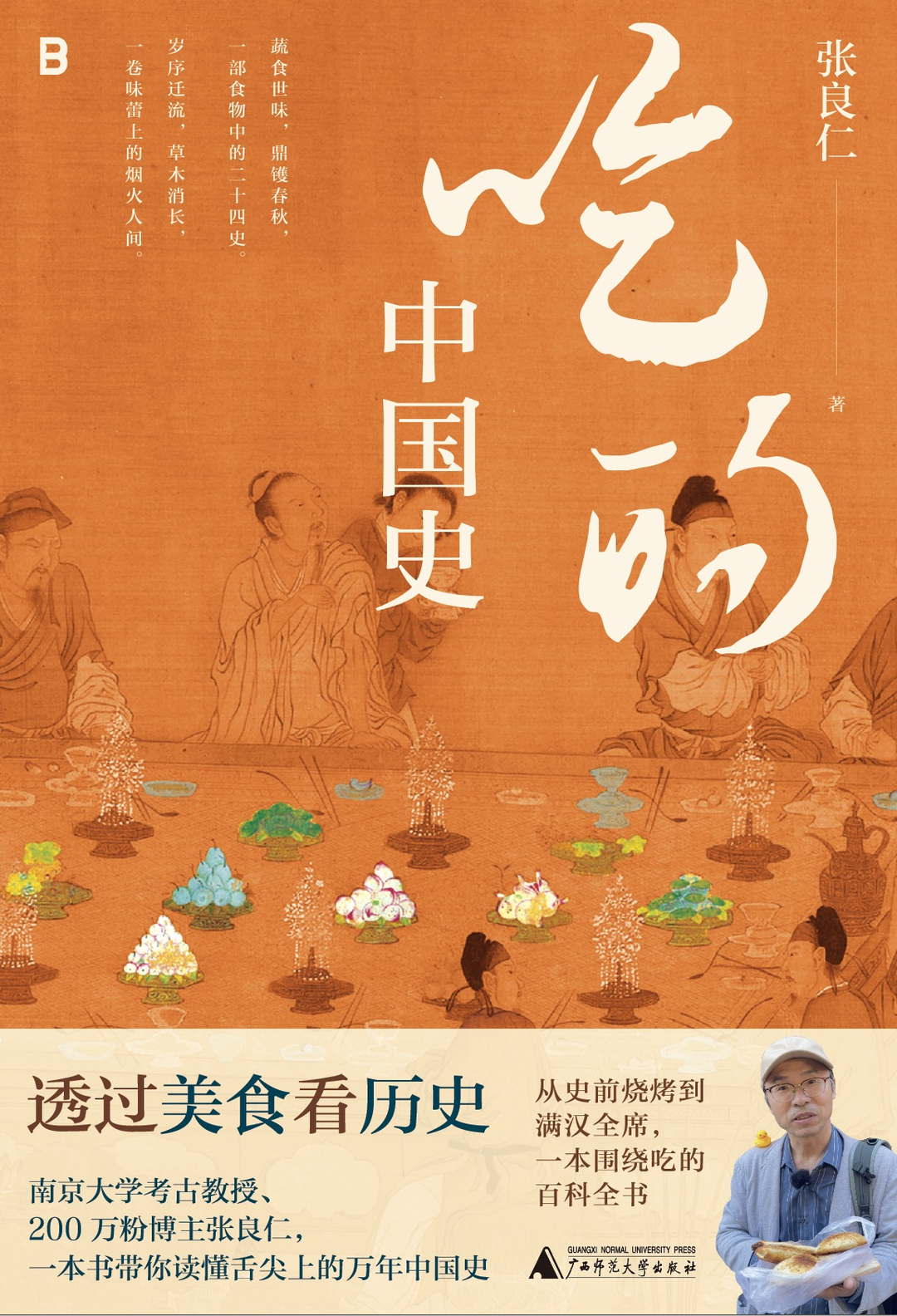

4月中旬,张良仁教授的新作《吃的中国史》由广西师范大学出版社出版,这位更适合中国读者体质的“孤独的美食家”这次带来的是“吃”贯上下五千年的饮食考古记。

“这本小书的灵感来自另一本书《中国文化中的饮食》。”张良仁表示,《中国文化中的饮食》由他导师的导师、著名美籍华裔考古学家和人类学家张光直教授主编,初版于1977年,利用史料和有限的考古学资料,分先秦、汉代、唐代、宋代等大时段,论述了饮食、礼仪规则、食药观念等主题。这本书给了张良仁很大的启发,“饮食并不只是维系人类生命的物质,还是维系人类政治和礼仪的纽带,更是历史传承和地域文化的镜像。”

1978年张良仁高考的时候志愿是北大金融方向,结果因为分数不够调剂到了考古系,阴差阳错的与考古结缘,并从中咂摸出了这门学科的独特乐趣,最终成为了一名在荒村野岭“挖土”的考古学者。两年前,张良仁开始思考如何能够让更多人感受到考古这门学科的魅力,他一直坚信“考古不是高冷孤僻的学科,历史不是尘封在书架上的知识”,就这样张良仁开启了新的职业副本,成为一名美食探店博主。

正所谓“食色,性也”,饮食和繁衍是社会发展的头等大事,这不仅是人类生存的基本需求,更是文化、社会、经济的重要载体,在祭祀活动中,食物是后代与祖先沟通的重要媒介;在家庭生活中,饮食是家庭成员享受天伦之乐的重要方式;在政治生活中,宴席是君王彰显权威、笼络人心的重要场合。“我的小书沿着《中国文化中的饮食》的思路,利用极大丰富的考古学资料来重建中国的万年饮食史。20世纪初以来,我国考古学界一直关注文化谱系、中华文明起源、文化交流以及科技史等宏大叙事,近些年来,历史学研究方向逐渐发生了转变,者们写了越来越多关于中国饮食史的著作。不过这些著作中重典籍、轻考古资料的现象仍然比较严重。”张良仁指出,从事饮食史研究绝对不可以忽视考古资料,尽管饮食遗物大多难抵时间流逝,少有遗存,但类似长沙马王堆汉墓那样保存完好的墓葬在国内不少,出土的酒和食物的实体材料、记载食物的遣策、动物骨骼、炭化种子和植硅石在考古出土中也非常普遍,先民们在各类陶瓷器具和砖石上的古代庖厨图像也为研究先民的饮食提供了重要资料。

张良仁在考古行业耕耘三十余年,从商州考古到俄罗斯考古再到中国西北和伊朗考古,人到中年他惊讶的发现,社会公众对于历史、考古和美食竟然有着无法遏制的好奇心和求知欲。之所以会选择通过美食短视频来为公众讲述历史知识,主要原因有两个,“一是在考古学领域,许多我们如今视为理所当然的美食,实际上都蕴含着悠久的历史渊源;二是美食像水中的鱼群一样,游弋在遗址、文物、城市、人文故事的海洋里。借助美食,我可以把历史和考古知识讲得更有意思一些。”

《吃的中国史》是张良仁两年探店的心血集结,这本书中既有扎实的原始文献依据,又有详细的考古现场解析,堪称是一本餐桌上的微型史记,从稻、粟、麦到玉米、番薯,百姓的主食怎样“中西交融”;从周天子“八珍”到乾隆御膳,皇帝的餐桌如何演化;“吃”如何滋养传统节日;这些问题在书中都能找到答案,张良仁深入马王堆汉墓看秦汉的饮食盛宴,从异域美食的传播看丝绸之路的兴起,在魏晋南北朝的乱世之中探寻酒中风度与“疯度”,多文化交流的唐朝又给中国人带来了全新的饮食风貌和食疗养生的潮流……从上古到明清,从一粒稻、粟推动的历史车轮到清朝地域菜系的形成发展与成熟,食物的历史就是文明的历史,食物的滋味就是历史的余味。

“美食考古还是一个有待开发的研究领域,我现在正和自己的研究生着手开发。未来我想继续发掘其他城市以及其他国家的美食,通过短视频的形式,将这些美食背后的城市历史和文化传统分享给更多的人,引起更广泛的兴趣。希望我们能在食物的香气中感受到历史的温度,共同守护珍贵的文化遗产。这也是我作为美食博主的初心。”

扬子晚报|紫牛新闻记者沈昭

校对陶善工