4月23日,生态环境部举行新闻发布会,本次发布会的主题为“严格核与辐射安全监管,守牢美丽中国安全防线”。生态环境部核设施安全监管司司长李治国提到,我国的辐射环境监测网已经是世界上规模最大的辐射环境监测网。

李治国提到,辐射环境监测是我们核安全工作的基础性工作,发挥着“耳目”和“哨兵”的作用。经过多年的建设,我们国家已形成辐射环境质量监测网络和重点核设施周边辐射监督性监测网络。目前,我国的辐射环境监测网已是世界上规模最大的辐射环境监测网。

据悉,目前,我国国家级辐射环境质量监测网设立1835个监测点,覆盖了全国所有地级及以上城市、重要边境口岸、核设施周边以及其他重要边境地区。此外,各省(区市)还建设点位更多的省控网。生态环境部在核电厂等重要核设施建立了监督性监测系统。以核设施为中心,围绕着核设施周围5公里、10公里、15公里这个范围,包括15公里之外的范围,在核设施周围16个方位分布了一百多个监测点位。这些点位里有的是自动监测站,有的是空气、水、土壤等环境采样点。从监测数据看,多年来我国辐射环境质量保持良好。生态环境部通过《中国生态环境状况公报》,还有部网站公布有关辐射监测结果。

李治国就辐射问题进行了科普和辟谣。他提到,辐射无处不在,在我们生活里面,有来自太空的宇宙射线分布在我们的每个角落,在日常环境中的土壤、空气、食物和水都有一定的辐射,就辐射来说,“你见与不见,它就在那里”。人类就是在这样的环境中起源、进化直到现在。甚至说由于我们身体里有一些放射性核素,比如钾40等放射性元素,每个人都是一个小小的“放射源”。

李治国介绍,判断什么东西有没有害,都有个“量”的概念,不能抛开剂量谈毒性。就辐射来说,一个人一年受到100毫希沃特以下的辐射,在医学上是观察不到对健康的损害。

“100毫希沃特有多大呢?刚才说我们日常生活中接受很多天然辐射,一年累积下来3个毫希沃特左右。其他生活场景也会增加一些辐射,比如坐飞机从北京到上海,受到的辐射大约0.004毫希沃特。到医院体检,做一次胸部X光检查,可能增加大约0.05毫希沃特。”李治国说,这些距离影响健康的量还很远。当然,也不要去接受没必要的辐射。

李治国表示,对于核能开发等活动,我们国家标准有严格的要求。对于普通公众,人为活动导致的年有效剂量不超过1个毫希沃特,比天然照射的水平还要低。在环境影响方面,多年监测结果表明,我国核设施周围辐射环境水平一直保持良好,与上世纪80年代天然环境辐射本底调查相比,我国核设施周围辐射环境没有明显变化。

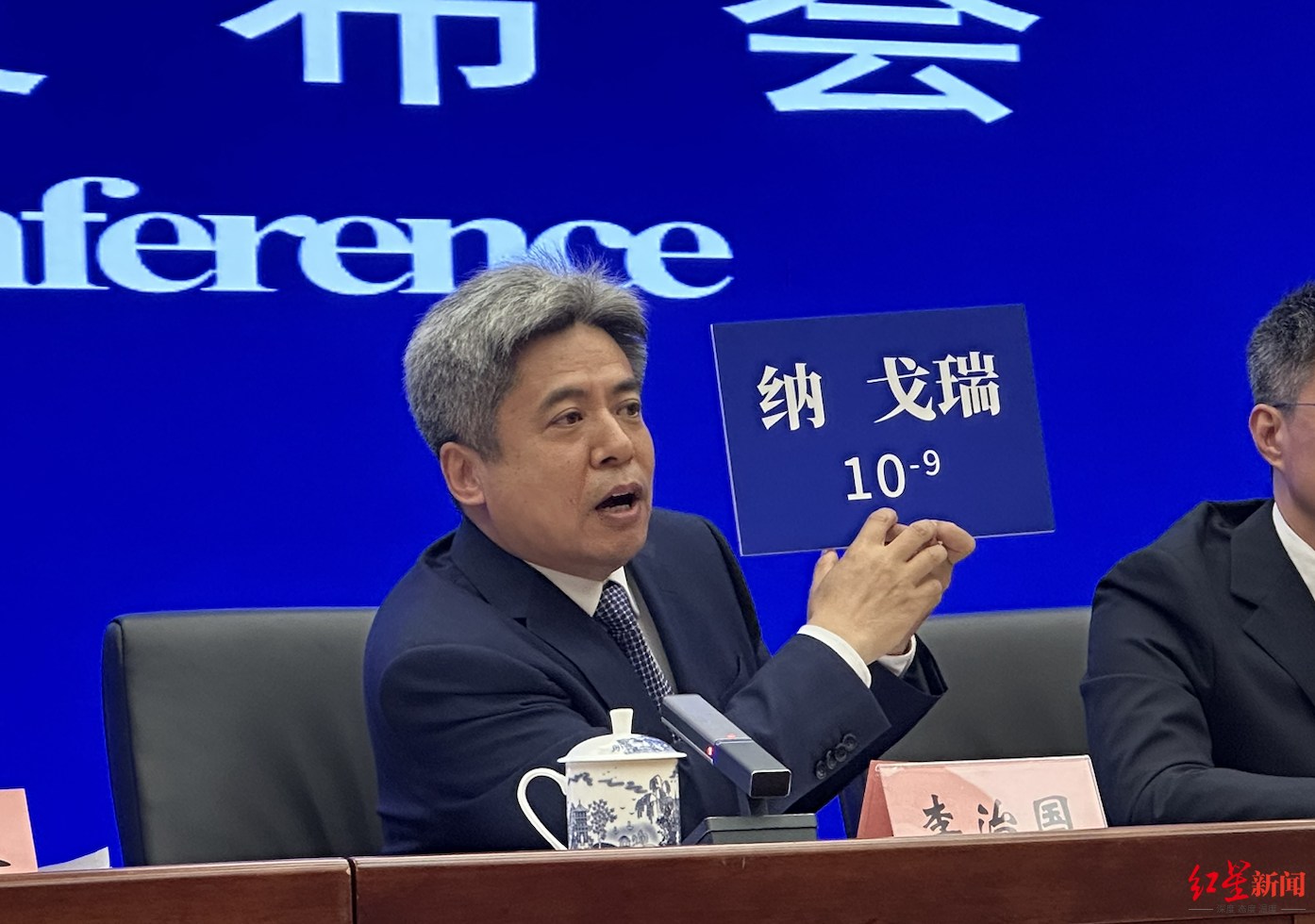

李治国就几个热门网传内容进行辟谣。去年网上流传“某某城市辐射值超过100威胁健康”,对此,李治国介绍,这里的辐射值100,是环境监测中用的单位“纳戈瑞”,戈瑞是一个单位,纳是纳米的纳,是十的负9次方,是十亿分之一。简单来说,“纳戈瑞”只相当于“毫希沃特”的百万分之一。

另外,网上有人拿着手持式仪器到海边测辐射的视频。李治国表示,这种检测不能测量水中放射性的含量。这些手持仪器测量的是周围环境的辐射吸收剂量率,测到的辐射主要来自宇宙射线和周围的岩石土壤。要测量水中的放射性,需要专业技术人员,在专业实验室,进行一系列富集、分离、纯化等处理,再利用精密、专业的分析仪器进行测量分析,往往需要几天甚至更长的时间。

红星新闻记者刘亚洲吴阳北京报道