从千年技艺到当代使命

在西安大唐西市金市广场的2025全国网上年货节上,一幅棉絮画作品《丝路》吸引了无数目光,驼队穿越沙海,朝阳初升,棉花堆叠的浮雕质感让丝绸之路的壮丽跃然“布”上。这是西安第四代非遗棉絮画传承人李海红与弟子汤瑶历时两个月的匠心之作,不仅重现了古丝路的商贸繁荣,更成为“非遗+消费”融合的典范。

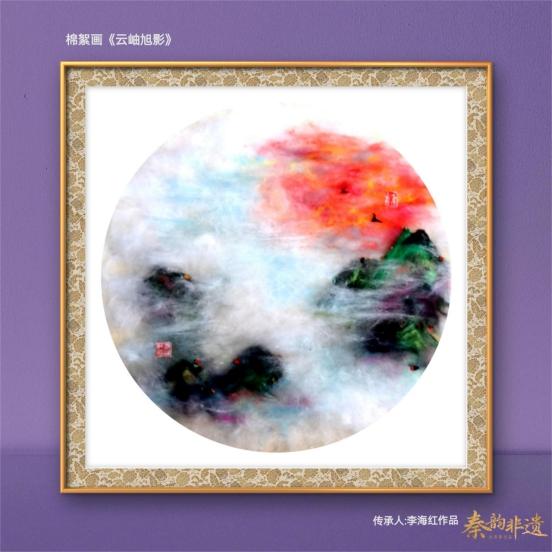

李海红的艺术生涯始于四十年前,幼年时,他跟随父亲李福堂学习这项起源于唐代的技艺。棉絮画以棉花为墨,通过撕、扯、染、贴等三十余道工序,将柔软的纤维转化为立体的山水、人物与祥瑞图腾。李海红回忆:“父亲常说,棉花是土地赠予的礼物,我们要用双手赋予它灵魂。”这种匠人精神,在他2024年创作的《金龙飞天》中达到极致,整个作品远看龙鳞以渐变棉絮模拟金属光泽,云纹采用“撕絮为纱”的古法,让中华图腾在三维空间中腾飞。

传统技艺的“青春化”实验

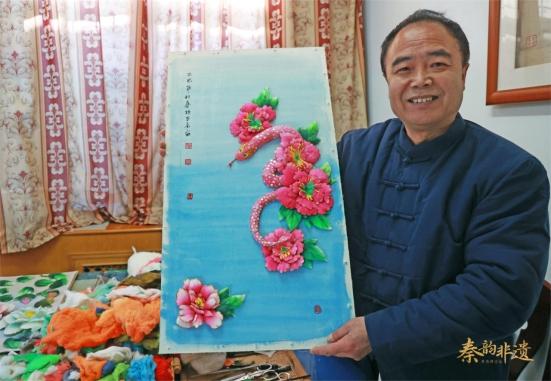

面对非遗传承的困境,李海红选择了一条“守正创新”之路。2025年蛇年,他与学生汤瑶创作的《灵蛇献瑞》颠覆了传统棉絮画的严肃风格,绿色小蛇头戴官帽、身披如意锁,卡通化的造型搭配蝙蝠纹与春花元素,既保留“福禄寿禧”的吉祥寓意,又吸引年轻消费者驻足。这对师徒还将棉絮艺术延伸至文创领域,开发出“萌版”龙头摆件、生肖手偶等产品。

“非遗不能只活在博物馆里,要活化在人们的生活中。”李海红说。李海红创新非遗“共创体验”模式,消费者可参与制作简易棉絮画,亲手将棉花塑造成花瓣或云朵。这种互动不仅让非遗“可带走”,更催生了“文化体验经济”的新业态。

从“独行者”到“传承生态圈”

汤瑶是李海红的得意门生,刚获得西安市灞桥区棉絮画非遗项目代表性传承人身份。她既是技艺传承者,也是非遗推广的“破圈者”。

2025年妇女节,她带领团队走进新城区人民检察院,指导50余名女职工制作棉絮画熊,让创作者将司法工作者的严谨与艺术创造力交融。在碑林区文艺路小学,她策划的棉絮画社团作品展,让孩子们用棉花再现大雁塔与秦岭山水的特色,让非遗种子扎根下一代,绽放新光彩。

在笔者看来,这对师徒的传承模式更注重“开放性”与“合作性”。他们联合电商平台推出“非遗云课堂”,汤瑶亲自演示《灵蛇献瑞》的制作过程,吸引上万名网友在线观看学习,李海红则通过高校客座讲师身份,在西安外国语大学开设“非遗IP开发”课程,探索棉絮画的国际化表达。

非遗文化自信下的消费新引擎

学生作品

在“国潮崛起”的消费浪潮中,棉絮画正从艺术品转化为文化消费品。2025年春节,李海红团队推出的“福禄寿喜”主题棉絮画礼盒,融合剪纸、刺绣等非遗元素,成为企业定制年礼的热门选择。与文旅部门合作的“丝路记忆”系列作品,更入驻西安热门景区,带动周边文创销售额迅速增长。

数据显示,近三年棉絮画相关产品的消费群体中,“Z世代”占比从12%跃升至47%。李海红感慨:“年轻人不是不爱传统,而是需要传统以更鲜活的方式回归生活。”

棉花里的中国叙事

从《巨龙腾飞》献礼亚运会,到《灵蛇献瑞》点亮年货市场,李海红用四十年将棉絮画从濒危技艺推向消费前沿,而汤瑶等新一代传承人的加入,正让这项古老艺术在直播间、校园与社区中焕发新生。

毋庸置疑,当非遗遇见消费,便不再是单向的拯救,而是双向的赋能。传统技艺因市场活力得以延续,现代经济因文化厚度而更具温度。这或许是李海红师徒给予非遗传承最深刻的时代注解。