人民网北京4月25日电(记者李依环)4月24日是第十个“中国航天日”,也是我国第一颗人造地球卫星东方红一号成功发射55周年。北京航空航天大学举办了“月宫一号”科普基地公众开放日、第十届航天文化节等系列活动。

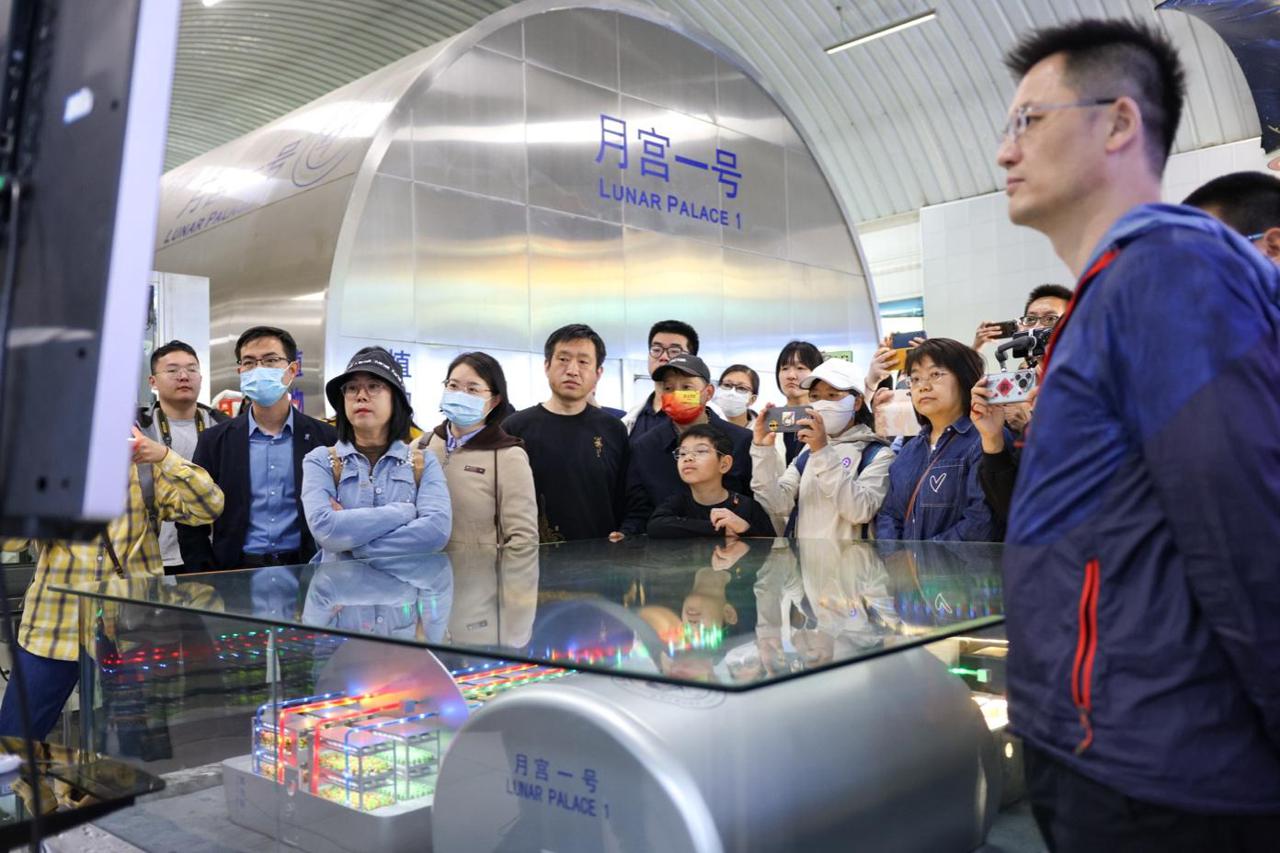

“为什么会选择黄粉虫作为食物之一?”“什么时候我们能去太空旅行?”当天,“月宫一号”实验基地举行公众开放日活动中,志愿者们通过“月宫一号”模型和视频,向观众讲解系统原理,吸引了诸多航天爱好者。

“月宫一号”是国际宇航科学院院士、北京航空航天大学生物与医学工程学院教授刘红主持研发的空间生物再生生命保障系统地基综合实验装置。它是世界上首次成功实现了四生物链环的人工闭合生态系统,完成了世界上时间最长闭合度最高的密闭生存实验——“月宫365”。这不仅是我国航天科技的骄傲,更是人类探索地外生存的里程碑。

“未来我们都有机会从‘地球人’变成‘宇宙人’。”刘红谈到,希望通过举办科普活动激发公众对人类探索太空的兴趣和关注,引导公众深思应当如何珍视地球现有的生存环境,同时将航天梦想根植于少年儿童的内心,鼓励青少年积极投身于航天事业中。

记者了解到,北航第十届航天文化节以“海上生明月,九天揽星河”为主题,依托主题论坛、系列讲座、嘉年华、知识竞赛、专场宣讲、科普课堂等十余场校园文化活动,向全校师生及社会各界科普航天知识,讲述航天故事,传承航天精神。

在《摘星揽月的北航人》主题论坛上,神舟飞船首任总设计师、北航首届毕业生、宇航学院名誉院长戚发轫,北航2008届博士校友、中国探月工程总设计师于登云,神舟十六号乘组“英雄航天员”、北航宇航学院教授桂海潮作主题报告,向600余名青年学子讲述踔厉奋发、勇担重任的感人故事。

据悉,本届航天文化节期间,北航还举办了“流动科学课”、“航天+”嘉年华、“百米长卷”《十载航天路,星河揽月归》、主题画展《飞天与“飞天”》等系列活动。