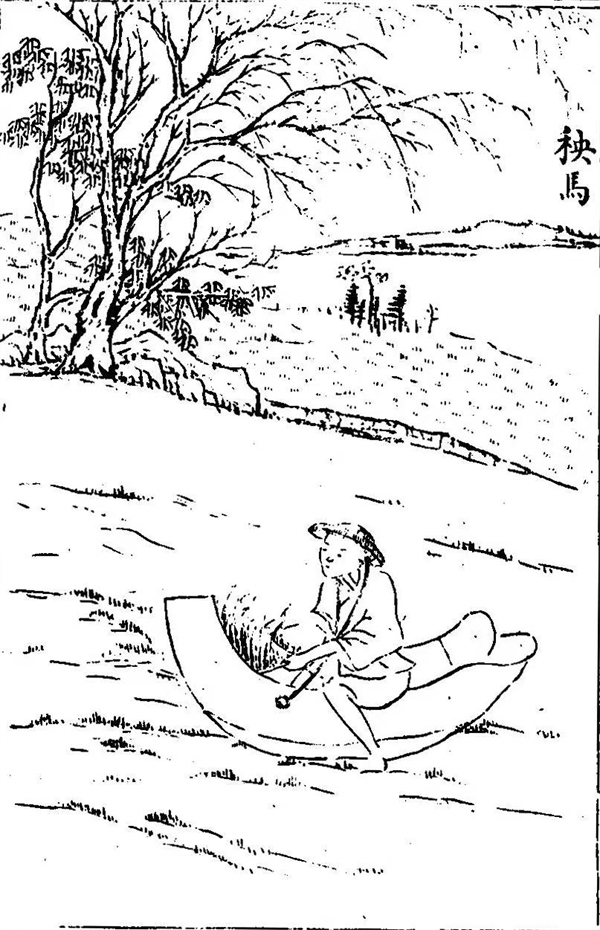

在爱丁堡,我向白馥兰(FrancescaBray)教授展示了一周前在湖南农业大学中华农耕文明博物馆拍的一张“秧凳”照片,她看到后兴奋地说:“太好了,发给我!”随即,她拿出《王祯农书》,向我展示其中的“秧马图”。秧凳正是秧马的变种或简化版本。这一瞬间,在长沙,史晓雷先生带我参观的由他策划的展览,竟与我在爱丁堡的采访奇妙地连结在了一起。

湖南农业大学中华农耕文明博物馆展出的“秧凳”

《王祯农书》中“秧马图”

这是我第二次采访白馥兰,距离上次采访已经整整十年。上次是在她的办公室,这次则是在她的家中。她显然还记得我,说就在不久前,一位年轻的中国学者向她提起了我当年写她的那篇文章。这又是一个意外的连结。十年过去了,白馥兰几乎一点都没有变——她的发型,她那温柔的语调,以及她总爱笑……白馥兰的家中到处是书,间或点缀着带有浓郁中国风情的物件。壁炉之上,陈列着三尊白瓷观音像,仿佛静静地诉说着她对中国历史、文化的热爱与眷恋。白馥兰本科就读于剑桥大学,主修中文。从参与李约瑟主编的《中国科学技术史》项目,撰写《中国农业史》开始,她便深深扎根于中国与中国农业史研究,一发不可收拾。

在她的个人网页上,她这样介绍自己:“我是一名专注于中国的科学、技术与医学史学者及人类学家,研究兴趣集中于政治如何通过日常技术得以表达与实践(尤其关注技术、性别与国家的关系),以及在国家、比较与全球历史中,不同技术叙事背后的政治逻辑……我的学术生涯始于中国农业史与科技医学史研究。通过在马来西亚吉兰丹州稻田中的田野调查,我深入观察农民如何应对‘绿色革命’技术带来的挑战,由此将研究拓展至人类学与农村发展领域。”

白馥兰曾先后供职于剑桥大学李约瑟研究所、法国国家科学研究中心、加州大学洛杉矶分校、曼彻斯特大学科技医学史中心以及加州大学圣塔芭芭拉分校。自2005年起,她在爱丁堡大学任教。她曾担任国际技术史学会主席,并于2019年获得国际技术史学会的达·芬奇奖章。如今,作为爱丁堡大学的荣休教授,她有了更多时间专注于自己热爱的研究。

最近,由白馥兰和三位同事合著的《世界文明中的作物迁徙》中文版在中国出版。这本书先后斩获“世界历史协会本特利图书奖”和“技术史学会埃德尔斯坦奖获奖图书”。湖南大学的张朵朵教授评价该书的特点在于“非人类中心主义”叙事、全球视角与新的研究方法。我的这次采访,正是从这本书展开的。

白馥兰教授展示《世界文明中的作物迁徙》中文版。白馥兰,英国皇家学术院院士、英国剑桥大学李约瑟研究所成员,主要著作有《中国科学技术史·农业分册》(李约瑟主编)、《稻米经济:亚洲社会的技术与发展》、《技术与性别:晚期帝制中国的权力经纬》、《世界文明中的技术》等

“让不同时间、不同地点形成对话”

澎湃新闻:您认为《世界文明中的作物迁徙》这本书最重要的突破是什么?

白馥兰:我们最想做的一件事是打破全球史中常见的“目的论”(teleology)叙事。也就是说,无论你如何研究,最终似乎总会回到“以西方为中心,现代世界如何形成”这一框架。我们认为,农作物是一个很好的切入点——它们是人类技术的产物,拥有更悠久的历史和更广泛的地理分布,可以用不同的方式分析它们,而不必总是得出“这就是现代性”的结论。不过,有人认为我们的视角很新颖,但书中很多部分依然指向了现代性,这或许意味着我们并未完全实现预期目标。可能因为,四位作者中,我是唯一一位不研究近现代史的。我一直在说:“我们来看看8世纪吧!”但其他合著者更倾向于研究17、18世纪乃至更晚的时期。

澎湃新闻:您对这本书满意吗?

白馥兰:非常满意!并且,它还获得两个奖。当然,原书稿的篇幅太长,我们不得不删掉一些章节。但整体而言,我不觉得目前的版本需要做出重大改动。或许,将某部分扩展得更详细,或选择另一种拥有更悠久历史的技术产物来展开分析会更有趣。比如布料或纺织品,如丝绸或棉布,这类物品与农作物异曲同工。谈到农作物,人们往往会想到农业革命或绿色革命;而提及纺织品,大家立刻想到的是兰开夏郡和工业革命。这些物品的历史也可以用截然不同的视角来审视。这本书最有价值的地方在于,它用时间和空间的框架进行分析,这种方法同样适用于其他商品或技术产物的研究。

澎湃新闻:这本书是如何诞生的?

白馥兰:这要追溯到葡萄牙的一次会议。当时,我和蒂亚戈·萨拉瓦(ThiagoSaraiva)在同一个讨论小组。他讲橙子,我讲稻米,我俩将植物、人群、政治、象征体系以及强迫与奖励机制等因素,也就是后来被称为“农作物景观”的内容,放在一起讨论。会议结束后,我对他说:“我们应该合作搞个项目。”我们聊了一下,觉得最好再邀请几位同行加入。随后,在下一届技术史学会年会上,我们邀请了美国学者芭芭拉·哈恩(BarbaraHahn)和印度学者约翰·博斯克(JohnBoscoLourdusamy)加入。我们越聊越兴奋,彼此在这个项目里都看到了自己感兴趣的部分。我们开了很多次会,并得到德国马克斯·普朗克科学史研究所的帮助,他们提供了会议场地。我们邀请了大约15位学者参与,并拿出一些案例进行讨论。当时,他们普遍认为:“一定有一种真正有说服力的方式来整合这些案例,但你们还没有找到。”经过多次讨论,我们决定将“景观”作为核心概念,并用“农作物景观”将所有内容整合在一起。

澎湃新闻:之前有人使用过“农作物景观”这个概念吗?

白馥兰:在某种程度上,这是一个新词。当时,已有许多带有“景观”后缀的术语。这一概念与人类学家阿尔吉恩·阿帕杜赖(ArjunAppadurai)的理论颇有渊源,他提出五种特定的“景观”,包括族群景观、技术景观、意识形态景观、金融景观和媒体景观等。这是一个非常好的视角,因为它清晰地表明:这是一个关于框架和选择的问题,并非某种既定的存在,它是在进行分析时人为设定的单位,是有弹性的。

澎湃新闻:这本书由四位作者合著,但书中并没有标明谁撰写的哪部分内容,整本书读起来像是由一个人写的,这是怎么做到的?

白馥兰:我们聚在一起,每次连续工作八到十天。我们通常先就某一章节进行头脑风暴,之后各自回到酒店或办公室,分别写作。比如蒂亚戈写关于椰枣的部分,约翰写关于大象的部分,芭芭拉写关于郁金香的部分等。然后,我们带着各自写的初稿再聚在一起,共同修改。在讨论中,随着新想法的涌现,我们不断回顾并修改之前的内容。在某种程度上,虽然我们每个人写不同的部分,但实际上,我们一直都在为彼此提建议。最终的文本风格也比较一致。我们的确想避免那种常见的合著模式——每个人单独写几章,然后将各章节凑在一起。

我举个例子。书的最后一章探讨了“再生产和废弃物再利用”,约翰提出将腰果纳入讨论,因为他研究印度农业工业化和机械化的历史,而腰果在印度农业中占有重要地位。腰果加工的难度是其中的关键,即如何将腰果果仁分离出来,并回收废料。腰果产业的突破在于——有人发明了一种既能取出果仁,又能利用果壳提炼油的工艺。这种油可用于制作油漆等工业产品。约翰本打算以腰果加工技术的突破作为故事的开头,然而,当我们讨论如何再现“农作物景观”和“世界秩序”时,谈到了腰果的殖民史。最初引起西方殖民者注意的腰果其实生长在现在的巴西。当时,当地的印第安人不仅食用腰果果仁,还用果肉酿酒。但随着时间推移,果肉酿酒的技艺逐渐失传。我们觉得,这种技艺的消失非常值得追溯,并可以用类似的方式讲苹果的故事——某个时期,苹果的果仁比果肉更有价值。但这种状况何时发生了变化?同时,莫桑比克成为关注点。尽管没人确切知道腰果树何时传入莫桑比克,但当地的农民非常看重它们,因为他们用腰果果肉酿酒。这种酒成为殖民者与当地人争夺的焦点。当腰果在国际市场上变得有价值时,葡萄牙殖民政府试图在莫桑比克发展腰果种植园,却以失败告终,因为腰果并不适合大规模种植。这促使我们将目光转向印度。在印度,腰果种植以小型果园为主,而非大规模种植园。我们在不同案例之间来回对照,让不同时间、不同地点形成对话。

澎湃新闻:这就像是一个个谜题,等待你们去解答。

白馥兰:是的。即使一种看似微不足道的作物,也能揭示出人类历史中许多重要的面向。腰果这个案例最终还是指向了现代化、工业化和殖民化等宏大主题。但如果拉长时间视角,就能将其他元素编织进来。比如粟,在第一章讨论时间维度时,我提出将粟纳入其中,包括几个原因:首先,一提到中国农业,大家往往会立刻想到稻米,仿佛中国就等同于稻米,但研究中国早期农业史的人都知道,粟同样占据着举足轻重的地位;其次,我认为粟能够将历史线索向前延展得更远;此外,在研究过程中,我注意到大量关于粟在中国北方作为“传统农作物”复兴的研究。这太有意思了!因为粟曾经一直默默无闻,它是穷人的口粮,或仅用于药材,没人太在意它。到了晚清,粟已不再是主要农作物。到了“大跃进”时期,由于强调高产,玉米等高产作物迅速取代了粟。然而,近代随着“传统农业遗产保护”和气候变化议题的兴起,粟又重新受到关注。我原想将这个故事放在第一章,但合著者认为会导致篇幅太长。当时我在想:“那我的这个‘美妙的故事’该放在哪个部分呢?”幸好,最后一章讨论的是再生产与再利用,我便把粟的案例放在了那里,引出农业遗产运动及其象征意义。当然,这也是书中的案例经常在不同章节之间“跳跃”的原因。

《世界文明中的作物迁徙》,于楠/译,中国科学技术出版社·中科书院,2024年10月版

“通过植物与人的相互依存来解读历史变迁”

澎湃新闻:茶最早产于中国西南地区,茶在世界范围内的迁徙历程一直是学界和大众关注的热点话题,这段历史涉及植物的传播、殖民扩张和全球贸易等。你们在《世界文明中的作物迁徙》中是如何对茶进行分析的?

白馥兰:约翰是研究茶的专家,而我也做了不少关于茶的研究。我们两位的知识叠加起来,关于茶的话题自然很多。我们决定把茶放在两章中对比呈现:一章是“地点”,一章是“规模”,以便从不同角度深入探讨。在“地点”这一章中,约翰从政治经济学视角切入,他分析了英属印度的茶园体系,指出英殖民者在当地打造的种植园如同“国中之国”,种植园公司和管理者自行制定规则,塑造出一个游离于官方体系之外的人口与景观结构。这是这一章的核心叙事。同时,我们也想展现殖民控制的局限性——大自然往往会反击。蚊虫滋生、沼泽泛滥、桉树失控等自然力量频频给种植园管理带来困扰。在“规模”这一章里,我们将印度和中国的茶产业进行了对比。在中国,茶主要由小农在自家园地里种植,却支撑起了庞大的全球商品贸易。而英殖民者则认为,要让茶产业变得有利可图,必须依赖大规模生产。此外,在讨论过程中,我们还聊到了茶园里的大象。我们舍不得放弃这个故事,于是在“行动者”那章里加入了大象的案例。

澎湃新闻:书中的一个重要观点是“我们驯化了谷物,谷物也驯化了我们”,人与植物在长期共生中彼此塑造。您能分析一下这一双向驯化过程吗?

白馥兰:这是美国政治学家和人类学家詹姆斯·C.斯科特(JamesScott)提出的一个概念,但我觉得我们可能更早就想到了(笑)。简言之,假如我是一名农民,我想种足够的谷物,以养活家人并缴纳税赋;而收税的人希望我能准时纳税,并能将谷物储存起来,以便他们需要时,比如要养一支军队时,有粮可用。这意味着,你需要田地、工具,可能还需要与他人进行劳务交换或合作。你不能随心所欲地说:“啊,我要去度假了。”因为你必须待在田里,除草、喂猪、干农活。换句话说,农事节律成了你的生活节律,你不得不按照它的节奏运转。与此同时,社会也逐渐围绕对谷物的依赖组织起来。如果谷物歉收,就会引发饥荒、灾难,甚至导致内战或王朝更迭。詹姆斯·C.斯科特在他的著作《作茧自缚》(AgainsttheGrain:ADeepHistoryoftheEarliestStates)中对此进行了详细阐述。他沉思:人类成为自己胃的奴隶,这是一件好事吗?他并没有简单地认为这是一件坏事,而试图探究这种依赖带来的后果。进入农业社会后,随之而来的是政府、战争、城市化——既有好事,也有糟糕的事。

澎湃新闻:在古代中国,“农作物景观”与政治意识形态、道德价值交织在一起,这一观点该如何理解?

白馥兰:在帝制中国,国家被视为农作物景观的合法塑造者,国家拥有规划土地、协调人与土地的关系,发展或忽视基础设施的权利和义务,并通过赋税体系进行调控。这些治理手段本身也成为农作物景观的一部分。此外,中国的农业景观中还承载着道德价值。例如,勤劳耕作被视为美德,按时纳税被视为公民责任,对神灵的敬畏则体现在祈求风调雨顺的仪式之中。借助这一分析框架,我们能够在全球范围内进行比较:其他地方是否也存在类似的“国家或社区对土地的权利”?抑或由公司和私人企业主导?又是否体现了自耕农的独立性等?这种比较让农作物景观成为一个极具启发性的思考工具。

澎湃新闻:书中援引了很多中国典籍,比如《齐民要术》和徐光启的《农政全书》等,这些内容一定是您撰写的吧?这些知识是您原本就掌握的,还是为写这本书而做的新研究?

白馥兰:我得承认,大部分内容是我原本就知道的。但在涉及中国当代“农业文化遗产”部分时,我确实查阅了很多新资料。这方面对我帮助最大的是刚刚在剑桥大学完成博士学位的江沛博士,她的博士论文研究的是中国北方的粟,为我提供了大量关于粟的中文文献,非常感谢她。

澎湃新闻:《世界文明中的作物迁徙》中,有哪些内容您特别喜欢或者感到特别得意?

白馥兰:哎呀,我全都喜欢!(笑)有一点我特别喜欢。在寻找“农作物景观”的典型案例时,我们发现了两组对比鲜明的古巴地图,这些地图展现了古巴的农作物景观。其中一组由地理学家绘制,详细描绘了不同农作物的分布、土地所有制形式、产业结构、出口情况和人口密度。这组地图非常直观,是现代地理知识下景观描绘的典范。这组地图最引人注目的地方在于,它清晰地呈现了古巴最重要的两大经济作物:甘蔗和烟草。这两种作物的种植方式截然不同——甘蔗依赖大规模种植园里生产,而烟草主要由小农种植。人类学家费尔南多·奥尔蒂斯(FernandoOrtiz)在其著作《古巴的对应物:烟草与蔗糖》(CubanCounterpoint:TobaccoandSugar)中,从反美殖民主义的角度对甘蔗与烟草进行了对比。他将甘蔗塑造成邪恶的女巫,象征外来殖民力量的压迫;而烟草则被赋予男性化、本土化的象征意义,代表古巴纯粹和善良的文化。在现实中,甘蔗与烟草仅仅是农业生产方式的对比,但在文化想象中,却被赋予了善与恶的象征。这种同一地点、相同作物,却在地图和文化叙事中展现出两种截然不同“农作物景观”的对比,我觉得非常有意思。

还有一点我很喜欢——我借用了我的丈夫桑迪·罗伯逊(SandyRobertson)的研究灵感。他是一位人类学家,如今已退休。他曾研究加纳的可可种植业,关注可可农场与人类生命周期之间的关系。可可树的寿命大约是60年,和人类的寿命相仿。在可可树的生命周期里,农民种植、收获、衰老,最终农场也会随着农民的离世或衰退而消失,土地重新变回森林或田地。在这个过程中,最初受雇劳作的工人可能会逐渐转变成佃农,甚至在成功后成为土地所有者。我特别喜欢这种以植物的生命周期映射人类社会变迁的视角。因此,在“时间”这一章里,我们尝试呈现不同尺度的时间维度——从植物的生命周期,到社会制度的时间节奏,再到地球演化的宏大时间尺度。这种通过植物与人的相互依存来解读历史变迁的方式,我觉得特别迷人。

“我采取的是‘从植物出发’的研究路径”

澎湃新闻:您关于徐光启和《王祯农书》的相关研究有哪些?

白馥兰:我与法国汉学家乔治·梅泰里耶(GeorgesMetailie)教授合写了一篇关于“谁是《农政全书》的作者?”的论文,发表在《晚明中国的国家治理与思想复兴:徐光启的跨文化综述》(StatecraftandIntellectualRenewalinLateMingChina:TheCross-CulturalSynthesisofXuGuangqi)一书中。我们想强调,在徐光启的心目中,农业对于“治国理政”的重要性。我与乔治·梅泰里耶及一位俄罗斯同事合写了《中国技术知识生产中的图形与文字:经与纬》(GraphicsandTextintheProductionofTechnicalKnowledgeinChina:TheWarpandtheWeft),分析了南宋时期的《耕织图》和《王祯农书》的不同。《耕织图》中的图像非常精美,文字如同诗歌,写的是类似“蚕丝在纺车上发出嗤嗤的声音,妇女们一边纺丝一边担忧催税的官差,忍不住落泪”这样的内容,而不像《王祯农书》中那样的表达,比如“你有个踏板”、“你要脚踩踏板”、“你需要一盆热水”等。我探寻这两种呈现农业工作和技术信息的差异,思考它们各自的目的是什么,是为了传授农业技术,还是营造田园想象?

《中国技术知识生产中的图形与文字:经与纬》,荷兰博睿学术出版社,2007年版

被白馥兰翻遍的《王祯农书》

澎湃新闻:那么,在对比研究《耕织图》和《王祯农书》后,您的结论是什么?

白馥兰:王祯是公元1300年左右的一名官员,他曾在南方和北方任职。当时,元朝刚经历战争和蒙古入侵的破坏,他的目标是为地方官提供帮助民众恢复农业和推广良法的信息。他尤其关注南北差异。他在书中说,希望北方人能了解南方的做法,反之亦然,以便借鉴彼此有益的经验。在我看来,他编纂这部农书的目的,是为了让工匠能照着图谱制造农具或器具,并向人们展示如何使用它们。而《耕织图》呢,书中的插画精美,画工考究,图像准确,但我不认为这本书打算教人如何制作农具。我觉得它更像是出于美学传统,带有某种道德教化意味,传达了一种“重农”的价值观——认识到农民的重要性,并让这种劳动能够在朝廷被严肃对待。而此前,宫廷里并没有这种“农民劳作图”。

澎湃新闻:您对稻米情有独钟,除了2017年编著出版《稻米:全球网络与新历史》(Rice:GlobalNetworksandNewHistories)一书,早在1986年,您就写了《稻米经济:亚洲社会的技术与发展》(TheRiceEconomies:TechnologyandDevelopmentinAsianSocieties)一书。这是怎样一本书?

白馥兰:我在《稻米经济:亚洲社会的技术与发展》一书中首次尝试将远古历史与当代发展联系在一起。这本书是我为李约瑟主编的《中国科学技术史》系列撰写《中国农业史》之后,对“稻作社会”研究视角的进一步扩展。书中,我将东亚和东南亚的稻作社会放在一起,探讨它们在组织方式上的独特性,并解释稻作与西方旱作农业在经济与社会结构上的差异。我采取的是“从植物出发”的研究路径——先研究水稻这一作物,再探究种植它所需要的田地、灌溉体系在稻作中的关键作用,以及不同的水利管理方式如何塑造了当地的社会结构等。在这本书中,我还首次系统性地将“熟练技术”与“机械化技术”进行了对比。我认为,在西方农业革命中,熟练技术往往被机械化技术取代;而在东亚的小规模经济体中,熟练技术依然发挥着重要作用。这种对比有助于理解不同区域的经济发展路径。虽然我的观点未必完全正确,但我认为这种分析框架依然具有参考价值,而且恰好与日本学者在同一主题上的研究思路不谋而合。

《稻米经济:亚洲社会的技术与发展》,加州大学出版社,1994年5月版

澎湃新闻:具体来说,这是怎样一种思路?

白馥兰:当时,日本的学者,尤其是日本的社会学家,也在思考类似的问题。在我撰写这本书时,日本在东南亚推广的项目更倾向于沿用本国特有的小规模、密集型、依赖熟练劳动的生产模式,而不是北美主导的大规模机械化模式。这背后其实存在着某种竞争。日本学者认为,在日本的历史进程中,从德川经济、明治维新到现代化,小规模、集约型和熟练劳动的生产方式至关重要。因此,他们对我在书中提出的“熟练技术与小规模经济发展”的思路很感兴趣。这种讨论实际上涉及一种关于“规模、密度与稻作社会”的宏观历史思考。当然,我并不是说所有稻作社会都完全相同,但它们的确存在一些共同的动力机制。

“为什么不先从翻译《齐民要术》入手?”

澎湃新闻:通常,您是怎么发现这些有趣的研究主题的?

白馥兰:哦,很多时候是自然而然沉迷其中的。开始,我在李约瑟主持的《中国科学技术史》项目中研究农业时,完全不懂农业。李约瑟对我说:“你可以学,对吧?”于是,我就开始学了。他还建议我说:“为什么不先从翻译《齐民要术》入手?”于是,我就坐在房间里,翻译《齐民要术》,从中文翻成英文。

澎湃新闻:这部“译稿”出版了吗?

白馥兰:没有(笑),那只是我的“家庭作业”而已。但这个翻译过程让我收获颇丰。在翻译时,你需要了解原始文献,还要参考后来的学术研究。许多中国学者已经将其翻译成现代汉语,并解释了背后的科学原理。这让我开始思考:中国的农业传统与其他国家有何不同?例如,与罗马、法国、16和19世纪的英国农业相比……以及马匹、奶酪和小麦等元素在中国历史上占据什么地位?在这个过程中,很多问题就冒了出来。比如:中世纪英国修道院种植粮食与18世纪华北农民种粮,在资源需求和社会意义上是否相同?这些问题或许无法立刻回答,但它们会促使我去思考和探索。

澎湃新闻:也就是说,翻译《齐民要术》促使您对农业产生了兴趣?

白馥兰:其实最初我对农业完全没有兴趣,这完全是个偶然(笑)。但一旦开始研究,我发现农业实在是太有趣了!我真的非常感谢李约瑟!我很庆幸他当时没有让我去研究机械学(笑),否则,我现在很有可能正在汽车引擎盖底下修车呢!

澎湃新闻:哈哈,那您大学选择中文专业的原因是什么?

白馥兰:那时正值“文化大革命”,我们在西方对这场运动怀有某种浪漫化的想象,觉得那是一件很了不起的事。我最早是在一次关于中国问题的会议上遇到李约瑟的。此外,我对中文和古代中国文学一直很感兴趣。这或者和母亲有关——她是一名翻译,家里有许多来自世界各国的书,包括中国诗歌和日本小说的英译本。我小时候常常翻阅这类书,从那时便对东方文学产生了兴趣。

澎湃新闻:您的生活经历对您研究中国农业史有帮助吗?

白馥兰:我出生于埃及,后回到英国,在伦敦南部生活。大概十一二岁时,母亲带着我和我妹妹去了巴黎,我们在那里上学。后来,我进入剑桥大学学习中文。我的法语其实比中文好得多(笑)。在研究中国农业史时,我觉得不妨顺便了解一下法国农业史。法国有一个著名的历史学派叫“年鉴学派”(LesAnnales),他们对日常生活、食物、农业和景观等主题非常感兴趣。而且,当时法国在农村史与农业史研究方面拥有非常强的学术传统。因此,我很容易就能找到相关文献和重要著作。这让我了解到法国学者是如何研究农业的。我并没有刻意将中法农业进行对比,只能说,在研究中国农业时,我顺带读了很多关于法国、英国和古罗马农业的书。古罗马留下了许多用拉丁文撰写的伟大农业著作,而我对非洲农业史也很感兴趣。只要是与农业相关的历史,我都会忍不住想了解一下。

澎湃新闻:您认为,研究中国农业史,也需要了解其他国家的农业史吗?

白馥兰:是的,这非常有帮助。要理解中国农业的特殊性,就需要将其置于更广阔的视野中,看看其他国家的农业史。如果只研究中国农业史,就像“在水中游泳的鱼,却不知身在水中”。在编写李约瑟主编的《中国科学技术史》农业卷时,我进行了大量阅读,同时对某些时期或国家的农业史进行了较为深入的研究。我还尽量跟进农业起源和早期农业史的考古研究。这让我意识到,人类在面对农业问题时,其解决方式呈现出巨大的多样性——每个社会的应对之道各不相同。人类的选择并非“必然”,而是充满了“偶然”。历史本可以朝着另一方向发展,但却走上了这个方向。我们不得不思考:为什么会这样?这就需要关注具体的历史情境。很多没有研究过科技史的人,往往认为技术的发展遵循一条“必然”的路径:一种技术催生另一种技术,再进化出新的技术,沿着线性轨迹不断前进,越来越先进。但历史研究会告诉你,技术的发展并非如此必然,而是充满了偶然性。每一项技术、每一种生活方式,都深深嵌入特定的社会情境之中。它们的意义不仅体现在实用性上,还与当地人的文化观念、价值体系和社会结构密不可分。

澎湃新闻:您提到,当您最初研究中国农业史时,西方学者很少涉足这个领域,这种状况现在有所改变吗?

白馥兰:是的,当时研究中国农业史的西方学者并不多。现在多了一些,但仍然不算很多。西方学者通常将中国农业史作为“通史”研究的一部分,关注宏观层面的历史变迁,而真正从技术体系或文本细节入手的研究其实并不多。当然,这也可以理解,毕竟农业史不仅关乎技术,还涉及道德观、权力结构等许多其他面向。我觉得中国和日本的学者在研究农业史时,往往更注重技术细节和微观操作,研究得更细腻。我这有一本期刊,中国科学院自然科学史研究所的曾雄生教授在其中发表了一篇关于稻作景观变迁的论文。他的研究方式非常有意思——从细节入手,比如稻作工具是如何制作的、田间操作具体如何进行等,然后从这些细节推演出对社会的理解。这种方法与法国学者的研究风格非常相似。他们也偏爱从技术细节出发,再逐步扩展到对社会结构和文化意义的思考。这样的研究方式能够让人对“物质性”有更深刻的认识。相比之下,我觉得现在的英美学者在研究农业史时,往往更偏重制度、组织或价值观层面,而在物质细节上有所欠缺。实际上,在过去的英国,农业史研究其实也曾非常注重细节层面的实证研究。如今,英国学术界的评价体系发生了变化。如果你仅仅发表纯描述性或分析性的文章,在人文学科或社会科学领域往往很难获得认可。现在,他们更看重理论构建。

1976年,白馥兰在马来西亚做田野调查

“我们最近在编著《剑桥技术史》”

澎湃新闻:您曾去中国考察过当地农业吗?

白馥兰:我从未在中国工作过。最久的一次是在中国待了大约六周,那次是北京师范大学邀请我去开研讨会。我第一次去中国是1980年,当时,我作为中国科学院的客人,他们为我安排了行程。我几乎走遍了中国:从广州到昆明,再到西双版纳,然后是成都、西安、南京、苏州、杭州、上海、广州……每到一处,我都会请求:“能让我看看农田吗?能参观人民公社吗?”但得到的回答总是:“您是历史学家,我们带您去博物馆吧。”我印象中只参观过两个公社。我参观过成都附近的一个村庄,因为那里有一个让他们引以为豪的沼气项目。这大概是我唯一一次深入中国农村。实在是太可惜了。下一辈子,我一定要重返中国,去探索中国的乡村。

澎湃新闻:您最喜欢的农作物是什么?为什么?

白馥兰:可可!因为它能做成巧克力啊!我超爱吃巧克力(笑)。不过,我其实从来没见过可可树……如果从美学的角度来说,我最喜欢水稻。从各个层面来看,水稻都很美:稻株本身很美,稻田也很美。无论是平原还是梯田,不同季节里稻田的色彩变化,再加上树林、村庄的点缀,景观非常迷人。

澎湃新闻:对了,您的丈夫也研究和中国有关的问题吗?

白馥兰:没有。他觉得我们的“投资组合”应该多样化一点(笑)。他研究的领域包括非洲、马来西亚,也曾在西班牙的加泰罗尼亚进行过田野调查。我们曾在加泰罗尼亚的一个村子里有座房子,过去30年我们常去那里生活。桑迪还写了一本关于那个村庄的历史研究。疫情后,我们决定不再去那里了,因为年纪大了,维持一座西班牙村庄的房子变得有些吃力。

澎湃新闻:您目前在做哪些方面的研究?

白馥兰:我最近刚完成一个关于加州日常生活技术的项目。我尝试用研究中国问题时获得的技术与社会权力关系的视角,审视加州的日常事物——从房屋结构到冰箱、马桶等器物,如何成为生活常态。原本打算写本书,但回到英国后,这个项目暂时搁置了。不过,我对厕所文化的兴趣依然在。我和一群年轻的同事,主要是年轻的女性主义者,正在筹备一本名为《历史与技术》的特刊,主题是“技术中的技术与新物质主义”。新物质主义旨在将物质主义拓展到“有活力的物质”,即将物质看作是有意义的、条件性的、是构建出来的,并且包含非人类和人类元素的概念。因此,它并不是一个可以轻易定义的概念。无论如何,这期特刊的其他贡献者们都在研究不同形式的“污泥”。其中一位在写巧克力,另一位在写水泥,还有一位在写塑料。而我,终于可以撰写千禧年之交加州厕所文化的变迁了。

澎湃新闻:为何关注这个?

白馥兰:哦,你知道的,我也是人类学家,人类学家总是对“屎”很感兴趣!(笑)我的研究视角更侧重物质文化——例如,马桶如何承载权力关系、技术选择背后的社会建构。这种新唯物主义强调物质本身的能动性,打破人本中心的认知框架。而且,屎在不同情境下有着完全不同的含义。在我们这里,它让人觉得恶心,大家避之不及,但在19世纪90年代的中国城市,屎却是非常有价值的商品。人们会收集它并卖给农民,所以它不仅是“恶心的东西”,而成为“这能卖多少钱”的东西。我的一位同事写过一篇很棒的论文,研究广东农村厕所文化的变迁。

澎湃新闻:那您觉得自己更像历史学家还是人类学家?

白馥兰:我不太喜欢把它们分开。我觉得把历史学和人类学结合起来会有更多收获,研究也会更丰富。