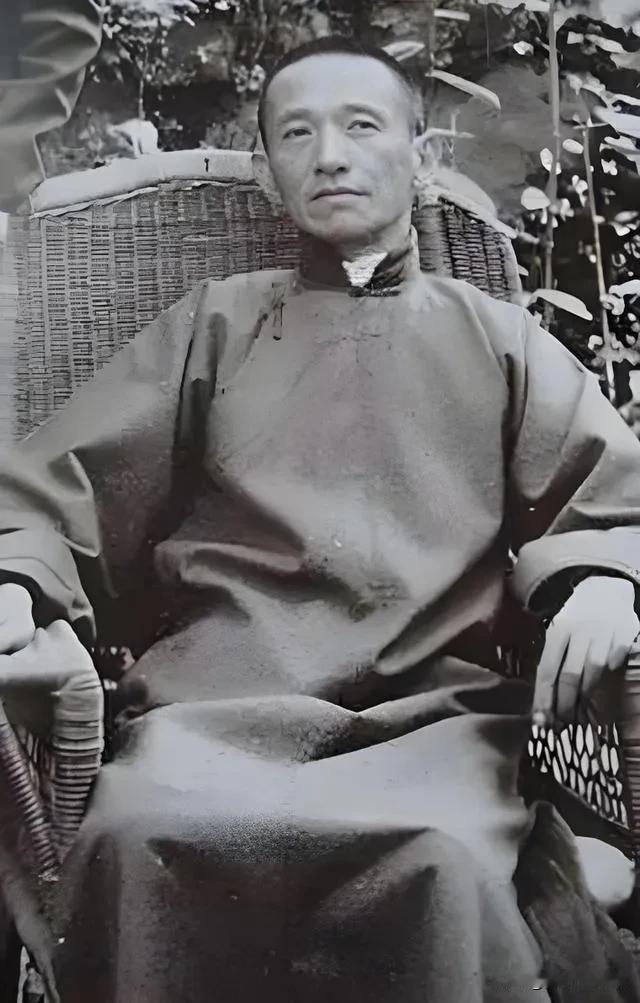

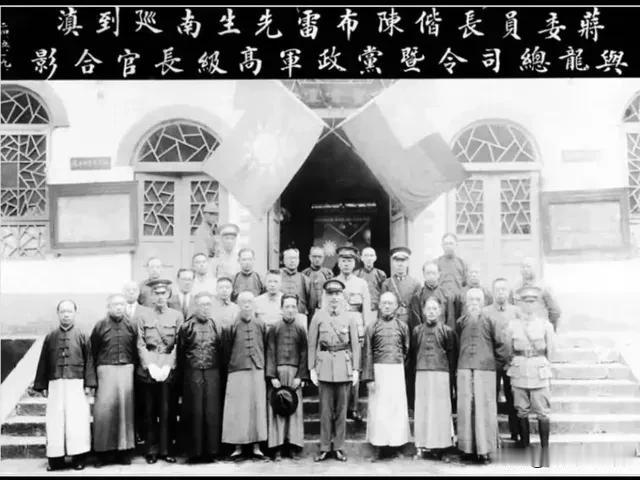

陈布雷的最后日记 陈布雷,名训恩,字彦及,笔名布雷、畏垒。浙江慈溪人。民国时期的政治家。 陈布雷“以一介书生从政,直接间接影响了二十年的中国政治,但他依旧没有改变书生的本色”。然而,凄风苦雨、败象毕露的国民党政权,深深刺激了陈布雷。 据台版徐咏平写的《陈布雷先生传》勾勒陈氏死前的客观形势:“民国三十七年战局呈现严重的危机:一月九日,沈阳沦陷,以后东北渐失,华北震动。三月,山东、河南激战。四月,陕北匪军南犯。五月,泰安失陷。六月,开封失陷。七月,襄阳失陷。八月,东北匪军进犯热河。九月,济南失陷。十月,长春失陷,十一月,徐蚌会战开始。十一月一日,物价管制解冻,金圆券崩溃,物价狂涨。失败主义到处流行,和谈空气极为厚。北国冰天雪地,平津危殆;南京秋高气爽,京沪交通混乱……”。1948年11月13日,远方淮海战役炮声隆隆,南京碧空如洗,陈布雷选择这一天自戕身亡,无异为南京政府敲下第一记丧钟。 纵观陈布雷这一生,对蒋介石堪谓忠心耿耿,鞠躬尽瘁。诚如致蒋遗书中,陈布雷剖心之论:“我心纯洁质直,除忠于我公之外,毫无其它私心”。陈氏弃世一周年,他的昔日同僚陶希圣尝谓:“党的分崩离析是布雷先生最伤心的一事。…他临终一日的日记中,他对于党的团结问题,流露了忧愤的心境,也寄托了迫切的希望。在他自悲的情绪之中,这无疑是重要的成分。” 在“党国”危如累卵之际,陈布雷猝然自戕,必然在他身后留下诸多蜚短流长,纷纭臆测。从陈氏遗留之生前文稿,与近十封墨渖未干的遗书,可明显透露其厌世的真正原因。印证当时国民党诸要员的追念文章,不仅可以看出死因端倪,也可以从国民党方面的视角,对陈氏死亡之谜,找到另一个可资寻思的路径。 譬如,在陈布雷去世前两天写的杂记中,有这么一段话,似乎可以从中追索出他思想日趋灰色的幽微: “人生总有一死,死有重于泰山,有轻于鸿毛,倘使我是在抗战中因工作关系(如某年之七月六日以及在长江舟中)被敌机扫射轰炸而遭难,虽不能是重于泰山,也还有些价值。倘使我是因工作实在紧张,积劳成疾而死,也还值得人一些些可惜。而今我是为脑力实在使用得太疲劳了,思虑一些些也不能用。考虑一个问题时,终觉得头绪纷繁,无从入手,而且拖延疲怠,日复一日,把急要的问题,应该早些提出方案之文件(如战时体制)一天天拖下去,着急尽管着急,而一些不能主动。不但怕见统帅,甚且怕开会,自己拿不出一些些主意,可以说我的脑筋已油尽灯枯了。为了这一些苦恼,又想到国家已进入非常时期,像我这样,虚生人间何用?由此一念而萌自弃之心,虽曰不谓为临难苟免,何可得乎。” 陈布雷在最后一天日记中记载,“看样子我的身体是无法好起来的,我此心永远在痛苦忧念之中。四弟告我,百事要看得‘浑’些,我知其意而做不到。八弟告我:‘一切一切自有主管,又不是你一个人着急所能济事的。’又说:‘你何必把你责任范围以外的事,也要去分心思虑着急。’这话有至理,然我不能控制我的脑筋。” 最后日记又写道:“最近常想国家是进入非常时期了,我辈应该拿出抗战的精神来挽回困难,但是我自问身心较十一年前大不相同,即是共事的同事们,其分心经济,精神颓散,不免影响工作,要像当年的振奋耐劳,亦不可得……” 陈布雷从兴冲冲初晤蒋介石,决心加入国民党,参加工作,到最后自觉无法力挽狂澜于既倒,他不愿意见到“党国”消亡,更无力再与“心理狂郁”斗争,陈布雷选择了幻灭,选择了永远眼不见为净。历史冷知识