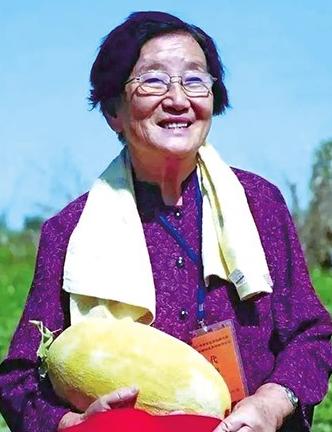

1984年,有领导到新疆鄯善视察,研究所盛情邀请大家品尝新品种瓜,一名女研究员千叮咛万嘱咐,品尝瓜时,千万不能丢掉瓜籽。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 吴明珠出生在一个书香门第,父母都是知识分子,家中满是书卷气息,从小,她就对植物产生了浓厚兴趣。 青少年时期,一部苏联电影《米丘林》点燃了她的园艺梦想,片中科学家改良果树的画面在她心中埋下种子,1949年,19岁的吴明珠考入西南农学院,成为果蔬专业的首届学生。 她刻苦学习,成绩名列前茅,毕业时学校希望她留校任教,留在城市过安稳生活,但吴明珠心中有一个更大的理想:用科学改变农业,造福更多人。 1955年,新疆维吾尔自治区刚成立,急需人才,25岁的她主动请缨,告别熟悉的江南水乡,踏上了前往新疆的火车。 初到新疆,吴明珠面对的是完全陌生的环境,夏天的酷热能达到48℃,冬天寒风刺骨,沙尘暴随时席卷而来,刚开始,她住的是农民的土房,睡的是硬板床,晚上常被虱子咬得睡不着。 饮食上,她不习惯吃馕饼和手抓羊肉,胃里翻江倒海,但她没有退缩,为了融入当地,她开始学习维吾尔语,渐渐能和当地人流利交流,她还逼自己适应羊肉的味道,慢慢学会了用手抓饭。 几年下来,这个柔弱的江南女子成了当地人口中的“阿依木汗”,意思是“月亮姑娘”,她的坚韧赢得了大家的尊重。 适应环境后,吴明珠全身心投入到瓜果研究中,为了摸清新疆的瓜类资源,她花了整整三年,走遍了300多个农业生产单位。 当时新疆交通落后,许多乡村连路都没有,她常常要步行几十公里,顶着烈日和风沙,逐个瓜田考察,每到一处,她蹲在地里,观察瓜的形状、口感,记录生长环境和特性。 三年里,她走坏了无数双鞋,皮肤被晒得黝黑,手上满是老茧,最终,她整理出44个甜瓜品种的详细档案,涵盖了生长习性、果实特点等信息,这份档案如同新疆瓜类的“百科全书”,为她后来的育种工作打下坚实基础。 1984年的一天,新疆鄯善迎来了一位重要领导,研究所精心准备了新培育的甜瓜品种供大家品尝,吴明珠特意叮嘱,瓜籽是实验品种的命脉,绝不能随意丢弃或带走。 品尝时,领导们赞不绝口,瓜肉甜美多汁,让人回味无穷,活动结束后,一位同事热情地送了一个瓜给领导带走,吴明珠得知后,脸色大变。 这个瓜是还未正式推广的试验品种,每一粒瓜籽都可能决定未来育种的成败,她立刻派车追赶领导的车辆,顾不上礼节,只为把瓜追回,最终,瓜被成功要回,瓜籽得以保全。 这个举动在旁人看来有些夸张,但在吴明珠心中,每粒种子都承载着无数心血,是通往更好品种的希望。 吴明珠的努力远不止于此,她主持选育了30个省级认定的瓜类品种,包括广为人知的“红心脆”和“蜜瓜皇后”。 为了让全国人民都能吃到优质瓜果,她开启了“南繁”计划,利用海南秋冬温暖湿润的气候,培育适合北方瓜类在南方生长的品种,她和团队反复试验,克服了气候、土壤的差异,最终实现甜瓜一年三熟的突破。 这个成果让瓜农的产量大幅提高,也让普通人一年四季都能吃到新鲜甜瓜,她的研究不仅丰富了新疆的瓜类产业,还推动了全国农业的发展。 晚年的吴明珠被诊断患上阿尔茨海默病,记忆逐渐模糊,她有时认不出儿女,甚至忘记自己的名字,但对瓜田的记忆却始终清晰。 孩子们常带她回到试验田,她一看到瓜藤,眼睛就会亮起来,嘴里喃喃地说着品种的名字,那些熟悉的瓜田仿佛是她生命的锚点,唤醒了她对科研的热爱。 即使病魔缠身,她仍会翻看最新的瓜类研究资料,试图抓住逝去的记忆,她的家人说,每次回到瓜田,母亲脸上都会露出久违的笑容,那是她一生中最快乐的时刻。 吴明珠的故事,是一粒种子生根发芽的传奇,她用几十年的坚持,换来了中国人餐桌上的甜美瓜果,1984年那次“追瓜籽”的举动,浓缩了她对科研的严谨与热爱。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:国科农研院——【国科人物志】吴明珠院士:新疆哈密瓜因她而丰富多彩!