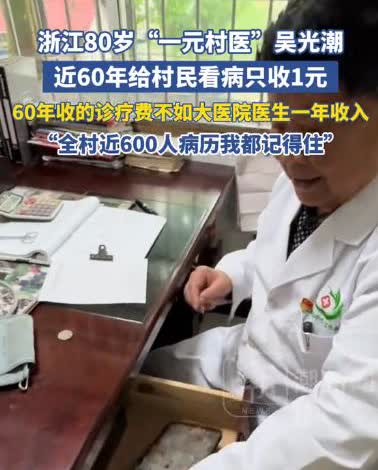

1965年6月,一次全国医疗工作会议上,一向好脾气的毛主席怒了。 他拍着桌子生气地批评:“说来说去,全是城市的医疗成就!我国绝大多数人民都在农村,为什么只字不提农村的医疗成就? 1965年夏天开的那场全国医疗工作会,后来被很多人记了半辈子。 那天会议室里坐着的人本来都准备按部就班汇报工作,谁也没想到平时说话和气的毛主席会突然拍桌子。 他手指头敲着桌面咚咚响,说话声比平时高了八度:"你们讲来讲去全是城里医院的事!中国十亿人有九亿在村里住着,农村的医疗成绩怎么半句都不提?" 这话像块大石头砸进水里,震得在场干部们心里直打鼓。 那时候的实际情况确实让人揪心——城里的医院盖得气派,穿白大褂的医生排着队,可乡下连个正经卫生所都难找。 十个大夫里头九个半在城里坐诊,剩下那半个还是刚毕业的新手。 老百姓得了急病要抬着走几十里山路,有时候人还没送到城里医院就咽气了。 毛主席当场就提了个新点子:从农村挑些脑子活泛的年轻人,教他们些治病救人的本事,学成后回村里当医生。 这些人不用穿白大褂坐办公室,平时照常下地干活,乡亲们要看病就背着药箱上门。 这办法就像旱地里突然冒出水泉眼,后来真在全国铺开了。 上海郊区的王桂珍就是那时候被选中的。 这姑娘白天跟着老中医学把脉开方,晚上点着煤油灯啃医书,半年时间硬是把常见病的诊治学了个七七八八。 回村那天她特意换了双新布鞋,结果第二天就光着脚丫子下田插秧——当医生的还得种地挣工分,村里人都管他们叫"赤脚医生"。 谁家老人咳嗽孩子发烧,站在田埂上喊一嗓子,王桂珍裤腿一卷就跑着去瞧病。 这些半农半医的赤脚郎中确实解了燃眉之急。 他们认得清田里的蚂蟥也治得好疟疾,碰上急症还能用门板当担架。 最要紧的是看病不费钱,开药方都捡着便宜管用的来。那几年农村的新生儿成活率眼见着往上窜,得疟疾拉痢疾的也比以前少多了。 这事后来还传到外国去了,非洲亚洲好些国家都派人来学这个法子。 要说这制度能搞成,关键在"众人拾柴火焰高"。各村各户凑点钱买常用药,公社再添置些简单设备,遇上大病重病才往县医院送。 这办法就像在土灶里添柴火,虽然烧不出冲天大火,但能保证家家户户灶头不冷。 后来统计数字显示,到七十年代末全国八成的农村都搞起了合作医疗站。 时间一晃过去几十年,当年那些背着药箱满村跑的年轻人,现在都成了白发苍苍的老人。 王桂珍前些年还住在老房子里,逢年过节总有以前治过的乡亲带着孙辈来看她。 2019年央视拍纪录片找她做访谈,老太太拿着当年的赤脚医生证直念叨:"那时候哪分白天黑夜,听见有人喊就得往外跑。" 2021年国家卫健委搞基层医疗成果展,她的药箱和笔记被摆在展柜最显眼的位置,玻璃柜上还印着"人民健康守门人"七个烫金字。 要说现在农村医疗变化可大了,新农合报销比例年年涨,县医院都盖起了十几层大楼。 但当年赤脚医生们留下的那股子劲头没丢——现在每个村卫生室至少配个正经医学院毕业的村医,国家还搞"定向委培"专门给乡下培养医生。 2023年春节前王桂珍住的村子通了5G网络,村医现在能给省城专家开视频会诊,这事儿要搁六十年代那会儿,估计连想都不敢想。 不过老辈人心里都记着,当年要不是毛主席发那顿火,农村医疗这摊子事还不知道要耽误多少年。 现在的年轻人去医院看病刷个医保卡就行,可能不知道以前乡亲们为了省药钱,连感冒发烧都硬扛着。 所以说"前人栽树后人乘凉",这话放在农村医疗发展这事上,真是一点都不掺假。 信息来源: 新华网《赤脚医生制度的历史贡献》 人民网《新中国农村合作医疗发展历程》 央视新闻《赤脚医生王桂珍的乡村记忆》 国家卫生健康委员会官网《基层医疗卫生服务体系建设报告》 《中国卫生》杂志2023年第2期《新时代乡村医生队伍建设现状》