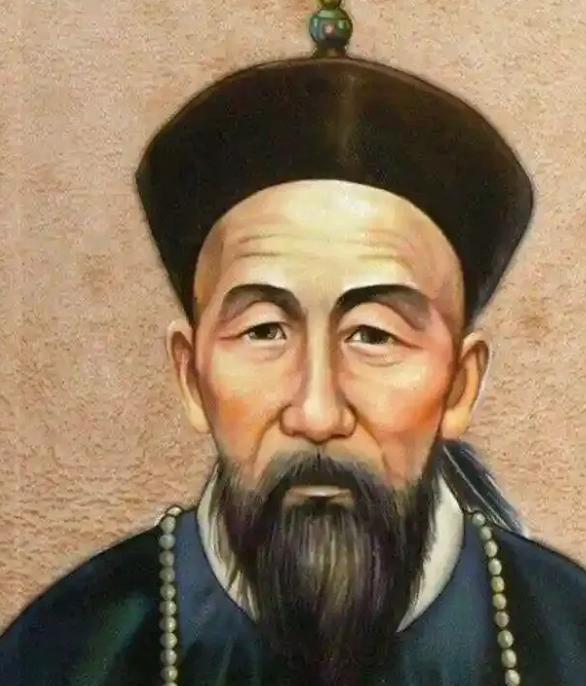

晚清,曾国藩纳了一位小妾,有一天晚上,小妾刚帮他洗完脚,这时,曾国藩想起一件事。突然对身边人大吼:“来人,把她带到隔壁房子去!”小妾吓得面容失色,扑通一声跪下磕头求饶。 曾家祖上世代务农,到曾玉屏这辈才开始读书。 老头子在乡里办了私塾,把全部心血都灌注在长孙身上。 曾国藩六岁入塾,天不亮就坐在条凳上背书,油灯下常能听见他沙哑的读书声。 有个流传甚广的趣闻:某夜盗贼潜入曾宅,躲在房梁上想等读书人歇息后行窃,谁料少年曾国藩捧着《孟子》反复诵读到鸡鸣,气得小偷跳下房梁大骂:"这么笨还读什么书!我都能背了!"这段轶事后来被收录在《清史稿》里,成为勤能补拙的典型。 道光十三年,二十三岁的曾国藩在衡阳求学时,遇到人生第一位贵人——欧阳凝祉。 这位老秀才爱才如命,见曾家子弟读书刻苦,不仅倾囊相授,还当起了月老。 原说定的王家姑娘临时悔婚,欧阳先生竟把亲生女儿许配给这个穷书生。 新婚之夜,新郎官跪在岳父面前立誓:"此生定不辜负夫人。"这段婚姻后来被唐浩明在《曾国藩》一书中详细描写,成为士林佳话。 欧阳氏过门后恪守妇道,把曾家上下打理得井井有条。 丈夫赴京赶考那些年,她既要侍奉公婆,又要照料五个弟妹,寒冬腊月还亲自给老人暖被窝。 最难得的是她主动提出暂不要子嗣,好让丈夫专心功名。 直到曾国藩高中进士入翰林院,夫妻才迎来第一个孩子。 靠着贤内助的支持,曾国藩从七品翰林编修一路升到礼部侍郎,欧阳氏也如愿获得诰命封赏。 但这位二品大员有个难言之隐——浑身长满银屑病。 湘军幕僚赵烈文在日记里记载,曾国藩每到深夜就浑身抓挠,床单上常沾着血痂。 咸丰十年围剿太平军时,统帅因为瘙痒难耐彻夜失眠,白天议事直打瞌睡。 欧阳夫人得知后,接连写了七八封家书,苦劝丈夫纳妾照料起居:"军中粗汉岂知疼人?找个细心女子服侍汤药,妾身方得心安。" 这事可让曾国藩犯了难。按大清律例,官员守制期间严禁婚娶,偏巧当时正值同治帝百日国丧。 最后还是湘军水师统领彭玉麟出了主意,从扬州找来二十二岁的陈氏女子。 这姑娘本名春燕,父亲是落第秀才,因家道中落被迫卖身为婢。 彭玉麟在给曾府的呈文中写道:"此女通文墨,知进退,尤擅推拿之术。" 初次见面那晚,陈氏端着铜盆给曾国藩洗脚。 温热的水汽里,统帅忽然发问:"老夫浑身癣疾,姑娘当真不怕?"春燕垂首答道:"大人为国操劳染疾,小女子能伺候汤药是三生有幸。"这话说得曾国藩心头一热,当晚就要留宿。 可笔尖刚蘸上墨准备写日记,猛然想起国丧未满,急令亲兵把新人送到隔壁厢房。 春燕误以为自己遭嫌,跪在地上直磕头,待解释清楚才破涕为笑。 守制期满次日,曾国藩郑重其事地摆了两桌酒。 没有唢呐花轿,只请了彭玉麟等三五幕僚作见证。 春燕从此搬进后院,每天用药汤给统帅擦身,夜里用竹篦子轻轻刮除皮屑。 说来也怪,自打有人精心照料,曾国藩的睡眠好了许多,牛皮癣竟渐渐消退。 有次批阅公文至子时,他特意在日记里记下:"春燕调羹汤甚合口,癣疾月余未发。" 可惜好景不长,同治二年开春,陈氏突然咳血不止。 曾国藩遍请名医,连御医沈桂芬都从太医院送来方子,终究没能留住芳魂。 春燕临终前攥着欧阳夫人送的金镯子,断断续续嘱咐:"来世...再做...大人...洗脚婢..."曾国藩在灵前枯坐整夜,翌日吩咐将爱妾厚葬于湘江东岸,墓碑上刻着"清故曾门陈氏春燕之墓"。 这段侍妾往事,在《曾国藩家书》中仅有只言片语。 直到民国初年,曾孙曾约农整理家族档案时,才发现祖父与陈氏往来的六封书信。 其中提到春燕每月往家里寄二十两银子,还帮弟弟在长沙谋了份差事。 这些细节后来被收入《曾文正公全集》,成为研究晚清社会的重要史料。 纵观曾国藩一生,两位女性角色至关重要。 发妻欧阳氏替他撑起家族门户,侍妾陈氏则保障了军政要务的顺利推进。 这种传统士大夫的家庭模式,既折射出封建时代的伦理特征,也展现了特殊历史环境下的人性温度。 正如湖南大学历史系教授谭伯牛所言:"曾国藩的婚恋选择,本质上是个体命运与时代洪流交织的缩影。" 信源: 1. 光绪《清史稿·曾国藩传》 2. 唐浩明《曾国藩》(湖南文艺出版社1992年版) 3. 国家清史编纂委员会《曾国藩年谱》 4. 岳麓书社《曾国藩家书》全编本