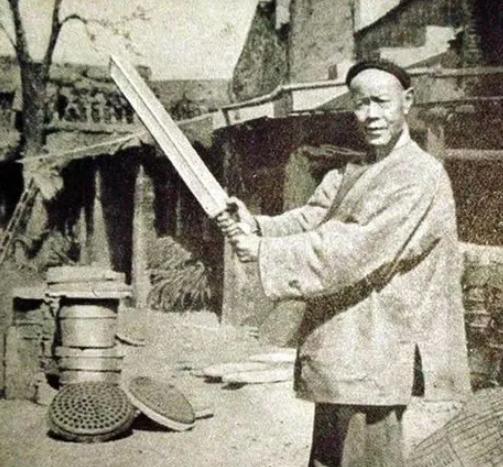

邓海山:清朝最后一位刽子手,一生砍了300多个脑袋,晚年终遭报应。 邓海山站在黄昏的刑场上,手中的大刀映照着落日的余晖。这是他第九十八次行刑,明天还有一位犯人等待他手起刀落。他看着手上的银两,回想起十年前那个饥寒交迫的少年,如今早已物是人非。 1890年的洛阳小村,年仅十六岁的邓海山蹲在田埂边,望着远处的学堂发呆。自父亲去世后,他和母亲相依为命,家中的生计全靠他一人在田里劳作。每当黎明时分,其他孩子还在睡梦中,邓海山已经扛着锄头去田里。那双本该拿笔的手,因常年劳作变得粗糙不堪。 "海山,你看这个。"一天,从县城回来的村民递给他一张布告。"县衙在找刽子手的徒弟,管吃管住还有银子。"村民的话让邓海山心中一动。 刽子手——这个让人闻风丧胆的职业,却是邓海山看到的唯一希望。他想起母亲日渐消瘦的脸庞和家中永远填不饱的灶台,咬了咬牙,决定前往县城。 当他第一次站在佟绍箕家门口时,被眼前的景象震惊了。高大的院墙,精致的门楣,这哪里是普通人家能住得起的?佟绍箕,这位年近六旬的老刽子手,穿着绸缎衣裳,腰间挂着一块上好的玉佩,举手投足间尽是富贵之气。 "徒弟,刽子手不是人人都能做的。"佟绍箕递给邓海山一杯茶,"你要有稳定的手,冷静的心,最重要的是——要懂得什么时候收手。" 训练从未停止过。每天清晨,邓海山都要在院子里挥刀三百次。佟绍箕在旁边一丝不苟地纠正他的每一个动作,有时一个姿势要练上整整一天。 "力道要稳,不能太重也不能太轻。"佟绍箕指着院子里的稻草人,"一刀下去,干净利落,让他们走得体面。" "为什么是九十九个?"邓海山不解。 "因为第一百个,会是你自己。"佟绍箕的话如同刀刃,刻在邓海山心上。 1925年春,一个佝偻的老人蜷缩在北京城外的一间破屋里,手中紧握着一把已经生锈的刀。这个人就是邓海山,曾经清朝最有名的刽子手,如今却在贫病交加中度过生命的最后时光。 十年前,随着枪决逐渐取代斩首,邓海山的职业开始走向没落。清朝末年到民国初期,刑罚制度发生了翻天覆地的变化。1911年辛亥革命后,新政府颁布了一系列法令,废除了许多旧时的酷刑。枪决这种更为"人道"的处决方式逐渐普及,斩首这一古老的死刑执行方式渐渐退出历史舞台。 邓海山本可以在执行完第九十九次斩首后选择退休,就像他的师傅佟绍箕告诫他的那样。但他舍不得丰厚的收入和随之而来的奢华生活。 "我执行了这么多年,从未出过差错,为何要停下?"邓海山经常对自己说,"再砍一个又何妨?" 第一百个人头落地那天,邓海山没有感到任何异常。他照常收下了犯人家属的贿赂,回家饮酒作乐。然而从那以后,噩梦开始缠绕着他。梦中,那些被他斩首的亡魂排成长队,默默地注视着他。 而现实中的打击接踵而来。随着工作的减少,邓海山的收入锐减。曾经积攒的财富在他挥霍无度的生活方式下很快消耗殆尽。大宅院不得不卖掉,珍贵的字画和古董也一件件变卖。最终,他只能住进城郊一间破旧的小屋。 "我是邓海山,曾经的御用刽子手,我有丰富的经验..."他试图找新工作,但每当说出自己的过去,人们就会退避三舍。一个屠夫拒绝雇佣他时说:"就算是我们杀猪的,也不愿和你这样的人共事。" 到了1920年代,中国社会正经历着前所未有的变革。废除了帝制,建立了共和;新的思想和文化涌入,旧的习俗和制度被摒弃。而邓海山,这个旧时代的残余,发现自己无处可去。 街上的孩子认出他时,会远远地指着他喊:"看,那就是砍人头的刽子手!"曾经让他引以为豪的身份,如今成了最沉重的枷锁。 夜深人静时,邓海山常常想起师傅佟绍箕的警告:"第九十九个后就该收手,否则..."如今,他已砍下了三百多个头颅,远远超过了那个警告中的数字。 每天夜里,三百多张面孔在梦中向他走来,无声地看着他。他时常从噩梦中惊醒,满身冷汗。