在一个悠闲的周末午后,我和一群朋友在餐厅里碰面,大家围坐在一起聊天。

这时,一个朋友突然提起了他在国外的经历。

“你们知道吗,我在新西兰吃过鹿肉!

”他的语气中带着一丝兴奋和惊讶。

在国外鹿肉似乎并不稀奇,每个肉制品店都有出售,但在中国,它似乎成了被遗忘的美食。

为什么鹿肉在古代那么受欢迎,而现在却几乎没人问津呢?

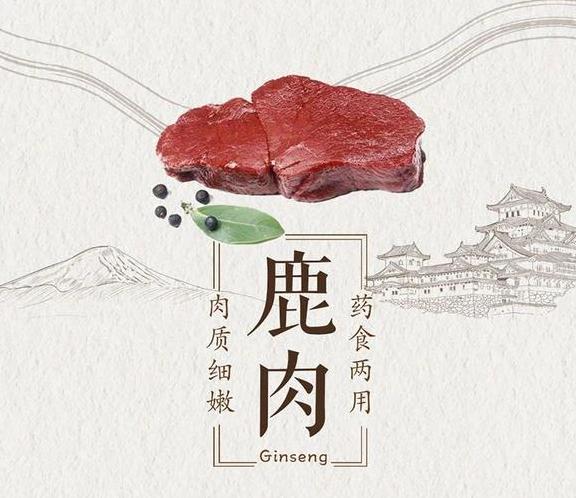

鹿肉自古以来就是中国人餐桌上的一道美味。

从原始社会开始,鹿就是常见的猎物,因其温顺的性格和较多的数量而容易捕获。

在《本草纲目》中,李时珍还详细记载了鹿肉的益处,称“鹿之一身皆益于人”。

鹿肉在古代不仅是百姓的象征,这种“群雄逐鹿”的文化背景让它被赋予了更多象征意义。

这一曾被捧上天的食材为何在现代餐桌上缺席?

鹿肉为何在现代变得不再流行?

现代中国人提起鹿肉,首先想到的可能是其价格昂贵和繁殖周期长。

在口感上,多数人描述鹿肉较为膻味和瘦肉,烹饪难度也较高。

这些特点让它在猪牛羊肉的竞争中失去了优势。

还有人说,鹿肉吃多了会上火,流鼻血。

尽管这个说法科学依据不强,但它反映了民间对鹿肉的某种抵触情绪。

此外,鹿不适合大规模圈养,产量不高,导致价格始终居高不下。

鹿肉的口感、价格及烹饪挑战曾在海外吃过鹿肉的朋友告诉我,他们的吃法大多偏西式,味道略显普通。

国内的烹饪方式,大多是重口味的炖、煮、煎炸。

无论是哪种料理方式,都无法掩盖鹿肉的瘦和缺乏脂肪的特征。

必须由经验丰富的厨师来处理,才能确保膻味不太重。

这在一定程度上限制了其普及度。

鹿肉价格远高于猪牛羊肉,让它在普通家庭的菜单中几乎找不到位置。

而鹿肉的特殊质地,让它不适合平常的烹饪方式,这是一个很大的挑战。

大规模养殖的困难与鹿肉供应的限制从养殖角度分析,鹿的繁殖率较低,普通的母鹿一年只能产一胎,且需要在广阔的草地上生活,它们不适合被圈养。

鹿的胆小和敏感更是影响了它们的生存及繁殖率。

加之鹿肉供求难以平衡,不高的产量使得市场上鹿肉供应有限,价格自然一路高走。

若考虑体型、出肉率、养殖成本,鹿确实不是一个合适的养殖对象,所以价格攀升也不足为奇。

话题回到我们中国人的餐桌,只要有食材好吃必成濒危,而鹿肉没被吃成濒危,必定是不够美味。

也许在未来,随着食材多样性的增加,鹿肉可以有一天走回中国人的餐桌,但目前看,仍是个冷门选择。

鹿肉是否有一天会重回中国人的餐桌?

这是一个值得讨论的问题。

在这个过程里,我们或许更能理解到食材选择和文化传承之间微妙的关系。

在面对困境时,人们总会寻找新的方式去延续传统。

从古代常见的鹿肉到今天却成为冷门,也是社会发展中的一个缩影。

希望这样的问题可以启发我们对美食文化更多的思考,让我们更了解我们的选择为何而改变。