革命时期,毛主席就曾发出感慨,胜利后就建造一座能够容下一万人的大礼堂。新中国成立后的第十年,人民大会堂拔地而起,成为了国家标志性的政治建筑。值得一提的是,最开始人民大会堂并不叫这个名字。

那么它最初叫啥呢?又是谁主导改的名字,整个过程是怎样的呢?

01提出构想

1945年,中共7大在杨家岭召开。当时各地代表汇聚一堂,总人数将近800人。原本宽敞的中央礼堂,顿时拥挤不堪。由于参会人员众多,导致屋里根本坐不下,很多代表只能搬个小板凳坐在外面开会。见此情景,毛主席心中一酸,当场就提出等革命胜利后修建一座宽敞明亮,能容下一万人的大礼堂。

随着解放战争的胜利,新中国成立,修建大会堂的议程依然尚未提及,很多干部开会、办公还是挤在中南海。不同部门的职员、保卫人员都在挤在中南海,人员相当复杂,以至于每次开会、商议事务都很麻烦。直到1954年,中央的领导们都没有单独办公的房子。四年后,国家完成了第一个五年计划,经济得以发展,有了一定财政积累。

02动工改名

1959年,国家即将迎来建国十周年的大日子。为了庆祝这个节日,党中央决定修建一批重要项目,人民大会堂、革命博物院就在此时提上设计日程。经过讨论,施工组确定大会堂修建在天安门西面。1958年7月,一组工作人员前往苏联学习相关建设经验,另一组工作人员同时在全国征集建设点子,前后从7个方案中,确定了三个设计方案。

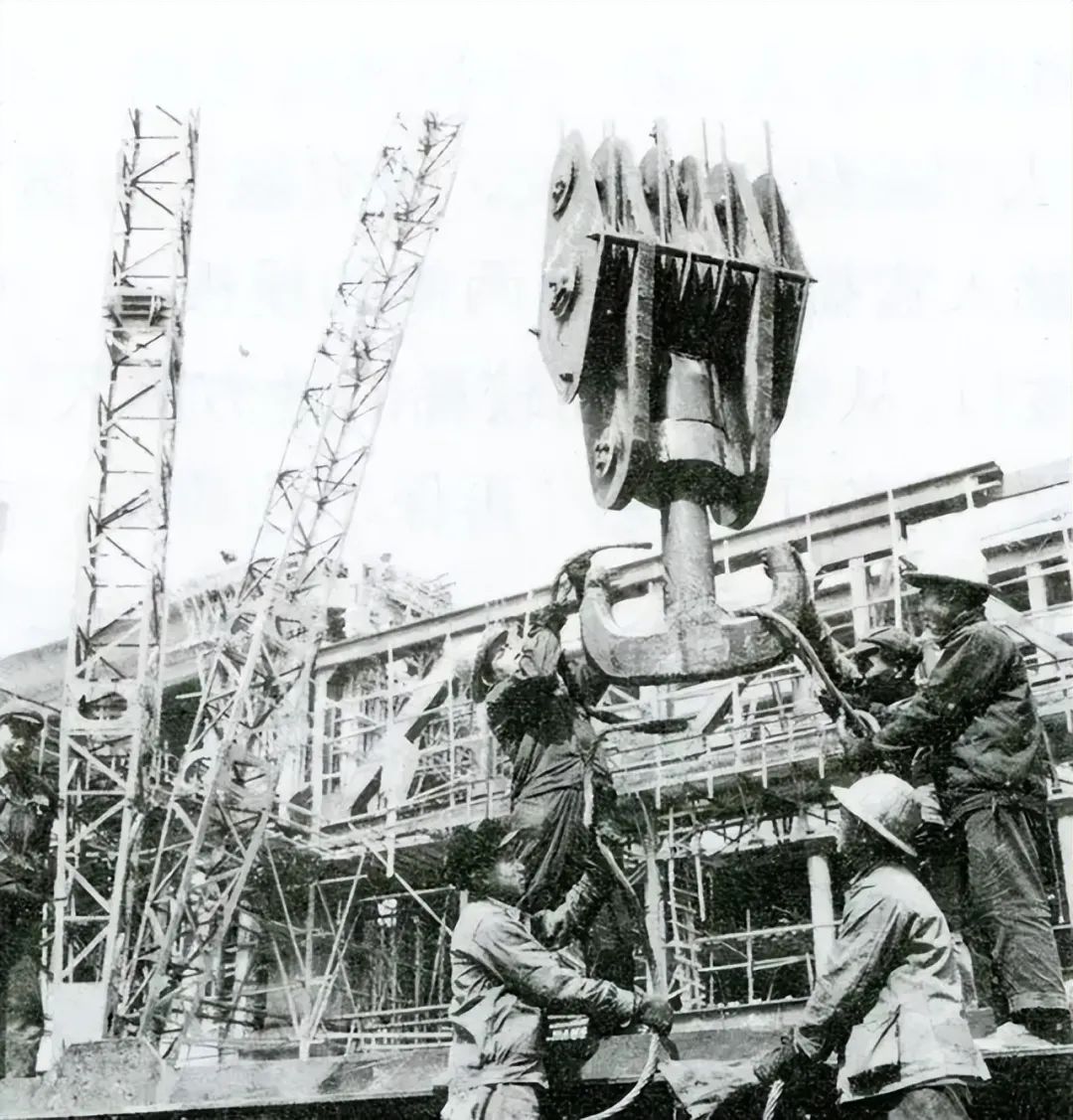

当时关于大会堂的修建讨论十分火热,有人觉得之前的设计缺乏新意,需要广招年轻设计人员一起研讨、创新。当年10月,项目小组经反复讨论最终确定了设计方案。可以说,这项工程是相当巨大的。最终不仅能够达成1万人开会的目标,还另设30多个会议室,供各省开会使用。为此,周边的684户居民和67个单位都需要搬走,倒出地方。因为时间紧任务重,前后一共3万人参与到修建当中,最终耗时10个月完成了这项大工程。

大会堂快要修建完成前,在北京市委领导万里的陪同下,毛主席亲自过来视察。主席一边参观一边不住地点头,并向身边的万里询问这个大会堂叫什么名?“大家一般叫它万人大会场或者百姓宫殿、人民宫”。毛主席听后道:“人民宫这个名字有点老气,宫殿不符合新中国的氛围,要不改成人民大会堂吧!”

大家听后纷纷表示赞同,觉得这个名字既大气又符合这个会堂传递出属于人民的意义。从那天起,这座巍峨的建筑就被叫做了人民大会堂。

03室内陈设

人民大会堂内部总共分了三个部分,其一也就是最重要的就是,可以容纳1万人的大礼堂,供全国各省市代表齐聚一堂开会。第二部分是30几个会议室,国家领导接待国内外各方人士及各省市自治区开会时使用。最后的部分是宴会厅,共设有5000个座位,大家可以一起聚餐,观看文娱演出。

整个大礼堂长70米,宽60米,高33米,室内铺设最大的一块地毯长23米、宽17米,重量高达3吨,极其雄伟壮观。大厅内装有500盏吊灯,每一盏都各有特色,细节满满。如果大家仔细观察就会发现,灯的正中心都加了五角星和葵花瓣,鲜艳的红色点缀其中,可谓是相当漂亮。

中国历史悠久,各色建筑繁多,有些也不乏是享誉世界的文物级建筑。然而,新中国成立后所修建的人民大会堂却有着举足轻重的地位。可以说,从准备建立它到真正建成,这背后蕴含深远。曾经,党领导大家创业艰难,连开个会都没地方。人民当家作主后,才改变了旧时的一切。