引言:

1955年,随着军衔制度的实施,部队中滋生出官僚主义等不良现象。1958年8月,中央会议做出各级干部每年下连当兵一个月的指示。时任南京军区司令员的许世友,这位从农民义勇队大队长一路走来的将军,参加过七次敢死队、四次负伤的老革命,欣然接受了这次"重返士兵"的机会。然而,当他以"上等兵"身份来到连队时,战士们的特殊对待却让这位将军勃然大怒。在他看来,既然是当兵就要认真当,绝不能搞特殊。这一个月的基层生活,不仅让许世友重温了当年的战斗岁月,更让他对部队建设有了新的思考。

大纲:

一、许世友的革命生涯

少林寺习武经历

参加革命,成为农民义勇队大队长

战争年代的赫赫战功

解放战争时期的卓越指挥

二、下连当兵的时代背景

1955年军衔制度实施后的部队问题

1958年中央会议的重要指示

南京军区的具体实施方案

三、许世友下连当兵的经历

以普通士兵身份进连队

与连长的坦诚对话

拒绝特殊待遇的典型事件

坚持值夜岗的故事

四、下连当兵的影响与意义

与战士打成一片的真实写照

对部队建设的新思考

给七班的深情来信

树立了高级干部的榜样

许世友下连当兵,战士抢着帮忙干活,许世友大怒:我从不当特殊兵

1955年,随着军衔制度的实施,部队中滋生出官僚主义等不良现象。1958年8月,中央会议做出各级干部每年下连当兵一个月的指示。时任南京军区司令员的许世友,这位从农民义勇队大队长一路走来的将军,参加过七次敢死队、四次负伤的老革命,欣然接受了这次"重返士兵"的机会。然而,当他以"上等兵"身份来到连队时,战士们的特殊对待却让这位将军勃然大怒。在他看来,既然是当兵就要认真当,绝不能搞特殊。这一个月的基层生活,不仅让许世友重温了当年的战斗岁月,更让他对部队建设有了新的思考。

从武艺高手到革命英雄

许世友的故事要从他的本名说起。在那个社会动荡的年代,他的父亲给他取名许仕友,寄托着对儿子能出人头地的期望。但生活的艰难让年幼的许世友饱受饥饿之苦,面黄肌瘦的模样见证着那个时代的艰辛。

命运在他八岁那年出现转机,一位名叫林子金的武术师傅收他为徒。这位少年对武术展现出非凡的热情和天赋,林子金便带他前往少林寺深造。

在少林寺的日子里,许世友展现出罕见的刻苦精神。白天,他腿上始终绑着沙袋,无论做什么都不允许自己摘下。夜晚,他练习贴壁功,在墙上钉着的木头上紧贴着睡觉,丝毫不敢松懈。

这段习武经历为他日后的革命生涯打下了坚实基础。从少林寺出来后,凭借着过硬的武艺和军事知识,许世友被选为农民义勇队大队长,由此踏上了革命征程。

战场上的许世友是一个不怕死的硬汉。他先后参加了七次敢死队,四次负伤却都奇迹般地活了下来。这种不畏生死的精神让他在战场上屡立战功。

1935年6月,在中央红军和红四方面军会合后的北上行动中,许世友展现出卓越的战术才能。他率领部队负责佯攻,成功吸引了胡宗南部队的注意力,为主力北上创造了有利条件。

到了解放战争时期,许世友已是华东野战军第九纵队司令员。1947年,他在海阳大捷后又将目标对准莱阳城。面对国军加固的城防,许世友采用了尖刀直插城关的战术,巧妙切断了内外城联系。

这场战役中,许世友展现出高超的军事指挥艺术。他没有采用常规的强攻外围战术,而是让部队轮番进攻,最终攻克了国军的防御核心据点城隍庙。虽然国军指挥官胡翼煜通过地道逃脱,但这场战役的胜利仍然奠定了许世友卓越将领的地位。

这一路走来,许世友从一个饥饿的孩童,成长为少林武艺高手,最终蜕变成为一代战将。他的故事,是无数革命军人成长的缩影,也是那个时代留给后人最宝贵的精神财富。

军衔制后部队亟需整顿改革

1955年,中国人民解放军实行军衔制度,这项制度的出台本是为了规范军队管理。但制度推行后,一些干部对军衔的理解出现了偏差,部队中逐渐滋生出了不良风气。

军官与战士之间的界限越来越明显,有的干部甚至把军衔当成了摆架子的资本。基层战士面对官阶高的军官,往往不敢说话,不敢提意见,这种现象与我军的光荣传统背道而驰。

问题逐渐发酵,引起了党和军队领导的高度重视。军队建设中出现的粗暴管理、官僚主义等问题,严重影响了部队的战斗力和凝聚力。

1958年8月21日,在河北北戴河召开的中央会议上,一项重要决议出台:要求各级干部每年必须下连当兵一个月。这个决定意在促进各级军官深入了解基层,体察士兵生活。

9月20日,总政治部正式下发文件,将这一决议具体化、制度化。文件下发后,在全军范围内引起强烈反响,各级官兵纷纷表示支持。

南京军区迅速响应中央号召,组织军区党委会专题研究部署这项工作。会议确定了第一批下连当兵的领导干部名单,时任军区司令员的许世友名列其中。

在准备下连之前,许世友召集了一些即将一同下连的老战友,举办了一场特殊的"座谈会"。他在会上回忆起过去在部队的点点滴滴,表达了对再次当兵的期待。

这次活动的意义不仅在于让高级军官体验基层生活,更重要的是要通过实践检验军衔制度实施后出现的问题。通过亲身体验,高级军官能够更准确地发现问题、解决问题。

整个军区上下都在关注这次活动,因为这关系到部队建设的根本性问题。许多基层连队也在积极准备,既期待又忐忑地等待着首长们的到来。

这项制度的推行,标志着我军在建设正规化道路上迈出了重要一步。它既是对军队管理方式的一次创新,也是对军队优良传统的一次回归。

老司令不摆架临连当普通兵

许世友选择了南京军区某步兵连队作为他"重返士兵"的地方。他特意叮嘱连队干部,不要事先通知战士们他的身份,就说来了一位上等兵许世友。

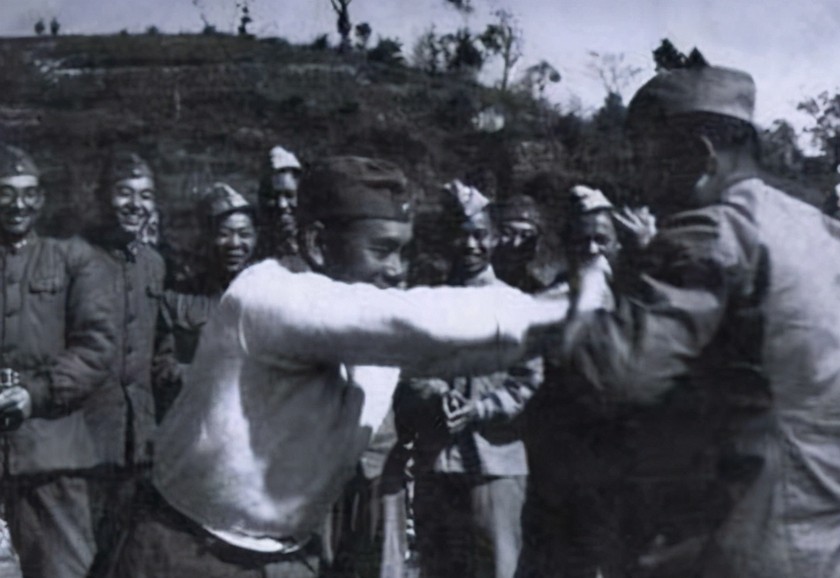

到达连队的第一天,许世友穿着普通战士的军装,背着背包,迈着坚定的步伐走进了营房。他的到来并未引起太大关注,战士们还以为来了一位普通的老兵。

可这种平静的氛围并未持续多久,很快就有战士认出了这位"上等兵"的真实身份。消息在连队里迅速传开,战士们的态度立即发生了变化。

第二天早上出操时,许世友刚要整理内务,就有几个战士抢着帮他叠被子、扫地。面对战士们的特殊照顾,许世友当场就黑了脸。

他站在宿舍中间,声音洪亮地说:"我是来当兵的,不是来当官的!"这番话震住了在场的所有人。许世友接着表示,他要和战士们一样,该干什么就干什么。

从那天起,许世友严格按照连队的作息时间生活。早上五点半起床,和战士们一起出操,做早操,叠被子,打扫卫生。

训练场上,许世友丝毫不讲情面。投弹、射击、匍匐前进,样样都亲自上阵。即便是年过半百的身体,依然保持着军人的姿态和体能。

他不仅参加训练,还主动承担起了战士们不愿干的重活。挑水、劈柴、扛煤,许世友总是冲在最前面。有一次担任炊事班帮工,他主动要求去挑水。

一天下来,许世友整整挑了二十多担水。战士们看到这位老将军满头大汗的样子,都想去帮忙。但许世友坚持自己完成任务,用行动诠释了什么叫"实干精神"。

连队的伙食标准不高,一日三餐都很简单。许世友和大家一起排队打饭,从不要求特殊照顾。战士们看到他和大家一样,端着搪瓷碗,吃着大锅饭,不由得肃然起敬。

夜间紧急集合时,许世友总是第一个冲出宿舍。有一次夜里突然拉响警报,他甚至比年轻战士还快,第一个到达集合地点。

休息时间,许世友不是坐在宿舍里看书,就是和战士们一起劳动。他经常和大家聊天,但从不谈自己的过往功绩,而是认真倾听战士们的想法和建议。

一个月的时间里,许世友用自己的实际行动,展示了一个革命军人应有的本色。他不仅是在"当兵",更是在用自己的言行感染和教育着每一位战士。

将军亲身示范带兵好传统

下连一个月的经历,让许世友对部队建设有了更深刻的认识。他在离开连队前的最后一天,召集全连官兵开了一次座谈会。

这次座谈会上,许世友没有摆司令员的架子,而是以一个老兵的身份和大家交流。他把这一个月的所见所闻都记在了一个厚厚的笔记本上,整整写了三十多页。

回到军区后,许世友立即组织召开了一次专题会议。他在会上指出,军衔制度是好事,但决不能让军衔成为官僚主义的挡箭牌。

许世友的这次下连经历在全军引起强烈反响。南京军区的其他领导干部也纷纷效仿,主动要求下连当兵。短短几个月内,军区就有数百名团以上干部走进基层连队。

这场轰轰烈烈的下连当兵运动,在全军掀起了一股新风。各级军官们通过亲身体验,重新认识到了我军的优良传统。

许世友的做法得到了中央军委的高度肯定。他们认为,这种做法不仅有助于克服官僚主义,还能够增进官兵感情,提高部队战斗力。

1959年初,全军开展了一次总结会。会上,许世友的下连经历被作为典型案例进行了推广。他的事迹被编入教材,成为军官培训的重要内容。

这次下连当兵的经历,也让许世友在后来的工作中更加注重基层建设。他经常强调,军队干部要时刻牢记自己也是一名普通战士。

许世友的这次行动,在军队历史上留下了浓墨重彩的一笔。它不仅仅是一次普通的体验生活,更是对我军优良传统的一次生动诠释。

这个故事在部队里广为流传,成为了一代又一代军人学习的榜样。许多年后,人们谈起这段历史,依然为许世友司令员的务实作风所感动。

许世友用实际行动证明,军队的优良传统不会因为军衔制度的实行而改变。真正的军人,不管职务多高,都应该保持一颗战士的心。

这段经历也成为了军队政治工作的重要素材。它告诉我们,军队建设既要走正规化道路,也要始终保持我军的光荣传统。

这种"军官还要当战士"的做法,在后来的军队建设中得到了延续和发展。它成为了我军区别于其他国家军队的一个重要特征。

至今,许世友下连当兵的故事仍在军营里传颂。它不仅是一个感人的故事,更是一笔宝贵的精神财富,永远激励着一代又一代军人。