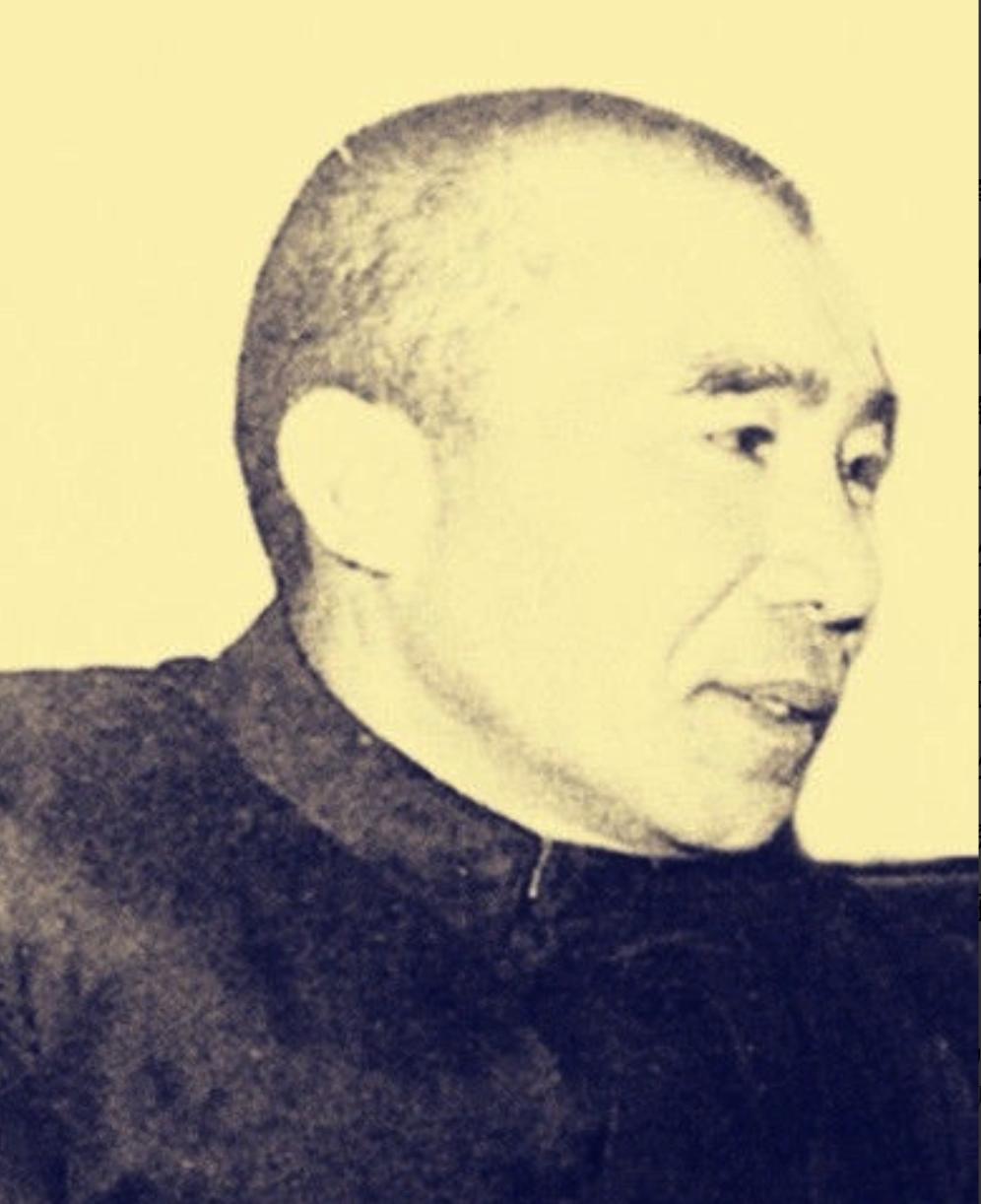

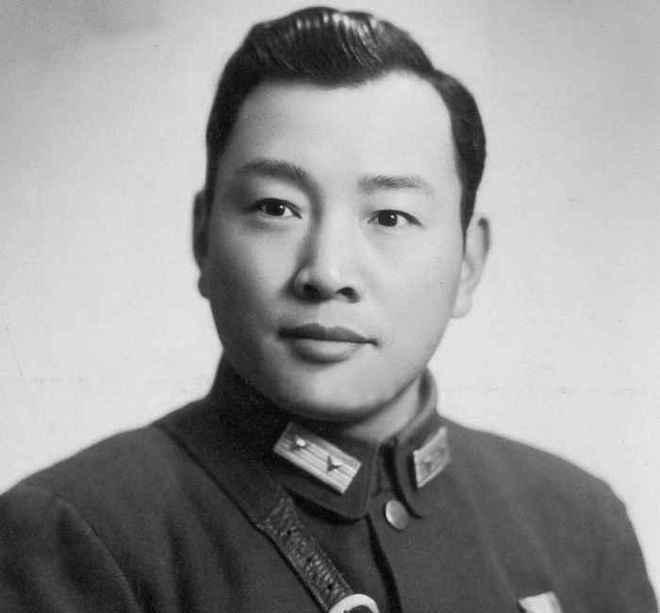

1943年,黄维发现军粮发霉且掺了砂石,就给何应钦寄了一袋,谁知,何应钦却认为,黄维对他不敬,就派人调查黄维,还对他发难! 黄维不是一般人,1904年出生在江西贵溪一个普通农村家庭,小时候家里穷,爹早没了,靠妈一把屎一把尿拉扯大。他13岁考进县里小学,后来进了师范学校,学习特别拼命。1918年,他认识了比他大5岁的方志敏,两人聊国家大事,看进步书刊,黄维慢慢有了革命想法。1924年,他考进黄埔军校一期,跟陈赓是同学,军事训练抓得死死的,打下了扎实底子。 毕业后,他参加过东征、北伐,战功不少。1931年从陆军大学毕业后,升得挺快,1934年当上师长。抗战爆发后,他1937年在淞沪会战打得硬气,指挥第六十七师守罗店,伤亡惨重但名声大振。到1943年,他已经是第五十四军军长,驻守滇西,负责护着滇缅公路这条抗战命脉。那时候,他42岁,正值壮年,脾气也硬得很。 1943年春,滇西那边雨多,天气烂,军粮管得又松,发下来的大米发霉不说,还掺着砂石,士兵吃得满嘴咯吱响。黄维一看,这哪行啊,前线打仗全靠人,饿着肚子咋打?他在部队里转了一圈,气得不轻,直接让人装了一袋这样的军粮,寄到重庆给何应钦。他还写了封信,大概意思是:部长大人,您看看这玩意儿,能吃吗?士兵都这样了,还怎么保家卫国? 这事搁谁身上都得火大,黄维想着何应钦好歹是管后勤的,反映上去总能解决吧。可他低估了官场那套逻辑。 何应钦,军政部长,蒋介石的铁杆心腹,管着军队后勤,手握大权。那年他53岁,在国民党高层混得风生水起。黄维寄来的军粮一到,他没想着解决问题,反倒觉得这是在打他的脸。他可能这么琢磨:我管着全国军需,你黄维一个军长寄这破玩意儿来,不是明摆着说我没干好吗?何况黄维是黄埔出身,跟蒋介石关系也不远,这举动会不会有啥背景? 何应钦咽不下这口气,觉得黄维不给他面子,直接派人去查第五十四军的账,想抓点把柄收拾他。这招挺狠,既能压黄维的气焰,又能给自己找台阶下。 调查组到了黄维军营,翻了一天账本,结果啥也没查出来。黄维管军严格,账目干净得很。调查员灰头土脸地回去复命,何应钦还不死心,跑到蒋介石那儿告状,说黄维不听话,太傲。蒋介石呢,正忙着应付战局,也不想多事,就把黄维调到重庆当了个中将高级参谋。这职位听着高,其实没实权,就是把他晾起来。 黄维接到命令,心里肯定不服。他跟蒋介石见面时,直说军粮问题不解决,仗没法打。蒋介石没多搭理,就让他先歇着。黄维一气之下,干脆回了老家贵溪,带着老婆孩子过起了隐居日子。 黄维没闲多久。1944年,日军打到重庆附近,蒋介石又把他叫回去,管青年军训练。这回他还是干得认真,练出一支纪律严的队伍。到了1948年,国共内战打到淮海战役,他指挥第十二兵团,结果被围困,突围失败被俘。从此,他在功德林坐了27年牢,态度硬得很,宁死不屈。1975年特赦出来,当了政协文史专员,拒绝台湾的钱,坚持自己是中国人。1989年,他在北京去世,85岁。 这一生,他从农村小子走到军长,经历抗战、内战,最后被历史的大浪拍得七零八落,可骨气没丢。 这事看着是军粮引发的争端,其实反映了那时候军队里的乱象。抗战后期,国民党后勤腐败不是啥秘密,军粮克扣、中饱私囊的事多了去了。黄维敢站出来,说明他有点血性,想为士兵说话。可何应钦的反应也正常,官越大越怕丢面子,他不觉得自己管得不好,反而觉得黄维是在挑刺。 再说,黄维寄军粮这招太直了,没考虑官场规矩。换个圆滑点的,可能会先私下沟通,不至于闹这么僵。但他偏不,硬碰硬,最后把自己搭进去。蒋介石呢,夹在中间两边不得罪,最后踢皮球,把黄维调走完事。