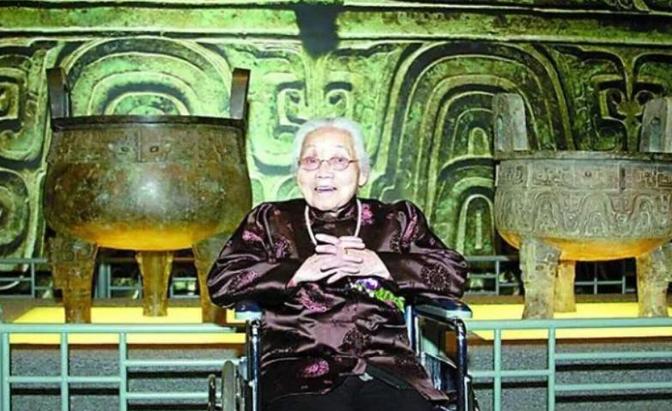

1925年,苏州豪门潘祖年病重。临终前,他支开旁人,只留下20岁的孙媳妇,厚着脸皮对她说,你已经守寡2年,真是苦了你了。但我死后你也一定不要改嫁,我有要事相求。孙媳妇重重地点点头。 1925年,苏州潘家老宅里,豪门族长潘祖年病入膏肓。临终前,他支开所有人,只留下20岁的守寡孙媳妇潘达于,低声托付:“你守寡两年不容易,我死后别改嫁,我有大事相求。”潘达于重重地点点头,没人知道,这句承诺背后藏着多大的秘密。 那年,潘祖年在苏州病重,潘家是当地有名的豪门,家底厚实,藏品无数,其中最值钱的,就是西周时期的青铜器大盂鼎和大克鼎。这两件东西不是普通的古董,那是中华文化的命根子,历史价值高得吓人。可惜,潘祖年知道自己撑不了多久,家里又没个靠得住的男人接班。他看来看去,觉得只有这个20岁的孙媳妇潘达于,能扛起这个担子。 潘达于嫁进潘家才18岁,结果老公潘承镜结婚仨月就没了,留下她一个寡妇。按理说,她这么年轻,改嫁也没人说啥,可她硬是没走,留在潘家撑门面。潘祖年看她这两年守寡没半点怨言,觉得这丫头有种,就把她当女儿养,还让她改姓潘。这次病重,他把守护家族宝物的重任交给她,不是没道理的。 这两件鼎有多重要?简单说吧,西周青铜器,那是中华文明的活化石,研究历史的人把它当宝贝。潘家有这两件东西,早就被外面盯着了,有钱的想买,没钱的想抢,连外国人都不放过。可潘祖年明白,这不是普通的家产,是民族的根,丢了就是罪人。所以他叮嘱潘达于,无论如何不能让它们落别人手里。 潘达于接下这任务后,日子可不好过。那时候是清末民初,社会乱得像锅粥,土匪、军阀、洋人,个个都盯着潘家的东西。她一个年轻寡妇,既没钱也没势,怎么保得住?她想了个法子,把这两件鼎藏起来。她找了个隐秘的地方,让人挖了个深坑,把鼎装进木箱子埋了,上面还伪装得看不出来。这招听着简单,但那年代,能有这脑子不容易。 后来几年,麻烦事儿没断过。有回,一个有钱商人上门,说想看看潘家的宝贝,其实是想买走。潘达于没露馅,就说家里没啥值钱的东西,把人打发走了。那家伙还不甘心,半夜派人来偷,她早有准备,愣是没让人得逞。到了1930年代,一个美国人跑来说要,拿600两黄金加上海一套洋楼换这两件鼎。潘达于没犹豫,直接回:“这是中华的东西,不卖。”那股硬气,真不是装出来的。 再后来,抗日战争来了,苏州也沦陷了。日军到处抢东西,潘达于知道这时候再不藏好,国宝就没了。她冒着风险把鼎埋到后院一棵老树底下,日军搜了好几回都没找着。1941年,埋鼎的木箱烂了,地面塌了点,她赶紧跟养子连夜挖出来,藏到杂物房里混在破家具里,躲过了风头。 新中国成立后,潘达于觉得这东西不能老在自己手里藏着。1951年,她主动联系上海的文物部门,说要捐出去。她带着人到潘府,指着后院说:“东西在这儿。”挖出来一看,所有人都傻眼了,大盂鼎和大克鼎保存得那么好,谁能想到是个寡妇守了半辈子。她还不止捐了这两件,陆陆续续又给了200多件家族藏品,啥也没留给自己。 之后几年,她还捐了不少东西,比如1956年给了99件字画,1957年又捐了150件,1963年还拿出380张青铜器的底片。她自己过得特简单,政府给的奖励,她都捐给了抗美援朝的兵。2004年,她100岁的时候,上海博物馆办了个特展,把大盂鼎和大克鼎摆出来给她庆生。她就坐在那儿,看着自己守了一辈子的东西,眼里没啥波澜。 2007年,潘达于走了,102岁。她没啥豪言壮语,就是用一辈子守住了国宝。这事儿后来还被拍成了苏剧电影《国鼎魂》,传得挺广。说实话,她一个普通寡妇,能做到这地步,真挺牛的。