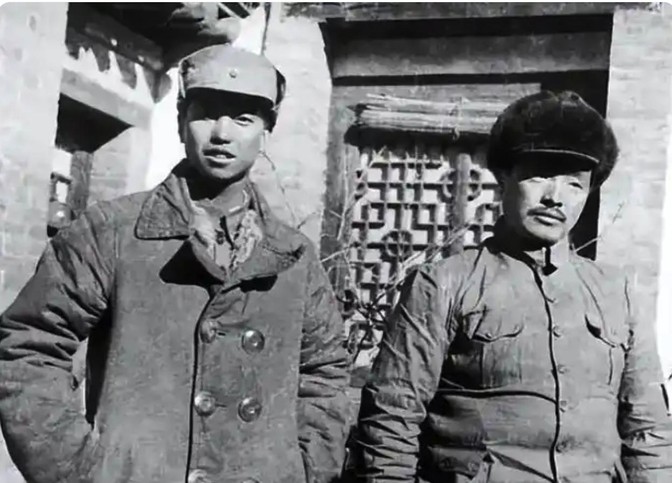

1947年4月底,东北野战军司令部在成功进行了“三下江南”战役后,决定对东野1纵的领导班子进行一次人事调整。 当时各纵队首长都在双城开会,会议期间,野司首长找到1纵司令员万毅,提出总部想把他和李天佑的位置对调一下,李天佑到1纵当司令员,万毅到松江军区去当司令员。 要弄明白这个调整的深意,得先看看这两位将领的“家底”。万毅可不是一般人,他是从东北军里走出来的将领,满族,早年在东北军里从士兵做到军官,对东北的山川地理、风土人情熟得不能再熟。 1946年1纵成立时,他就担任司令员,“三下江南”战役里,1纵作为主力,在松花江南岸连续作战,打了不少硬仗,尤其是靠山屯战斗,硬是从国民党军的包围圈里撕开一道口子,万毅对东北战场的适应力和指挥灵活性,在这些战斗里体现得淋漓尽致。 而李天佑呢?这位来自广西的将领,是根正苗红的老红军。15岁参加百色起义,跟着红七军打遍大江南北,长征路上就是有名的“虎将”。 抗日战争时期,他在平型关战役里指挥部队伏击日军,打出了八路军的威风;到了东北后,他先是在松江军区任职,后来调任6纵司令员,指挥风格勇猛果决,尤其擅长指挥大兵团攻坚作战。 那野司为啥要让这两人对调?这得放在1947年东北战场的大背景里看。“三下江南”结束后,东北野战军已经从战略防御转入战略反攻,接下来要面对的,是更残酷的城市攻坚战和大兵团运动战。 1纵作为东野的“王牌”,很快就要承担起啃硬骨头的任务——比如接下来的四平攻坚战,这种硬仗最需要的就是李天佑那种经过千锤百炼的攻坚指挥能力。 而万毅到松江军区,同样有深意。松江军区是东北解放区的核心后方之一,负责前线的物资补给、兵员补充,还要清剿残余匪患,保障后方稳定。万毅熟悉东北情况,又有团结各方面力量的经验,让他坐镇松江,能更好地打通前线与后方的链路,为接下来的大反攻筑牢根基。 面对这样的调整,万毅的态度很能说明问题。他本是东北军起义将领,在我军里一路被信任重用,深知这种调整是从全局出发。接到命令后,他没提任何条件,很快就交接了工作,到松江军区上任,后来在后方保障工作中果然做得有声有色。 李天佑到1纵后,也没让人失望。他很快就和1纵的指战员们打成一片,结合自己的攻坚经验,对部队进行针对性训练。几个月后的四平攻坚战,虽然打得艰苦,但1纵在他指挥下展现出的顽强战斗力,证明了野司这次调整的眼光——让最擅长攻坚的将领带最能打的部队,这正是我军能在东北战场越打越强的重要原因之一。 说到底,这次人事调整哪是什么简单的“对调”?这背后是野司根据战场形势做出的精准布局,是让合适的人在合适的岗位上发挥最大作用。无论是万毅顾全大局的担当,还是李天佑临危受命的魄力,都透着一股子革命队伍里特有的精气神——一切为了胜利,个人得失永远排在后面。 为什么说这样的调整堪称“神来之笔”?因为它既照顾了前线作战的迫切需求,又夯实了后方保障的基础,更重要的是,它让我们看到,一支能打胜仗的队伍,从来不只是靠武器装备,更靠这种知人善任、上下同心的凝聚力。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

用户10xxx85

林总!

吴楚浮云

万毅不是留下来作政委了吗?

文人墨客 回复 07-17 12:51

说话矛盾,万毅当政委了…没走,

用户10xxx98

平型关战役是林彪指挥的,不懂就多查查资料

用户11xxx53

文章写的不对,在学习点历史知识吧