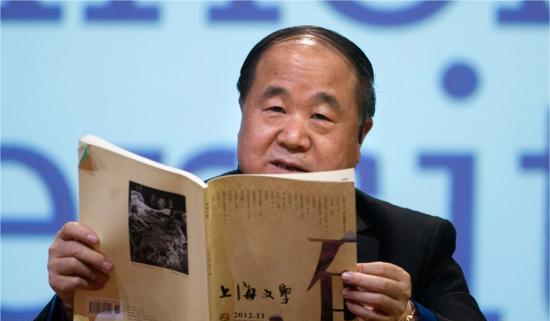

刘再复直言:何错之有?莫言不过是忠诚地记录历史罢了!没有经历过那个年代的人,根本无法理解莫言小说的苦心!莫言的小说充满想象力,既充分现实,又超越现实,是典型的魔幻现实主义文本。童年时代的苦难造就了莫言,使他对现实生活有了刻骨铭心的体验,他经历的饥饿体验,恐怕中国以外的任何作家都无法跟他相比。苦难是莫言的第一摇篮,是他的天才催化剂。我认为瑞典学院选择了莫言非常正确,非常有见识。现在不要小看中国的当代作家,我一直说中国20世纪有两次文学高潮,一个是五四时期,一个是八十年代。八十年代出现了很多很有创造活力的作家,我觉得他们非常接近诺贝尔文学奖,例如李锐、阎连科、余华、贾平凹、韩少功、苏童、王安忆、残雪都很杰出。莫言和这些作家都是八十年代之子,我相信他们已经进入瑞典学院的视野了。现在最主要的是作品翻译问题。 1976年,山东高密农村青年管谟业穿上军装来到黄县当兵。这个从小在胶河边上长大的农家子弟,在部队里格外珍惜机会。新兵连训练时,别人休息他还在加练,被子叠得方方正正,步枪擦得锃亮。班长发现这个沉默寡言的新兵有个特别之处——总揣着本皱巴巴的《鲁迅全集》,熄灯后还打着手电在被窝里看。 1978年春天,部队要选拔士兵考军校。指导员找莫言谈话时,他正蹲在炊事班后院喂猪。听到消息,这个平时闷声不响的兵突然红了眼眶。后来莫言回忆说,那天他想起小时候饿得偷生产队玉米被父亲吊打的往事,觉得这是改变命运的机会。他借来全套高中课本,把演算纸钉在猪圈墙上,喂猪间隙就演算数学题。可惜最终军校招生名额取消,但团政委注意到这个爱读书的兵,破例让他担任了业余学校的文化教员。 在业余学校,莫言既要教战士们解一元二次方程,又要带语文课。有次讲《木兰辞》,他突发奇想让战士们用家乡话朗读,山东兵、四川兵、广东兵各念一段,课堂笑成一片。这种生动活泼的教学方式很快传开,连保密局的王政委都慕名来听课。那天莫言正讲《实践论》,用"种地要看节气"打比方,王政委听完当场拍板:"调到训练大队去!" 1979年秋天,莫言背着行李来到狼牙山下的训练大队。这里聚集着从无锡招来的高中生,都是要培养的预备军官。按规定莫言只能算"借调",工资比正式干部少一半,但他格外卖力。冬天教室没暖气,他就带着学员跑步热身;夏天蚊虫多,他自掏腰包买来风油精。有学员回忆,莫教官批改作文特别细,经常半夜还亮着灯,红笔写的评语比作文还长。 1982年那个燥热的夏天,成为莫言人生的分水岭。总政新规像道铁闸,把24岁以上士兵的提干路堵得死死的。已经超龄的莫言在训练场边的小树林里蹲了半天,把军装第二颗纽扣都揪松了。转机来得意外,政治部肖副主任来听课时,他正讲到"生产关系要适应生产力",顺手举了老家生产队种黄烟的例子:"包产到户后,同样的地亩产翻番,这不是人变勤快了,是政策顺应了民心。" 成为军官后,莫言依然保持着写作习惯。训练大队的油印小报上,经常能看到他写的练兵故事。有篇《夜训记》被《解放军文艺》转载,里面描写夜靶场的情景:"曳光弹划破黑暗时,整片山坡的露珠都在闪光",这种独特的观察视角,已经显露出后来魔幻现实主义的雏形。当年那些被莫言教过的学员,很多人在他获诺奖后才恍然大悟:原来教我们政治经济学的教官,早就在用文学眼光观察军营的每个清晨黄昏。 那会儿作家们都爱模仿,就像小孩子学写字先描红。莫言的《售棉大道》抄的是阿根廷作家科塔萨尔的《南方高速公路》,都是写一群人堵在路上发生的故事。只不过人家写的是汽车长龙,他改成农民排队卖棉花。最逗的是他读川端康成《雪国》,看见书里写条秋田犬,马上想起老家高密的大白狗,连夜写出《白狗秋千架》。后来他自己都笑,说这就像谈恋爱,看谁好就跟谁学两招。 有意思的是,这些外国文学没把莫言变成"洋派作家",反而让他更惦记乡土。他写《红高粱》时,把爷爷辈打鬼子的真事和魔幻手法搅在一起,日本兵脑袋开花能描写成爆开的西瓜。有次他在老乡家喝酒,听老汉讲民国时期土匪往人身上刷蜂蜜让蚂蚁咬的酷刑,回家就写进《檀香刑》里。这种土得掉渣的素材,经过现代派手法的加工,反而成了新鲜货。 当时文坛流行各种流派,像赶集似的你方唱罢我登场。先锋派作家玩文字游戏,把句子写得像密码;新写实主义作家专门记录鸡毛蒜皮。莫言哪个流派都沾点边,又哪个都不算。他写《酒国》用侦探小说外壳装社会讽刺,写《丰乳肥臀》把家族史写成神话传说。出版社编辑看得直挠头,说你这算哪门子写法?他咧嘴一笑:高粱地里长出来的写法。

冬季暖阳

林子还是那个林子,鸟不是个好鸟。

淡泊

他真实的记录了他妈妈一生的光辉经历?

用户10xxx85

一个看不到光明,永远只是看到黑暗的作家,能是一个好的作家吗?

大牛

作品写实,就尽可能忠于生活,不做偏废; 作家理想,就蕴含在文字之中,辩白无用。

西风和枫叶相伴

莫言其实就是专门拿着放大镜去瞅旮旮角角的然后照实写下来,再然后就说是普遍现象的作家!骨子里参透着坏!