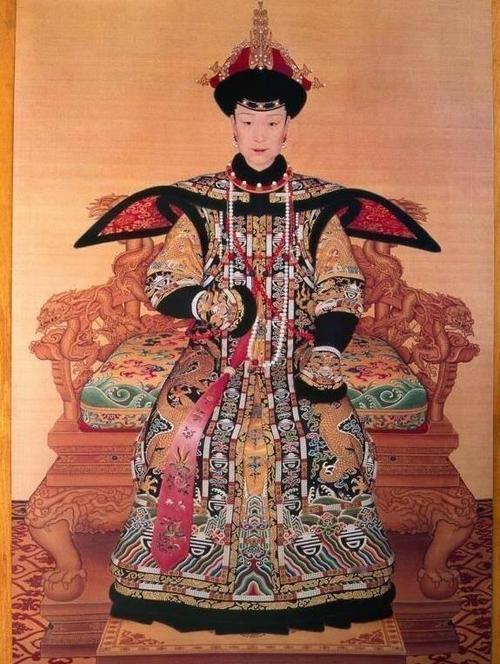

慈禧临死前一刻,太监看她马上不行了,赶紧给她喝了一碗海龟汤,吊着最后一口气,紧接着慈禧就封年仅3岁的溥仪当皇帝,随即死了,太监就拿出夜明珠含在她的嘴里,最后蒙上一块白布,一群法师跑进房间里吹鼓奏乐。

慈禧临终那一刻,真有海龟汤、夜明珠和法师吹奏?

关于慈禧太后临终的传说,有一版在网络流传得广:太监见她气息奄奄,赶紧喂了一碗海龟汤吊命;紧接着她立年仅3岁的溥仪为帝,口吐遗命后断气;太监马上将夜明珠含进她口中,白布一盖,殿门大开,一群法师吹吹打打入殿超度……乍一听像戏剧高潮,场面壮观又神秘,但这些细节,经不起史实推敲。

— 先说“海龟汤吊命”这回事 慈禧临终确实病得不轻,史书载她在1908年11月间病情急转直下。按照当时宫中的惯例,确实会用一些滋补食物续命,比如人参、燕窝、鹿茸、龟甲等。

海龟汤也可能是补品之一,但“太监紧急端汤续命”这种画面,并无任何清宫档案或同时代记述可以佐证。把这种民间想象当成史实,未免太武断。

慈禧向来讲究仪式,病重时饮食都由御医统一安排。真正临终那天,她基本已陷入半昏迷状态,不可能再喝下整碗热汤。所谓“喝汤吊命”,多半是后人加戏。 — 接着是“溥仪继位”的问题 这段倒是有实据支持。1908年11月13日,年仅3岁的溥仪被召入宫中。

14日光绪帝驾崩,15日慈禧太后去世,第二天清廷正式宣布溥仪登基,改元宣统。

这场继位安排其实早有铺垫。慈禧晚年对权力的把控近乎偏执,她不放心摄政王载沣过早上位,也担心外戚干政,于是决定立幼儿为帝,实际由她指定的人操盘政局。

但过程并没有传说中“临终定策、口中赐名、随即咽气”这种戏剧化的桥段。从病重到去世,慈禧整整病了十多天,宫内早已作好继位准备。

很多事务由隆裕太后与亲王会议主导,并非匆忙间拍板决定。 — 再说“口含夜明珠”这出戏 这是最富传奇色彩的一段,也最缺证据。

清朝确有殉葬陪葬制度,但慈禧并非直接含宝珠入口。《清史稿》记载,慈禧太后的葬礼极为隆重,陵寝中铺设大量金银玉器,甚至地砖都是金砖,但并未明确指出口含夜明珠。

“夜明珠入口”更像是明清话本小说里流行的套路,用以象征“永不腐坏”“贵不可言”。近代考古也未发现相关物证。更何况慈禧死后已装殓密封,口部处理会按照特定规制处理,未必容许再打开塞入宝物。

— “法师吹奏进殿”更是民间夸张 真正的清宫葬仪,极其讲究规矩。慈禧驾崩后,丧礼由钦差总理,按照清定《大行皇太后丧仪章程》执行。

守灵、祭礼、哭奠、移灵等都有一整套章法,不可能出现民间法师吹鼓入寝宫这种状况。 吹奏礼乐倒是有,但都是宫廷编制的“乐工”演奏礼仪曲。

那些传说中“念咒驱鬼”“夜半法会”的场面,更可能是坊间附会。清末社会对太监、法师、宫闱秘闻一向兴趣盎然,难免以讹传讹。 — 总结一下——这段传说是怎么来的? 很多清末“宫廷故事”都有一个共同特点:画面感强、节奏紧凑、细节玄幻。

比如“喝汤吊命、遗命封帝、夜明珠口、法师吹奏”,像极了戏台子上的大幕终章。

问题是,真实的宫廷运转远比传说冷峻、理性,也更加缓慢和复杂。

慈禧的一生确实控制欲极强,死前安排继位人选也确有其事。

但整个过程并非仓促,更无神秘“仙气”。后人出于猎奇、讽刺或文学加工,加入了许多“反差冲击”,就像给一段权力终结加上一口热汤和一颗宝珠,用“仪式感”制造落幕效果。

— 权力的终点,不一定需要夜明珠 慈禧掌控大清政权近半世纪,一手压制洋务党、镇压维新派、控制皇帝、主导对外战争,是近代中国最具争议的政治人物之一。

她临终那一刻,也许并不如传说那样戏剧化,更可能是在宫中重重帷幕里,悄悄合上了眼。

所有传说,最终都归于土灰。真正留下的,是那座陵寝,是那场继位的漩涡,还有那个刚满三岁的孩子,戴上了千疮百孔的龙冠。