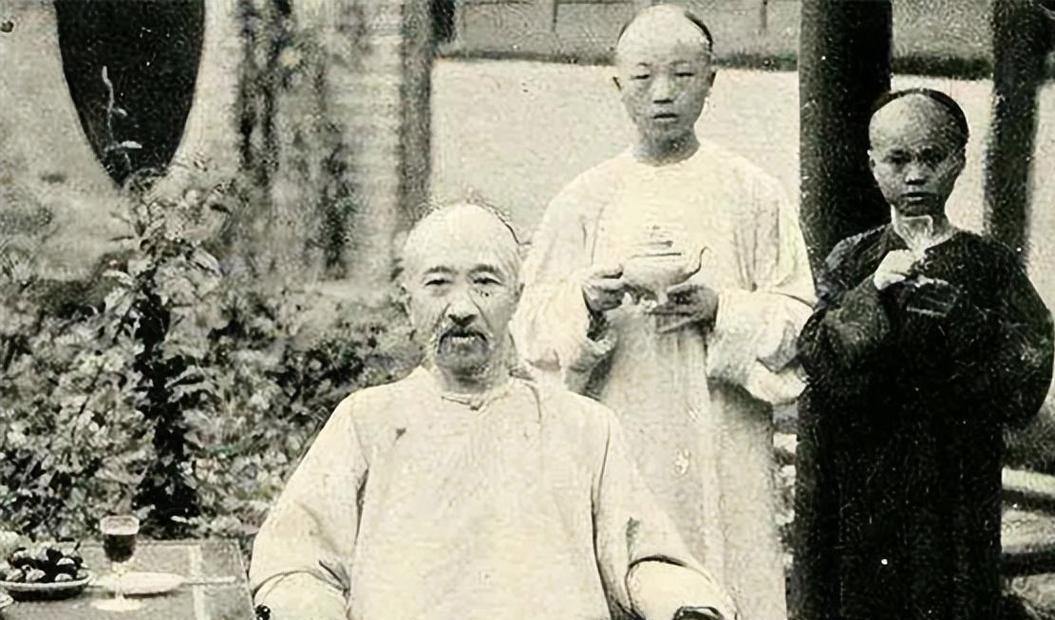

1903年,30岁梁启超和17岁王桂荃行房,次日梁启超却说:“我提倡一夫一妻制,而你的身份只能是丫鬟,孩子生下来后,母亲仍旧是李蕙仙,你的孩子不能认你作母亲!” 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1903年初秋的北京城,梁启超家的宅院里正酝酿着改变一个小姑娘一生命运的决定。 18岁的丫鬟王桂荃此刻坐立不安,李蕙仙夫人的安排让她心跳加速。 当梁先生推门进来时,那声带着怒气的"放肆"像盆冷水浇醒了她——原来连做妾室都是奢望。 这个在梁府生活了八年的川妹子最终被赐名桂荃,成了梁家永远的主仆,命运的轨迹从此牢牢系在了这个学者之家。 这个生于四川广元农家的姑娘,童年浸满了苦难汁水。 刚满周岁就没了亲娘,四岁那年父亲挑瓜过河后突然病亡。 继母听信算命先生的"克父克母"之说,竟把她丢在家里进城办丧事。 家中雇佣的账房先生趁机席卷财物,顺手将哭喊的小女孩塞进人贩子的马车。 从广元到贵阳,她辗转经手四户人家,直到十岁那年跪在李家厅堂奉茶时,遇到了改变命运的主母李蕙仙。 1895年深秋,李家小姐李蕙仙带着新姑爷省亲。 当王桂荃踮脚给咳嗽的女主人披上外衣时,那声"孩子真伶俐"的赞赏,让她从粗使丫头变成梁府千金的保姆。 在这个维新领袖的宅院里,她第一次见识到书本里说的"举案齐眉"。 梁先生与夫人交谈总是温声细语,连翻书页都怕惊扰对方似的。 九岁的王桂荃从此认准了这个理:好好干活报答恩情,就是她活着的道理。 变数总在不经意间降临。 1899年檀香山的椰风里,梁启超与女翻译何蕙珍并肩而坐的照片随着家书寄到北京。 李蕙仙捏着信纸的手指泛白,最终却只在回信里写道:"若真有情,便禀明公公做主"。 这一招果然让梁先生慌了神,急忙来信赌咒发誓"决绝以兄妹相称"。 但长夜孤灯下,李夫人摸着日渐消瘦的脸颊,目光在忙碌的丫鬟身上停驻良久——这个叫桂荃的姑娘,不知何时已出落得亭亭玉立。 1901年初冬的啼哭声里,梁家长子思成降生。 看着襁褓里孱弱的婴儿,李蕙仙把王桂荃叫到床前:"从今往后,思成就托付你了。" 十六岁的姑娘郑重应下,从此白天照料产妇饮食,夜里抱着早产儿在暖炉旁打盹。 当李夫人咳疾加重时,她整宿跪在床头替女主人按摩穴位。 而远在日本的梁启超正为《新民说》废寝忘食,浑然不知家里两个女人已达成默契。 1903年十月初三的圆房夜,成了王桂荃生命里最荒诞的转折。 当梁先生拂袖而去后,新娘子自己解下钗环,清晨照例出现在厨房熬粥。 之后跟随梁家东渡日本,十八年间生下思永、思忠等六个孩子,却始终被叫作"王姑娘"。 在东京神保町的寓所,她硬是凭菜市场里练出的东京腔,替不谙日语的主母操持外交事务,把拥挤的居所打理成维新派的沙龙。 在孩子们记忆里,这位"姨"总有神奇法子。 思成思永为洋点心争吵时,她会把红糖揉进面团,用瓶盖压出红圈:"尝尝这日本糖饼!" 大夫人管教孩子要动家法时,她总及时用身体护住:"思成知道错了,下回定考得比弟弟好。" 最难忘是那年白喉疫情,她日夜守着蕙仙所生的思庄,硬从鬼门关抢回孩子,自己九岁的女儿却在高烧中夭折。 当抽水马桶隆隆作响时,没人看见她肩膀在黑暗中颤抖。 1924年李蕙仙弥留之际,握着昔日丫鬟的手泣不成声:"妹妹,这些年亏待你了。" 三个嫡出子女终于改口叫娘时,王桂荃望着病榻上蜡黄的容颜,二十余年委屈都化在相握的掌心里。 而梁启超病逝那年,八子女的担子骤然压在她肩头。 她把北平西直门的洋楼改成公寓出租,领着孩子们挤进背阴的耳房。 冬天烧不起锅炉,就给每张床压三床棉被。 早餐的果酱换成盐渍萝卜,却从不忘在书包里塞进新买的铅笔。 九个子女陆续展翅的岁月里,建筑家思成设计的图稿曾用她的私房钱拓印,考古学家思永的洛阳铲沾过她典当玉簪的钱。 她笑着看他们各成栋梁,却不知风暴正在汇聚。 1968年冬天,86岁的老人蜷缩在阴暗的杂物间,肠癌的剧痛被扫街批斗掩盖。 最后时刻她轻声问红卫兵:"今天梁思礼该从酒泉回来了吧?" 始终不知道她的火箭专家儿子早被下放牛棚。 1995年清明雨后,梁家后人齐聚香山植物园。 梁启超墓旁新植的白皮松挂着铜牌,梁思成遗孀林洙设计的碑文在阳光下闪烁: "毕生不辞辛劳,抚育子女成长,其贡献于梁氏善教好学之家良多"。 树枝轻摇如她当年在东京寓所挂起的纸鹤,树根深扎处,埋着那包用红纸裹了半世纪的水果糖。 主要信源:(北京青年报—— | 人物 梁园虽非,终是念想之地)