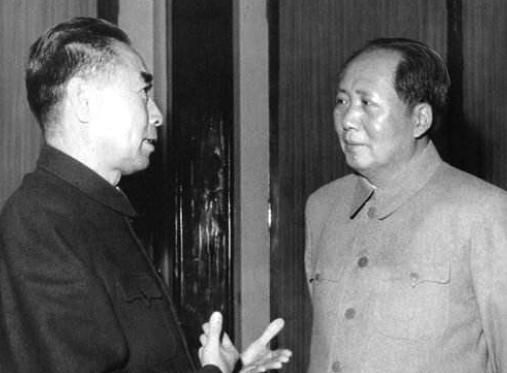

1965年,毛主席曾经当面对周总理说:你领导的那个南昌起义,做错了。 周恩来微微点头,神色平静却藏不住一丝沉重。那一刻,38年前的枪声与硝烟仿佛又在耳边炸响,血与火的教训刺痛着每一个人。 让我们把时间拨回到1927年8月1日,南昌城内,夜色深沉,起义的火光却照亮了半边天。 周恩来站在指挥部里,眉头紧锁,手中握着一份来自共产国际的指示:夺取大城市,南下广州,等待苏联的援助。 那时的他,满怀信念,带着两万多起义军,誓要打出一片新天地。士兵们荷枪实弹,脚步铿锵,街头巷尾回荡着革命的口号。 然而,现实狠狠地扇了所有人一巴掌。南下路上,国民党重兵围堵,港口被封,苏联的援助迟迟不到。 部队在烈日下跋涉,饥饿和疾病像影子一样缠着每一个人。最终,起义军损失惨重,血染长路,周恩来不得不带着残部艰难撤退。 那一刻,他站在一片废墟中,望着满地的牺牲,心里像被刀割一样痛。他知道,这条路走错了。 更让人揪心的是,党内还有不同的声音。有人主张北上与冯玉祥会合,换一条活路,但周恩来坚持南下,认为只有完成国际指示才能争取更大支持。 谁能想到,这个决定成了压垮起义的最后一根稻草?失败的阴影笼罩着每一个人,直到朱德带着残部转战湘南,与毛主席的秋收起义队伍在井冈山会师,才终于点燃了一丝希望的火光。 再回到1965年的那间会客厅。毛主席的话虽轻,却像一块石头砸在周恩来心头。38年过去了,南昌起义的教训早已刻进他的骨子里。 他点头承认错误,不是推卸,而是坦然面对。那一刻,他仿佛又看到了当年的自己,看到了那些牺牲的战友,看到了那条走错的路。 其实,早在延安整风时期,周恩来就多次检讨过南昌起义的失误。他直言不讳地说:“我们当时太依赖共产国际的指示,照搬苏联模式,却忘了中国的实际。城市中心论听起来高大上,可到了乡下,连一粒粮食都找不到,谈什么革命?” 他还常提起井冈山的密林,感慨那是真正的“山沟里的马克思主义”,是毛主席用血与火趟出来的新路。 1965年,中国正处在经济调整的尾声,中苏关系破裂,毛主席反复强调“自主革命”,反对教条主义。 周恩来的点头,不仅仅是对过去的检讨,更是对未来的警醒。他在会后对身边人说:“南昌起义虽败,但教训最值钱。没有那次失败,就没有后来的井冈山,也没有今天的我们。”这话里,有悔恨,也有释然。 南昌起义的失败,像一记重锤,砸醒了无数革命者。1927年,朱德带着残部在湘南苦苦支撑,衣衫褴褛,粮食断绝,甚至连一双完整的鞋都找不到。 可他咬着牙,坚持保存实力,最终在井冈山与毛主席会师。那片密林,成了中国革命的新起点。从城市的高楼大厦,到山沟里的口粮和草鞋,革命的路彻底变了模样。 1965年建军节前夕,党内曾讨论是否保留“八一”建军节,有人觉得南昌起义失败,不该作为建军标志。但毛主席拍板定下:“失败又怎样?南昌起义是第一声枪响,是我们用血换来的觉醒!” 周恩来也点头附和,他明白,这声枪响虽败,却是中国革命的火种,烧尽了教条主义的迷雾,照亮了自主道路的方向。 站在1965年的时间节点上,周恩来回望38年前的南昌,眼神里多了一份沉静。他曾对身边的同志感慨:“革命不是照本宣科,路走错了就得改,哪怕付出再大的代价。” 从南昌的街头到井冈山的山沟,从失败的血泪到胜利的曙光,这条路是用无数人的命铺出来的。 那天会谈结束后,周恩来独自站在窗前,望着北京的天空,久久不语。或许,他脑海里闪过的,是1927年南昌城头的那面红旗,是战友们倒下的身影,也是井冈山上燃起的星星之火。 南昌起义的失败,成了他心中永远的痛,却也成了他最珍贵的镜子——照见过去,更照亮未来。 毛主席的那句“做错了”,不是责备,而是警钟。38年的光阴,换来的是中国革命从迷雾到清晰的蜕变。 而周恩来,用一次次的检讨和行动,告诉所有人:失败不可怕,可怕的是不敢面对。南昌起义的血与火,最终化作了中国革命的根与魂,指引着后人继续前行。 信息来源:人民网--周恩来多次检讨南昌起义失败原因 赞扬战友们的功劳