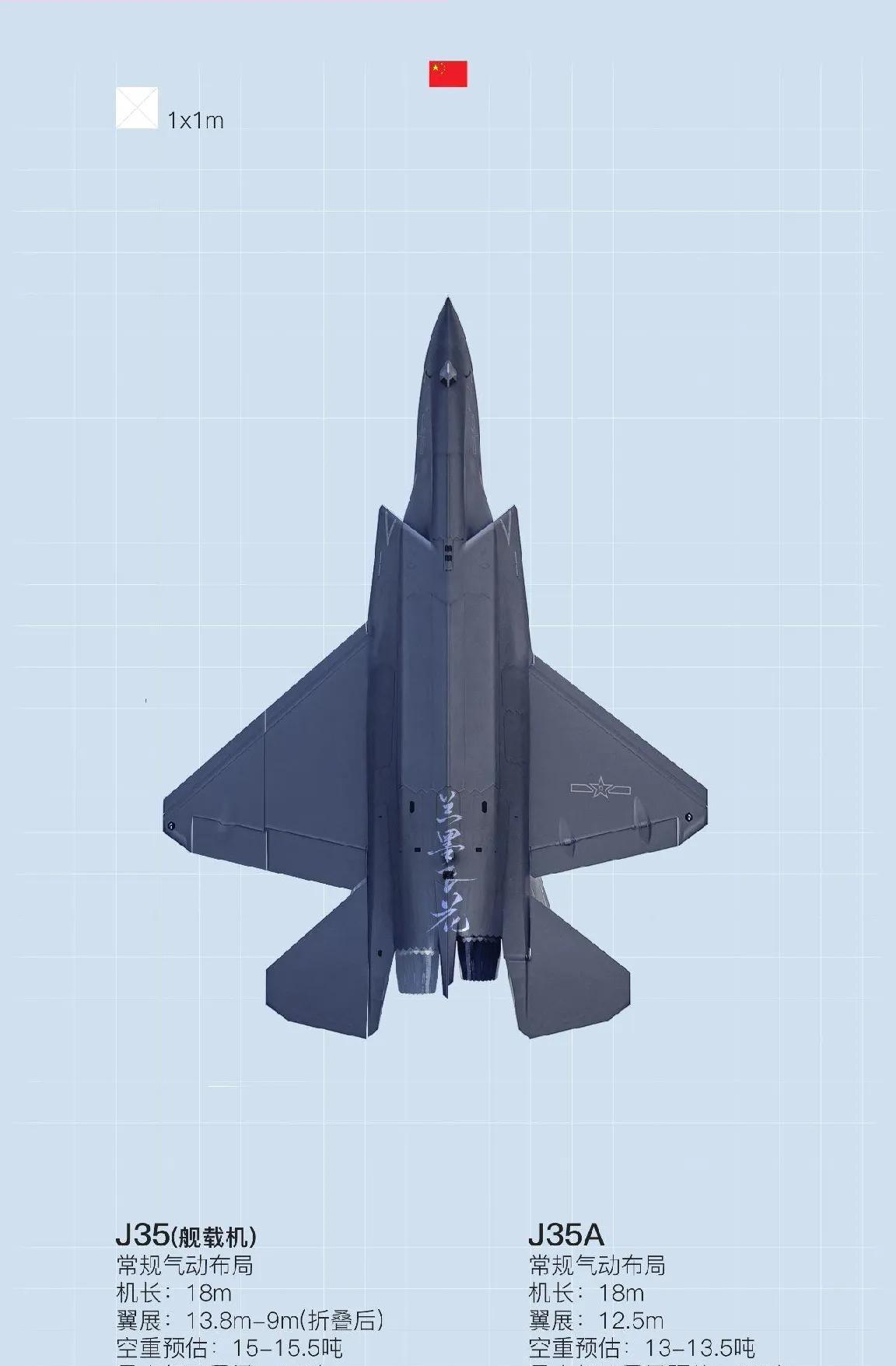

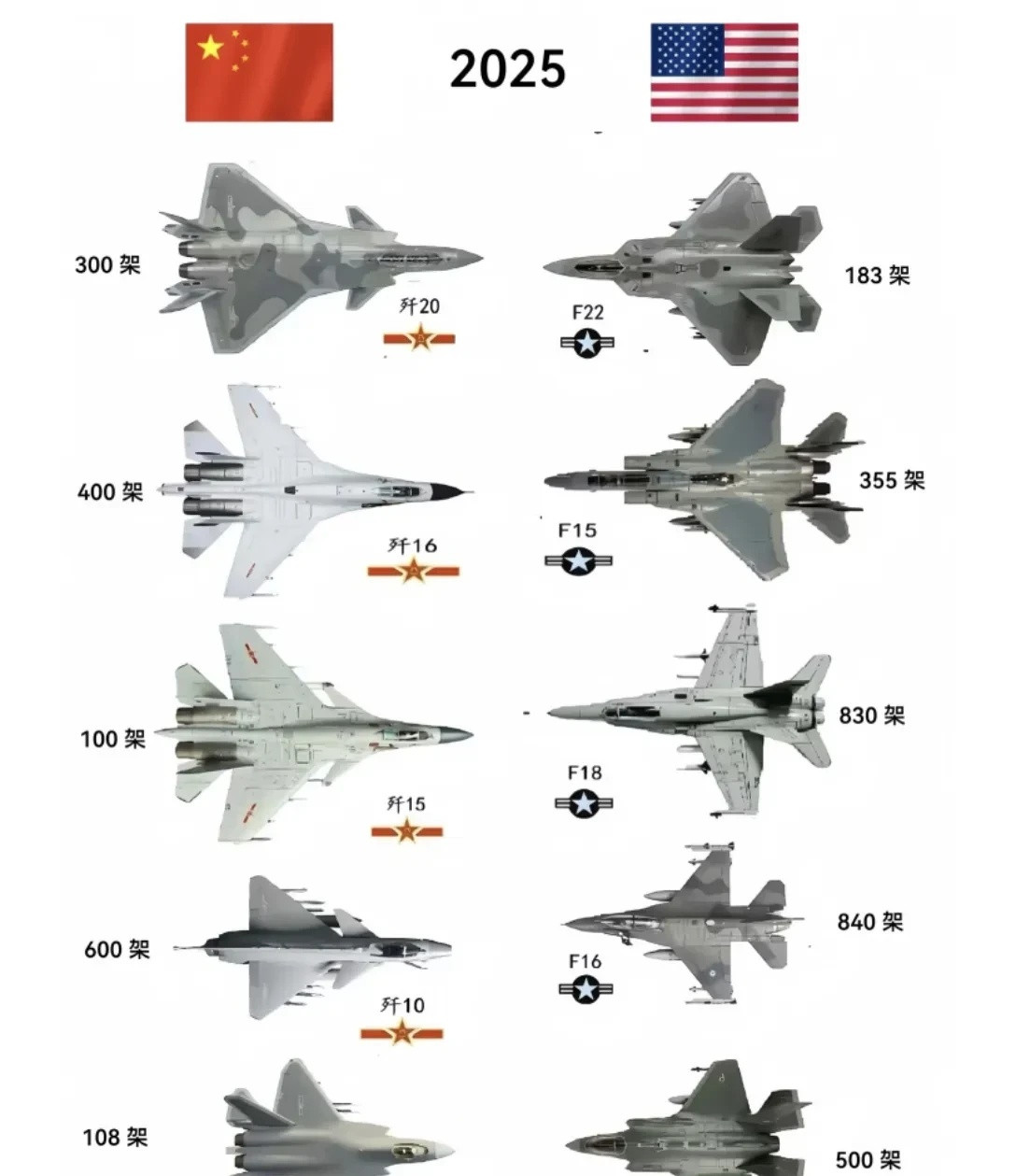

近日,外媒《国际防务分析》援引俄媒消息称,俄罗斯正在评估采购中国歼-35隐形战机的可能性,尽管尚未最终拍板,但这一动向已足够震撼。美军事专家迅速解读,认为若俄方真决定引进歼-35,很可能意味着其自研的轻型五代机苏-75“将军”项目前景黯淡——俄罗斯军工的“面子”,终究抵不过现实需求。而歼-35的舰载潜力,或许正是俄海军航空兵最后的救命稻草。 俄罗斯军工曾是世界军火市场的金字招牌,苏霍伊、米格系列战机一度是许多国家的首选。然而,俄乌冲突彻底撕开了俄航空工业的遮羞布——苏-57量产迟缓,苏-75至今仍停留在PPT阶段,连印度都嫌弃的米格-29K还在硬撑门面。俄海军唯一的“库兹涅佐夫”号航母修修补补十几年,最终可能沦为废铁。这种情况下,继续死撑“国产化”只会让俄军战力进一步萎缩。 歼-35的出现,恰好填补了俄军的空白。它不仅是成熟的隐身战机,更具备完整的舰载适配能力,搭配空警-600预警机,能让俄海军一夜之间拥有现代化航母战斗群的核心战力。相比之下,苏-75连原型机都没造出来,即便强行上马,性能、成本、交付周期全是未知数。俄媒自己都承认:“再不行动,机会就会错过。” 俄专家克拉姆尼克直言,引进歼-35不仅是装备采购,更是战术体系的全面靠拢。中国提供的不仅是战机,还包括训练、维护、数据链整合,甚至未来可能的电磁弹射技术。这种“交钥匙”模式,对长期依赖苏联遗产的俄军而言,无异于一场革命。 当然,阻力也不小。俄军工利益集团不会轻易放弃苏-75项目,军方内部对“中国制造”仍有心理门槛。但现实摆在眼前——西方的制裁让俄高端电子设备供应链断裂,自研战机的关键部件甚至要从伊朗、朝鲜“淘换”。与其硬撑一个可能烂尾的项目,不如务实合作,换取即战力。 若俄罗斯真成为歼-35的首个海外用户,军火市场的权力游戏将彻底洗牌。长期以来,美俄垄断高端战机出口,而中国更多扮演“性价比之王”的角色。但歼-35的潜在订单(土耳其、沙特、巴基斯坦已蠢蠢欲动)表明,中国军工正在打破西方制定的游戏规则。 对俄罗斯来说,采购歼-35或许是一次“屈辱”,但更是生存的选择。当“面子”换不来制空权,务实才是唯一的出路。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

评论列表