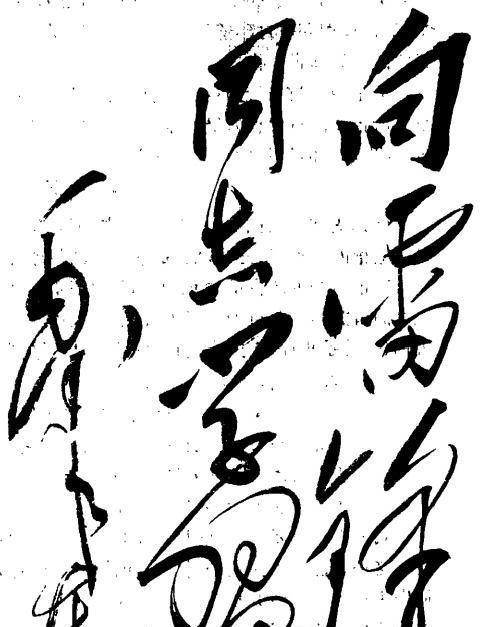

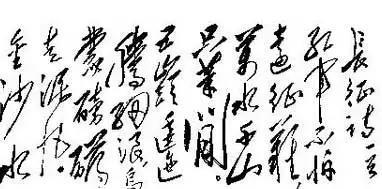

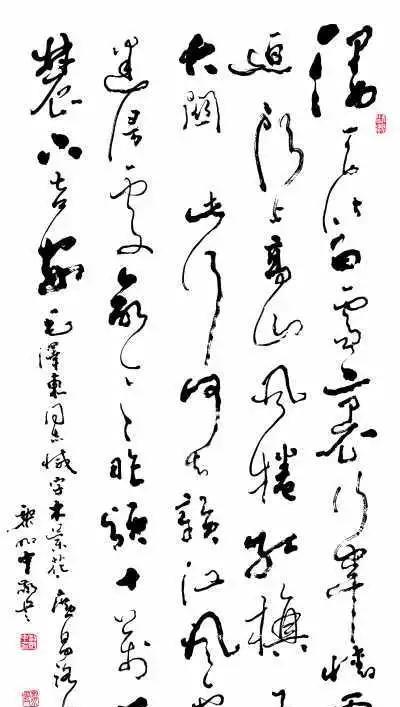

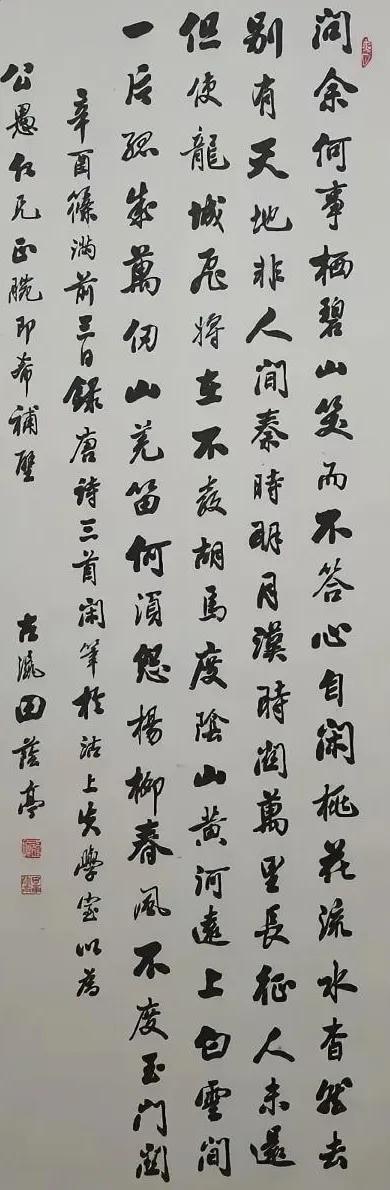

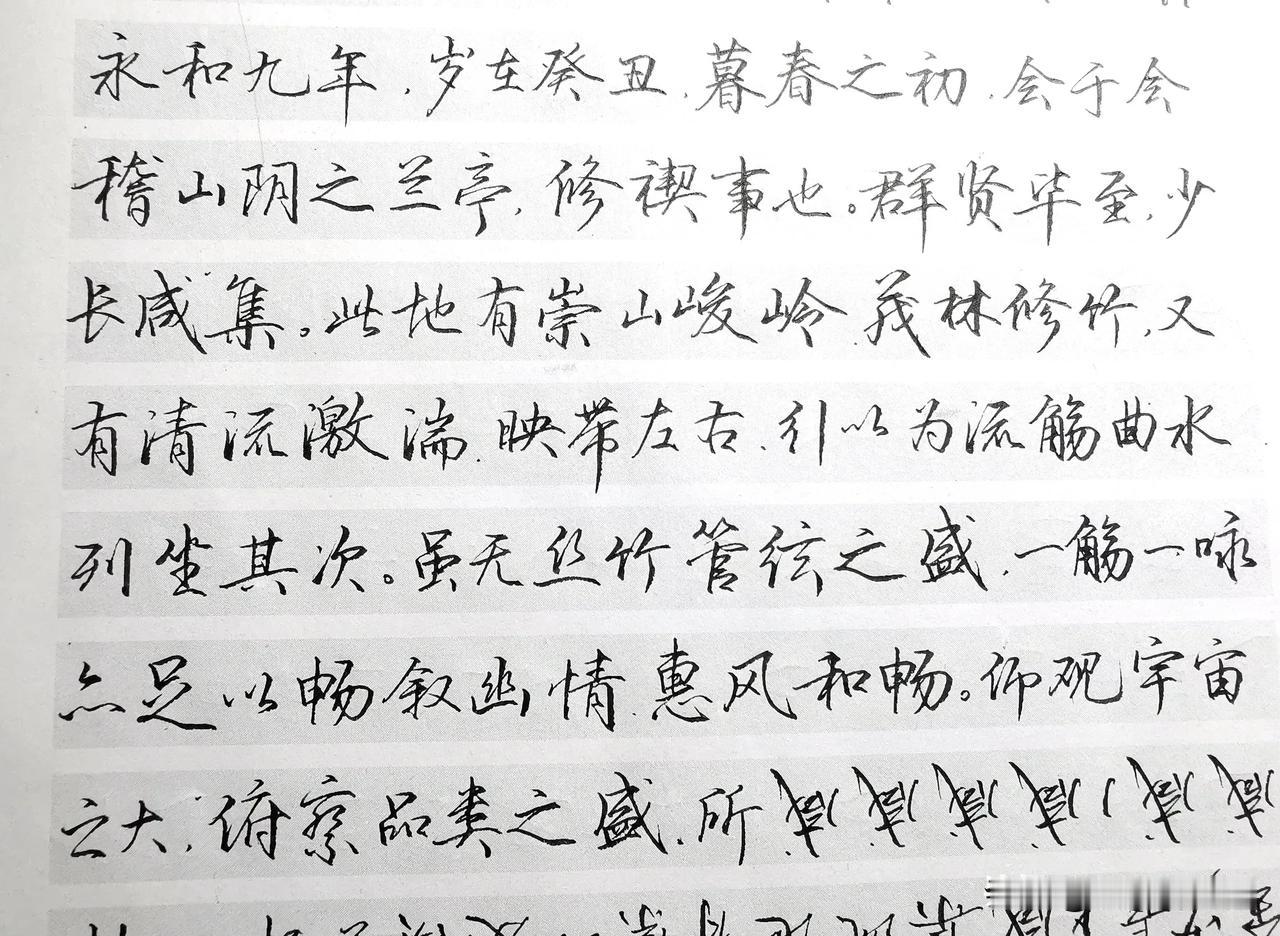

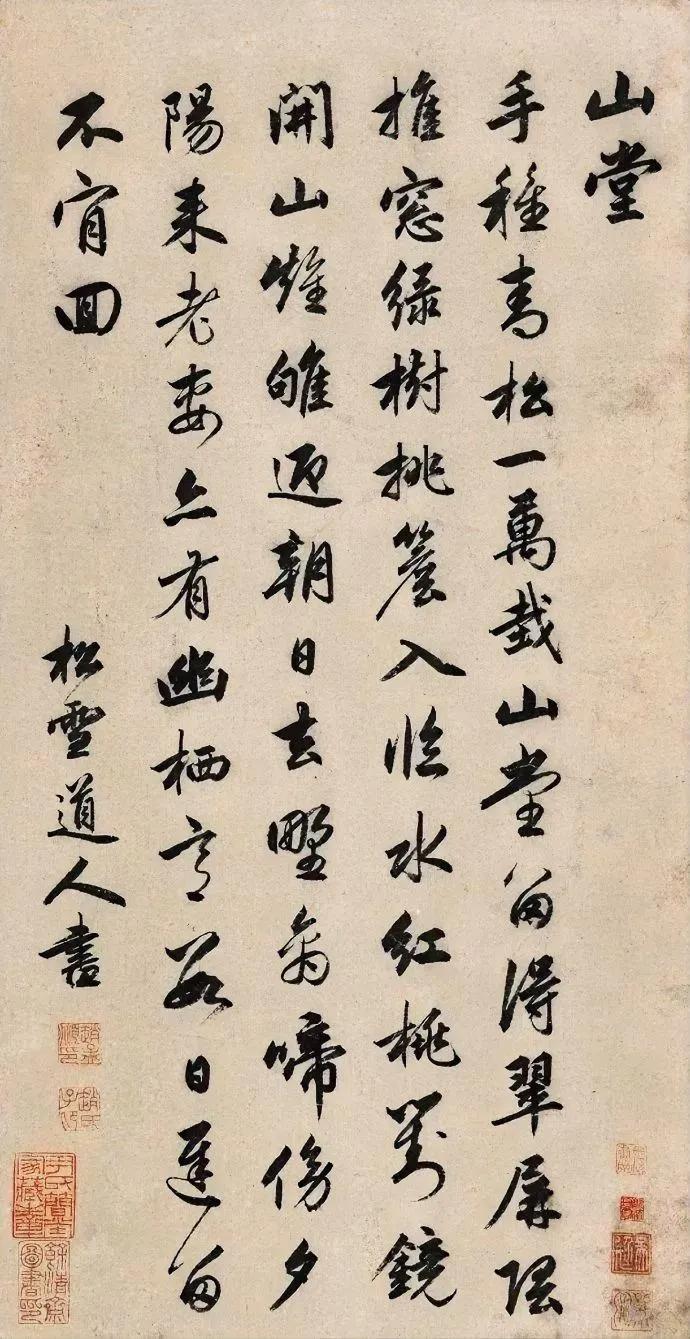

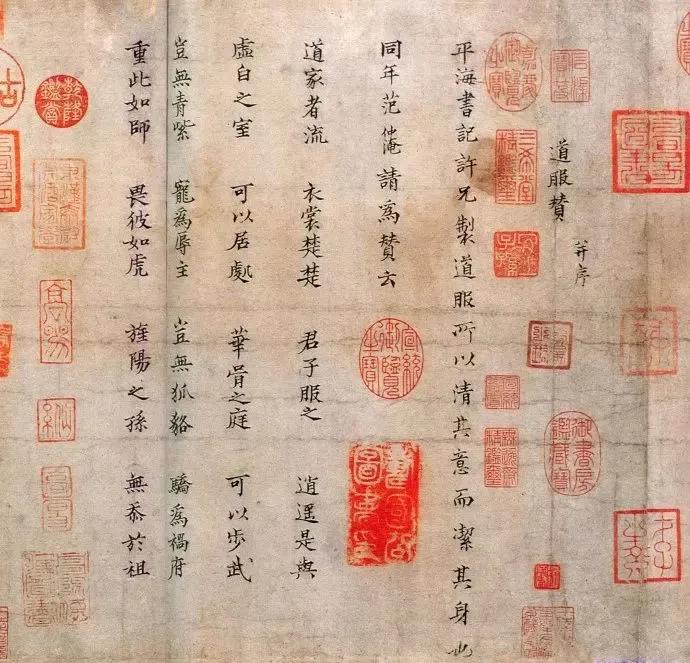

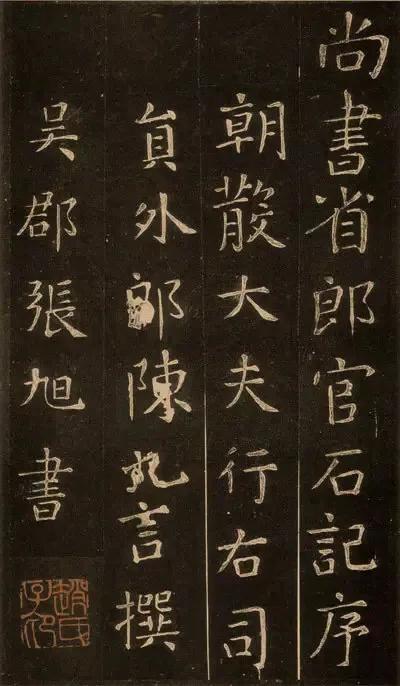

田蕴章曾评价毛主席书法“有狂无草”,启功却盛赞:笔法峻拔,雄浑开阔!如果摒弃其他因素,毛主席的“毛体”在草书艺术史上应是什么地位?田蕴章秉持传统书法理念,注重笔法规范、结构严谨,他认为草书应严守草法规则,从传统经典草书法帖中来。在其观点中,草书线条虽可奔放,但笔画间呼应、字与字顾盼、行与行揖让等皆有固定法式。而毛泽东书法以气势磅礴、汪洋恣肆著称,书写时线条灵动洒脱,结构常有大胆变形,字里行间饱含情感张力,在田蕴章看来,这种风格与他所坚守的传统草书规范相悖,故而得出 “有狂无草” 结论。 毛主席那时还是个年轻的学生,对书法有着浓厚的兴趣。一次偶然的机会,他走进老师孙俍工的书房,目光立刻被墙上的字画吸引。他仔细端详着那幅《兰亭序》的临摹作品,又读了一遍那两首绝句,不禁赞叹道:"原来孙先生习的也是行书。" 孙俍工微微一笑,目光落在毛主席随身携带的习字本上,说道:"是呀,我看你写的也是行书。" 毛主席点点头,坦诚地说:"我觉得行书连笔带草,容易入门,就习行书了。我还想习草书呢。" 孙俍工放下手中的书卷,认真地说:"其实,行书比草书、隶书都难。变化那么多,写起来不能停顿,是在行笔中完成那么多笔锋的变化,不容易啊。" 毛主席若有所思,追问道:"这行书的格局可有不同?" 孙俍工走到书桌前,指着自己刚完成的一幅行书作品解释道:"兼真者谓之 ' 真行 ',近于真而纵于真;你的字,依我看是 ' 草行 '。' 草行 ' 要写得近于草而敛于草,方为上乘。" 毛主席听得入神,继续请教:"行书变化如此之多,是否有章法可循?" 孙俍工兴致勃勃,当即铺开宣纸,蘸墨挥毫,在纸上写下二十八字要诀:疏密、大小、长短、粗细、浓淡、干湿、远近、虚实、顾盼、错落、肥瘦、首尾、俯仰、起伏。他一边写一边解释:"这些就是行书的精髓所在,掌握了这些,才能写出有生命力的字来。" 看着毛主席专注的神情,孙俍工语重心长地说:"依我看,你现在的字是才气有余,功夫不足。楷书是基础,基础打不牢,怎么能写好行书呢。" 他拿起毛笔,在纸上画了三个小人,解释道:"打个比方,楷如站,行如走,草如跑。你站不稳,怎么能走和跑呢。" 这个生动的比喻让毛主席恍然大悟。从那以后,毛主席经常带着自己的书法习作来向孙俍工请教。他虚心接受批评,刻苦练习楷书基本功。 1945 年的重庆,秋意渐浓。国共谈判的紧张氛围中,毛主席在繁忙的公务之余,特意抽空前往小龙坎大石坝 1 号拜访故人。这位故人不是别人,正是当年在湖南第一师范指点他书法的孙俍工先生。当汽车驶入小巷,毛主席望着窗外熟悉的重庆街景,思绪不由飘回二十多年前的长沙校园。推开孙俍工家的院门,一股墨香扑面而来。书房里,年过六旬的孙俍工正在案前挥毫。 他指着 "千里冰封,万里雪飘" 几个字说:"好!仿古而不泥古,尽得古人神髓,而又能以己意出之。" 手指滑过 "江山如此多娇" 时,又赞叹道:"由行入草,竟能卓然自创一格,真不简单,你笔底自由了。" 站在一旁的周恩来和王若飞相视一笑。他们知道,毛主席在延安时就保持着每天练字的习惯,即使在最艰苦的岁月里,也要挤出时间临帖。这份坚持,源自青年时代打下的坚实基础。